SEOキーワード選定のやり方・手順をわかりやすく解説

SEO対策

最終更新日:2025.06.25

こんにちは。デジタルマーケティングメディア「PINTO!」編集部です。

SEO対策とは「検索エンジン最適化」のことで、Webページに対する検索エンジンからの評価を上げ、検索結果の上位に表示させるための施策です。

この記事では、SEO対策を進める上での考え方や、具体的な施策の進め方、最新のSEOトレンドなど、SEOの全体像を解説しています。毎日1章ずつ読んでいただいても、興味のある章だけ読んで学んでいただいてもかまいません。

SEOの勉強に、ぜひご活用ください。

この章のまとめ

>>第2章「検索順位が決定するまで仕組み」までジャンプする

SEOとはSearch Engine Optimization(検索エンジン最適化)の略で、Googleなどの検索エンジンの検索結果で上位に表示させるために施策を行うことです。SEO対策もほぼ同義の意味で使われます。

検索結果の上位に表示できれば、自社サイトへの流入を多く獲得できるなどの利点があり、Webサイトを運用していく上では欠かせない施策です。

「SEO対策」と聞くと、キーワードを詰め込んだり、リンクを大量に獲得したりするテクニカルな方法を思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、これは間違った解釈です。

本来のSEOとは、「ユーザーにとって有益な情報を提供すること」、そしてそれを「検索エンジンも正しく認識できる状態にすること」を第一に、WebサイトやWebページを改善していく施策です。

むしろGoogleは過剰なSEO対策、つまりスパム行為を嫌っており、厳しく取り締まっています。上記に述べたようなキーワードの不自然な詰め込みや、無理な被リンクの獲得といった手法は、むしろ評価を下げる原因となるのです。

では、SEOでは具体的にどのような施策があるのでしょうか。SEOで主要な3つの施策項目について知っておきましょう。

| 具体的な施策例 | 施策の名称 | |

①サイト内部の技術的な改善 |

| テクニカルSEO、オンページSEO、内部対策など |

|---|---|---|

②コンテンツ評価を上げるための施策 |

| コンテンツSEO |

| ③外部サイトに関わる施策 ➡具体的なやり方は第5章で解説 |

| 外部SEO、外部対策、外部SEO対策など |

詳しい施策方法は後ほど紹介しますが、これからSEOについて学ぶ方にまず知っておいてほしいのはSEOで成果を出すにはどの施策も重要であり、課題に合わせて総合的に施策をおこなう必要があるということです。

つまり、どんなに良いコンテンツを作成してもサイト内部の技術的な問題があれば評価されにくいですし、逆にいくら技術的に優れたWebサイトであってもコンテンツの質が悪ければ上位表示するのは難しくなります。

SEO対策を始めるかどうか判断する上で、必要な観点である「費用対効果」「ターゲット層」「運用の難易度」の3つについて、Web広告と比較した結果を表にまとめました。

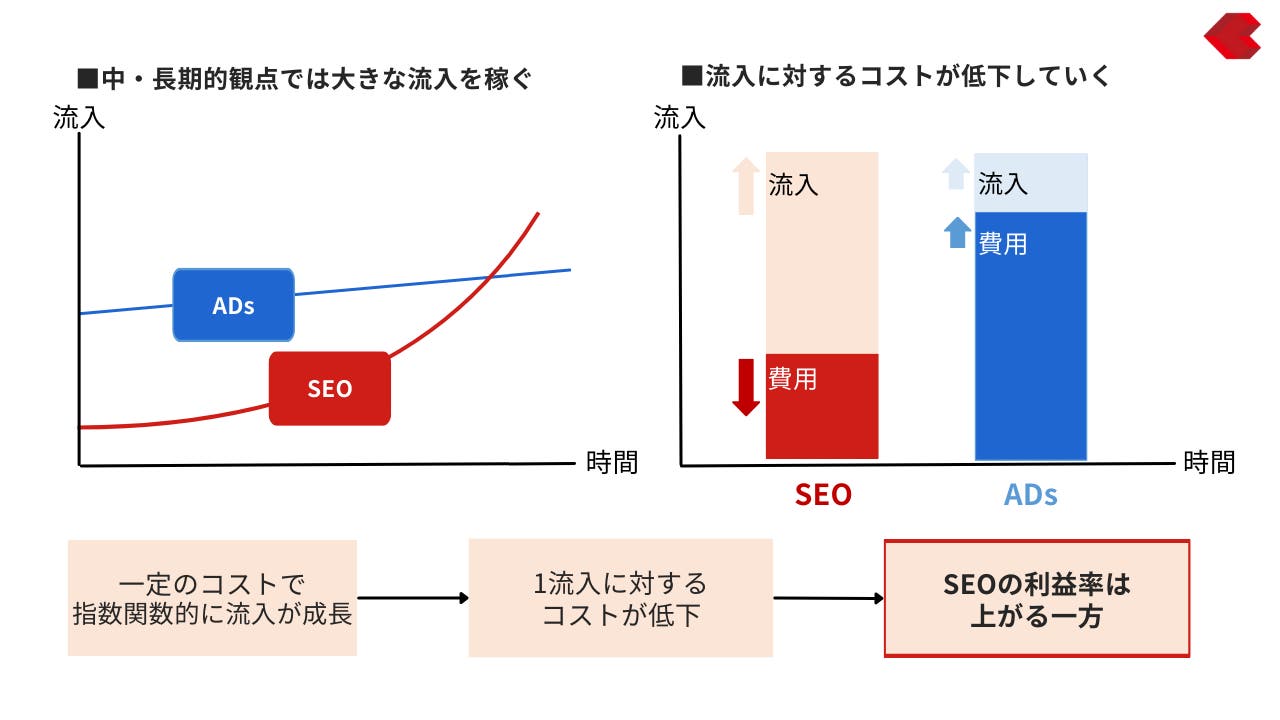

SEOは、コンテンツが自社のWebサイト内に蓄積されていくため、継続的に流入が見込める施策です。立ち上げ時は投資面が強いですが、中・長期的にみると顧客獲得コストを減らすことができます。

一方Web広告は、費用をかければその分だけ集客が見込め、即効性があるのがメリットです。ただし、運用を止めると流入も止まるため、中長期でみるとコストが高くなる傾向があります。

検索行動を行うユーザーは、何かしら課題を持っているため、対策するキーワード次第でビジネス成果につなげやすいユーザー(=顕在層)にアプローチできます。また、リスティング広告と比較した場合、クリック率が高い傾向があるのもメリットです。

一方、Web広告では多くのケースで、配信対象者を「属性」で絞るため、幅広い層に見てもらえます。ただしターゲット外のユーザーにも配信するため、費用が無駄になるケースもある点はデメリットといえるでしょうまた、リスティング広告では、自然検索と比較してクリック率が低い傾向があります。

特にECサイトやポータルサイトなどの動的にページが生成されるWebサイトは、技術的な改善が必要なケースが多くなります。また過去にあったような「キーワードを詰める」「リンクを大量にもらう」といったハック的なSEO施策は、今やほぼ効果がありません。

SEO施策は上位表示する難易度が年々上がっており、成果を出すには専門的な知識が必要です。

💡自社でSEO対策を行うべきか迷ったら?

SEOのメリットとデメリットを説明してきましたが、実際にSEOを実施すべきかどうかは企業フェーズやビジネスモデルによってさまざまです。自社の場合どうすればいいのか迷う場合は、一度SEOベンダーにご相談ください。

特に弊社PLAN-Bは、SEO対策を軸にマーケティング施策全般の支援をおこなっているので、最適なご提案をさしあげることができます。(もちろん現段階で必要がない場合などはその旨をお伝えします)。

皆様のマーケティングパートナーとして真摯に対応いたしますので、ぜひ以下よりお問い合わせください。

この章のまとめ

>>第3章「テクニカルSEO(内部対策)のやり方」までジャンプする

Googleなどの検索エンジンがどのように順位を決定しているのか、その仕組みを知っておきましょう。これはどのSEO施策に取り組む上でも欠かせない、SEOを理解するために必須の基礎知識です。

検索エンジンが順位を決定するまでの大まかな流れは、主に3段階に分けて考えることができます。

クローラーとは、「ページを読み込むロボット」のことです。このロボットがWeb上のリンクを辿って巡回し、見つけたページをデータベースへ登録(=インデックス)します。そしてインデックスされたページの中から、アルゴリズムと呼ばれる複雑な計算式を元にランキングづけを行い、検索結果として返します。

これが大まかな順位決定までの流れです。実際にSEOの課題の見通しを立てるときはこの仕組みを踏まえて、

というように考えをまとめていきます。

関連記事:クローラー、インデックスとは?Google検索エンジンに認識されるまでの仕組み

第3章のまとめ

>>第4章「SEOで上位表示するコンテンツの作成方法」までジャンプする

第1章で紹介した内部要素は、いわばWebサイト自体を評価する要素です。このようなGoogleが評価する内部要素を改善して、Webサイト自体の評価を上げるための施策を、総括して「テクニカルSEO」といいます。内部対策でできる施策は数多くありますが、大別すると以下の3つに分けて考えることができます。

それぞれ具体的な施策を紹介します。

関連記事:SEOにおける内部対策一覧

SEOの一歩目として、まずはWebサイトが検索結果に表示される必要があります。仕組みの項目でも紹介したように、Webサイトを検索結果に表示させるには「クロール(サイトの巡回)」「インデックス(データベースへの登録)」という作業を検索エンジン側が行わなくてはなりません。

特に新規で立ち上げたばかりのサイトはGoogleに発見されるまで時間がかかるため、早くWebサイトが表示されるように次の施策を実行しましょう。

特に新規で立ち上げたばかりのサイトは、外部サイトからのリンクも少なくGoogleに発見されるまで時間がかかります。早くインデックスしてもらうには、自らGoogleに申請してサイトを登録する必要があります。

サイト登録はGoogle Search Consoleから行いますが、申請方法には次の2つの方法があります。

具体的なやり方は次の記事で解説していますので、気になる方はご覧ください。

Google検索セントラルのスターターガイドによれば、Webサイトやページを見つけてもらうために有効な方法には、ナチュラルリンクを張ってもらうことがあります。なぜならGoogleは、主にクロール済みのページからリンクをたどることで新たなページを発見するからです。

ナチュラルリンクとは、外部サイトから自発的に張られたリンクのことで、人為的なものは含まれません。評価要素についての解説でもお伝えしたように、人為的なリンクは効果がないだけでなく、ペナルティを受けて評価を下げる要因にもなるため注意が必要です。(例えば、リンクを張ることを目的として別サイトを立ち上げ、そこからWebサイトへのリンクを張ることはペナルティの対象になります。)

ナチュラルリンクを獲得する方法には、例えば以下のようなものがあります。

関連記事:ナチュラルリンクとは?SEO効果や獲得方法について

Webサイト上でエラーが発生している場合、サイトやページが正しく表示されていない可能性があります。Google Search Console にログインし、対処すべきエラーがあれば早いうちに対応しましょう。

よくあるエラーと対処方法については以下の通りです。

| 表示されるエラー | 意味 | 対処方法 |

| ページにリダイレクトがあります | 別のURLへ転送されている | 意図的なリダイレクトは対処不要。身に覚えのないものは設定解除する。 |

|---|---|---|

| クロール済み-インデックス未登録 | GoogleはURLをクロールしたが、インデックス登録をする必要はないと判断した | 内容を確認し、検索結果に表示させたいページが含まれる場合は、そのコンテンツを改善する |

| 見つかりませんでした(404) | クローラーがアクセスしたが、URLが見つからなかった | 意図的に削除したものなら対処不要。そうではない場合、アクセスできるようにURLを復活させる、またはリダイレクト処理で正しいURLに転送する。 |

関連記事:Google Search Consoleのエラー解除方法と原因をわかりやすく解説!

特に1,000ページを超えるようなサイトの場合、クローラーがサイト内を巡回しやすいかどうかの指標である「クローラビリティ」についても考慮する必要があります。クローラビリティを向上させるための施策には、例えば次のようなものがあります。

関連記事:クローラビリティとは?基礎知識や具体的な改善方法について

サイト構造とは、Webサイト内のトピックを分類し、階層構造で示したものです。サイト構造を適切に設計することで、カテゴリページなどの重要なページをクローラーが認識しやすくなります。

関連記事:ディレクトリの階層を整理する

パンくずリストとは、Webページを閲覧しているユーザーが「今」「どのカテゴリーの」「どのページを」読んでいるのかをわかりやすくするためのナビゲーションです。Webページの階層構造を示すことができ、検索エンジンにとってもサイト構造を理解するのに役立ちます。

当ブログPINTO!でも、以下画像のようなパンくずリストを設置しています。(PCから見た場合)

関連記事:パンくずリストとは?基本や設置方法を解説

クローラーは、サイトやページにあるリンクを辿って新しいURLを発見します。Googleがクロールを効率的におこなうためには、サイトマップの作成・送信が有効です。サイトマップとは、ホームページの構成や各ページの情報をユーザーや検索エンジンに伝えるためのもので、ユーザー向け・検索エンジン向けそれぞれに作成するのが一般的です。

検索エンジン向けに作成するサイトマップは、「XMLサイトマップ」「サイトマップファイル」などと呼ばれており、そこにはWebサイト内の各ページの情報(URLや優先度、最終更新日などの情報)が記載されています。

関連記事:サイトマップとは?作成方法も解説

robots.txtとは、クロールを管理するためのファイルです。例えば、sitemap.xmlの場所を示したり、どのURLにアクセスしていいかを指示することができます。

robots.txtを活用することで、検索エンジンが特定のページやディレクトリへクロールすることを制御することが可能です。これにより、無駄なページへのクロールを制限でき、サイト内の重要なコンテンツへのクロールが優先されるようになります。

関連記事:robots.txtとは?その効果や書き方について

SEOに強いWebサイトを作る上でのポイント3つ目は、マイナス要因を改善することです。たくさんのSEO施策を講じても、そもそもWebサイトにマイナス要因があればその効果が薄れてしまいます。

以下にマイナス要因として代表的なものを3つ挙げているので、当てはまるものがあれば改善しましょう。

低品質コンテンツとは、ユーザーと検索エンジンの両方にとって有益でないコンテンツのことです。具体的には、他サイトのコピーコンテンツや自動生成されたコンテンツ、意図的にキーワードを詰め込んだコンテンツなどが該当します。

このような低品質コンテンツは、サイト全体のSEO評価を低下させる可能性があるため、早急に対応しましょう。

低品質なコンテンツがあれば改善(リライト)すること、またはnoindexタグを利用してページが検索結果に表示されないようにするなどの対処が必要になります。

関連記事:noindexタグとは?対象ページの見分け方や事例について

Googleは、1URLを1つのページとして認識します。そして1ページで1つのコンテンツを作成することが大原則です。(先ほど紹介した重複コンテンツも、この原則にそぐわない例です。)

例えば、一つのページに複数のコンテンツを入れ込み、同時に複数のキーワードを対策しようとしたとします。この場合、ユーザーが求める情報にそぐわないトピックが多く含まれることになり、ほしい情報がなかなか見つかりません。Googleにとっても主なコンテンツがどれか判断つかないため、SEOにおいてはマイナス要因となり得ます。

1つのページでは1つのコンテンツ(トピック)を扱い、ユーザーとGoogle両方から理解しやすいサイト作りを目指しましょう。

SSL化(HTTPS)とは、Webサイトとユーザー間のデータ通信を暗号化する技術です。SSL化されたWebサイトは、URLが「http://」ではなく「https://」で始まり、非対応のページはブラウザによって警告が表示されます。

Googleはセキュリティを最優先事項とし、「SSL化はSEOにおけるランキング要因である」と発表しています。

暗号化された安全な接続をサイトで使用していることを検索のランキング アルゴリズムのシグナルとして考慮するテストを実施してきました。このテストで十分な結果が得られたため、Google はランキング シグナルとして HTTPS を使用することにしました。

SSL化は、SEO対策を行う上で必須項目ですので、まだ対応がお済みでなければ、以下の記事を参考にSSL化を進めてください。

関連記事:SSL化とは?対応方法について

第4章のまとめ

>>第5章「外部サイトからのSEO評価を高める方法」までジャンプする

コンテンツSEOとは、ユーザーにとって有益なコンテンツを継続的に発信することで検索エンジンからの評価を目指す手法です。

SEO対策で、検索上位に表示させるページを作る場合、「検索上位を目指して作る」のではなく「ユーザーにとって有用で信頼できる」コンテンツを作ります。これは次のように、Googleの公式ブログでも記されているとても大切な考え方です。

Google の自動ランキング システムは、検索エンジンでのランキングを上げることではなく、ユーザーにメリットをもたらすことを主な目的として作成された、有用で信頼できる情報を検索結果の上位に掲載できるように設計されています。

ここからは「ユーザーにとって有用なコンテンツとは?」「具体的にはどのように作成するの?」といった疑問にお答えしていきます。

検索品質評価ガイドラインとは、Googleが検索結果の品質を評価するために、外部の検索品質評価者(クオリティーレイター)向けに作成したガイドラインです。

このガイドラインでは「Googleがどんなページを高く評価するか」について記載されており、「General Guidelines(英語版のみ)」で一般公開されています。全170ページもあるので、ここではWebサイトを運営する上で押さえておきたい最低限のポイントを2つ紹介します。

E-E-A-Tとは以下の4項目の頭文字から名付けられたもので、それぞれExperience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trust(信頼性)を指します。Googleの検索品質評価ガイドラインにおいて、「ページ品質評価の最重要項目」と定義されており、近年SEO対策をするにあたって最も重要視するべき指標と言えます。

各指標について、簡単にまとめると次の通りです。

E-E-A-Tについて詳しくはこちら>>

独自性は、他のサイトにあるようなありふれた情報だけでなく、自社事例など独自の情報を提供できているかを評価する項目です。直近の検索結果を見ていても、過去と比較して独自性の重要性が高まっているように見受けられます。

独自性を出すための方法は、以下を参考にしてみてください。

例えば、弊メディア「PINTO!」では、メディア運営に関する情報を発信するとき、過去に取り組みがあればその時の実績を掲載するようにしています。このように自社独自の情報を入れ込むことで、ユーザーにとってより有益なコンテンツを作れるようになります。

独自性のあるコンテンツについて詳しくはこちら>>

評価基準について知ったところで、次はいよいよ具体的な作成方法について見ていきましょう。

キーワード選定とは、上位表示させたいキーワードを決めることで、SEO対策における戦略決定といえる重要なステップです。キーワードを選定する方法にはいろいろなアプローチがありますが、まず初心者向けのオードドックスな方法として、以下の方法で進めていくことをおすすめします。

【キーワード選定の流れ】

例えば、弊社がSEOツール「SEARCH WRITE」を販売したいとしたとき、取りたいビッグキーワードとしては「SEO対策」などが挙げられます。

まずはこのビックキーワードを中心にキーワード候補を洗い出していきます。その他にも、事業のペルソナ、カスタマージャーニーからキーワード候補を洗い出したり、競合サイトが取っているキーワードを参考にしましょう。関連キーワード取得ツールを活用するのもおすすめです。

ここでのポイントは、できるだけたくさんのキーワード候補を洗い出すことです。これを意識することで優先順位決定の際に「本当なら急ぎ対策しておくべきだった」キーワードを取りこぼさずに済みます。

キーワードの洗い出しができたら、それらを集約して、事業貢献度合い、競合状況、コンテンツ作成状況から優先順位を決定(=キーワードを選定)します。キーワードを選定したら、ブログなどの記事コンテンツで上位表示をするのか、サービスサイトで上位表示を目指すのかも併せて決めておきましょう。

関連記事:SEOキーワードの選定方法を詳しく解説

💡検索上位を目指す上で知っておきたい「トピッククラスターモデル」

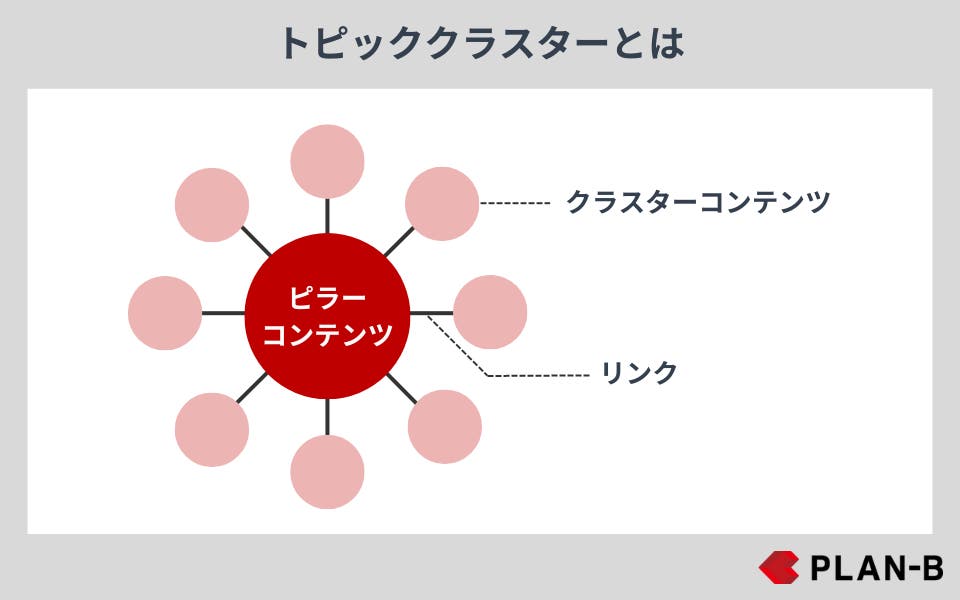

トピッククラスターとは、メインとなるトピック(ピラーコンテンツ)と、それらを補足するサブトピック(クラスターコンテンツ)をリンクでつないだ集合体のことです。

例えば「SEO」というメイントピックがあった場合、それらを補足するサブトピックには「コンテンツSEO」「キーワード選定」「ドメインパワー」などが該当します。このようにユーザーが関連して知りたいトピックを扱うコンテンツを作成し、メイントピックのコンテンツと関連付けることで、そのトピック全体でSEO評価の向上が期待できます。

特にビックキーワードを対策する場合、一ページだけ作成して上位表示することは難しく、このようなトピッククラスターモデルの考え方を基にコンテンツを制作し、トピッククラスターを作っていくことが求められます。

関連記事:トピッククラスターモデルとは?

上位表示したいキーワードが決まれば、そのキーワードで検索しているユーザーのニーズを満たすコンテンツを作成します。コンテンツ作成のステップは次の通りです。

関連記事:SEOライティングの詳しい手順

コンテンツを作成するときは、まずユーザーを深く理解することが大切です。そのキーワードで検索するユーザーは、どのようなコンテンツであれば満足するか?を考え、コンテンツに反映させていきます。

例えば以下について調査し、ユーザー理解を深めていきましょう。

対策キーワードを検索しているユーザーの状態は?:いつ、誰が、どんな状況で検索しているのか

顕在化しているニーズは?

ユーザーについて深く知ったあとは、いきなりライティングに入るのではなく、まずは検索ユーザーのニーズをどのように解決していくのかを示す設計書(=記事構成)を作成します。先に記事構成を作ることで、書くべきことが明確になりスムーズにライティングが進みます。

記事構成の例)「SEO対策 進め方」を対策キーワードとした場合

h2:SEOとは?:100文字程度で簡単に説明

h2:SEO対策の進め方:SEO対策は大きく分けて内部施策、外部施策、コンテンツSEOの3軸あることを説明

h3:内部施策とは:内部施策とは何か、どんな施策があるのかを具体的に説明

h3:外部施策とは:外部施策とは何か、どんな施策があるのかを具体的に説明

h3:コンテンツSEOとは:コンテンツSEOとは何か、コンテンツの作成方法を説明

h2:SEO対策を進める上での注意点

.

.

.

関連記事:検索順位1位を目指したい方へ!記事構成案の作り方完全ガイド

構成案ができれば、ライティングに進みます。コンテンツライティング時も、検索エンジンではなく「ユーザー」に向けてコンテンツを作成するということを忘れてはいけません。

SEO対策で、AとBの選択肢があり迷った時には、「どちらの方が順位が上がりそうか」ではなく、「どちらの方がユーザーにとって良いか」で考えるようにしましょう。具体的にユーザーにとって良いかどうかを判断するための指標としては、以下を参考にしてみてください。

Googleが公式に発表しているドキュメントで説明があるので一度読んでおくとよいでしょう。

・独自の情報や報告、調査、分析を提供していますか?

・トピック(キーワード)に対し、十分な量の情報を網羅的に提供していますか?

・示唆に富んだ分析や興味深い情報を提供していますか?

・引用を行う際に、単なるコピーや書き換えではなく付加価値をつけていますか?

・ブックマークしたい、友達に共有したい、お勧めしたいものになっていますか?

・情報源や関連する専門知識の出所を明確にしていますか?

・サイト運営者の情報やサイトを運営する背景を掲載していますか?

・確認できる事実上の誤りがありませんか?

・誤字脱字やデザイン崩れの問題はありませんか?

・関係のない広告は表示されていませんか?

・モバイルでコンテンツを表示すると、コンテンツは適切に表示されますか?

上記は先ほど紹介したような、E-E-A-Tや独自性が重要であることを示しています。これらを意識しつつ、執筆を進めていきましょう。E-E-A-Tや独自性の出し方については、以下に改めて掲載しておきます。

| E-経験 | トピックに経験のある方が執筆する、もしくはその方に記事チェックをしてもらえる体制を敷きます。経験ベースで課題解決につながるコンテンツが作成できるようにしましょう。 |

|---|---|

| E-専門性 | トピックの専門家による監修を入れるなどが必要です。また、ページごとだけでなくサイト単位でも専門性が必要になります。 |

| A-権威性 | ページ、サイトの権威性が必要です。関連サイトからの外部リンクや監修者がつくことなどで改善できます。 |

| T-信頼 | 経験、専門性、権威性に加えて最新で正確な情報を掲載しているかなどによって決まります。 |

| 独自性 | 他のサイトにあるようなありふれた情報だけでなく、自社事例など独自の情報を提供できているかが重要です。 |

💡ライティングに生成AIは活用できる?

ChatGPTの「Canvas」機能では、出力したテキストを直接編集できます。編集したテキストをさらに直してもらう、といったやり方もでき、ライティング業務を効率化することが可能です。以下の記事で使い方をまとめているので、気になる方は合わせてご覧ください。

SEOで評価されるには、ユーザーにとって有用であり使いやすいことに加えて、Googleからみても内容が理解できる/しやすい形にしておく必要があります。なぜならGoogleなどの検索エンジンは、HTMLで記述されたコードを読み取ることで、クロールしていくからです。

つまりコンテンツ作成時にも、適切なHTMLタグを利用する必要があります。「HTMLタグ」と聞くと難しい印象を受ける方も多いと思いますが、安心してください。WordPressなどのCMSを利用している場合は、最低限の知識があれば、簡単にHTMLタグを設定することができます。

代表的なタグについては次の通りです。

<title>ここにタイトルが入ります</title>

タイトルタグ<title>とは、検索エンジンに対してWebページのタイトルや題名を伝えるためのタグです。<title>タグで設定したテキストは基本的に検索結果のタイトルとして表示*され、ユーザーがクリックするかを決める重要な要素になります。

(*設定したテキストが長すぎる・記事内容とマッチしないなどの理由で、Googleに書き換えられることもあります。)

WordPressなどのCSSを利用している場合、投稿画面の「タイトル」に該当するところにテキストを入力すれば、自動的に<title>タグが設定されます。

<meta name=”description” content=”ここにメタディスクリプションが入ります”>

SEO対策におけるメタタグとは、記事の概要などの情報を記載するタグのことです。メタタグにはいくつか種類がありますが、代表的なものにはメタディスクリプションがあります。

メタディスクリプションはWebサイトやページの概要示すもので、検索結果のタイトルの下に表示されます*。タイトルタグと同様にユーザーがクリックするかを決める重要な要素です。

(*設定した内容が記事とマッチしないなどの理由で、設定されたメタディスクリプションが表示されないケースもあります。)

メタディスクリプション設定するには、HTMLファイルに直接記述する方法や、WordPressを利用している場合はプラグインを入れて投稿ページから設定する方法があります。

<h2>ここに大見出しが入ります</h2>

見出しタグ(hタグ)は、文章の階層構造を伝えるために有効なタグです。通常<h1>タグは1記事に対して1つまでとし、以下のように<h2>タグ以降でコンテンツの階層構造を示します。

<h2>検索エンジンの仕組み</h2>

<h3>1.クローラーがWeb上を巡回する</h3>

<h3>2.インデックス登録する</h3>

<h3>3.検索順位を決める</h3>

<h2>SEO対策の進め方</h2>

<h3>Googleに発見されやすくする</h3>

<h3>ユーザーにとって有益なコンテンツを作成する</h3>

階層構造は深すぎるとユーザーがわかりづらくなるため、目安として<h4>までに留めておくとよいでしょう。

<img src=“画像URL” alt=“ここに画像の説明が入ります”>

alt(オルト)タグとは代替テキストとも呼ばれ、画像が表示されない場合や視覚に障がいのある方が利用する場合に、画像の内容を理解できるように設定するものです。altタグがあることでGoogleが画像の内容を理解しやすくなるため、SEO上でもプラスに働きます。

ここまで作成したら、いよいよ記事を公開します。

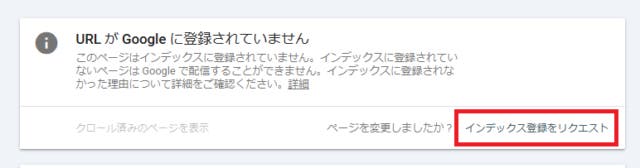

記事公開後は、「インデックス登録リクエスト」からリクエストを送信して、順位の動向を追いましょう。インデックス登録リクエストは、URL検査から該当URLを入力すると送信できます。

記事公開後は順位が安定しないことがありますので、最低でも2週間程度は動向を見守ることをおすすめします。

100点満点のコンテンツをいきなり作成するのは、なかなか難易度は高いものです。そもそも良いコンテンツかどうかはGoogle(=ユーザー)が決めるものなので、公開してみないとわからないこともあります。

「評価はGoogleにしかわからないので迷ったらまずやってみる、悪ければ改善する」というスタンスでまずはコンテンツを公開し、その後に改善(リライト)することで順位向上を目指しましょう。

弊社で実施したリライトの効果検証調査によれば、次にリライトを行った記事について調査したところ、セッション数が伸びた記事は全体の75.2%という結果になりました。

足踏みしている時間はもったいないですから、どんどん施策を打って成果を記録しておくことで、良かったものと悪かったものから次の施策を立てていくことをおすすめします。

リライトをするときは、主に2つの観点でコンテンツを改善していきます。

①記事の品質をあげる | 検索順位が低いときはあらためてユーザーのニーズを調査し、コンテンツの質を上げて検索順位の向上を目指します。 |

|---|---|

| ②クリック率を上げる | 検索順位が高いのにクリック率が低い時は、タイトルやメタディスクリプションを変更してユーザーを惹きつけられるように改善をします。 |

SEO対策で検索上位に表示させるページを作る場合、「検索上位を目指して作る」のではなく「ユーザーにとって有用で信頼できる」コンテンツを作ります。これは次のように、Googleの公式ブログでも記されているとても大切な考え方です。

Google の自動ランキング システムは、検索エンジンでのランキングを上げることではなく、ユーザーにメリットをもたらすことを主な目的として作成された、有用で信頼できる情報を検索結果の上位に掲載できるように設計されています。

質の高いコンテンツについては、Googleは公式ブログで「コンテンツを自己評価する項目」を全16項目公開しています。ここで示されている内容を要約すると、以下の通りです。

コンテンツを作成したときは、これらの観点で振り返り、本当にユーザーにとって有用で信頼できる情報を発信しているか確認するようにしましょう。コンテンツを自己評価する16項目については、以下でも引用しておきますので、気になる方はご一読ください。

コンテンツと品質に関する質問

- コンテンツは、独自の情報、レポート、研究または分析の結果を提示しているものですか。

- コンテンツには、特定のトピックに対して実質的な内容を伴う詳細または包括的な説明が記載されていますか。

- コンテンツには、自明の事柄だけでなく、洞察に富んだ分析内容や興味深い情報が含まれていますか。

- コンテンツが他のソースを参考にしたものである場合は、単なるコピーや書き換えではなく、付加価値とオリジナリティを十分に示すものですか。

- メインの見出しやページタイトルは、内容を要約して説明する有用なものですか。

- メインの見出しやページタイトルは、コンテンツを誇張している、または読者に強いショックや不快感を与えるものではありませんか。

- 自分でもブックマークしたい、また友人に教えたりすすめたりしたいと思えるページですか。

- コンテンツには、雑誌、百科事典、書籍に掲載または引用されるような価値がありますか。

- 検索結果に表示された他のページと比較した場合、コンテンツは実質的な価値を提供していますか。

- コンテンツに誤字やスタイルに関する問題はありませんか。

- コンテンツは適切に制作されていますか。雑に、または急いで制作されたような印象を与えるものではありませんか。

- コンテンツが(外部委託されるなどして)多数のクリエイターによって大量に制作されているために、または複数サイトの大規模なネットワークに拡散されているために、個々のページまたはサイトのプレゼンスが低下していませんか。

専門性に関する質問

- コンテンツは、明確な情報源、掲載されている専門知識の証左、著者またはコンテンツを公開しているサイトの背景情報(例: 著者のページへのリンク、サイトの概要ページ)を示すなど、掲載内容が信頼性の高いものであることを示すための情報を提供していますか。

- コンテンツを制作しているサイトを誰かが調査したとしたら、対象トピックの権威としてサイトが信頼されている、または広く認知されているという印象を受けますか。

- コンテンツは、トピックに関して十分な知識を持つことが明白な専門家または愛好家によって書かれたものですか。

- コンテンツに明らかな事実誤認はありませんか。

この章の締めくくりとして、コンテンツ作成時によくいただく質問を紹介します。

A.コンテンツ内容を的確に表しており、ユーザーが思わずクリックしてしまうようなタイトルが理想的です。

例えば、以下のような方法があります。

なお、検索結果上で表示される文字数には限りがあるため、30文字以内に収まるようなタイトルを考えましょう。その他の事例は以下の記事で解説しているので、併せてご覧ください。

A.メタディスクリプションは、「ユーザはどんな情報を知りたいと思っているのか、どんな文言が含まれていればクリックしたくなるのか」を考え作成します。

などのポイントを押さえ、120字程度で作成をしましょう。

関連記事:効果的なメタディスクリプションとは?

A.上位表示しているコンテンツを参考にしましょう。

2017年の9月のGoogleオフィスアワー(English Google Webmaster Central office-hours hangout)において、Googleのジョン=ミュラー氏は、文字数は「SEOへの直接的な効果はない」と発言されています。

「文字数が長い方がいい」という意見を耳にした方もいるかもしれませんが決してそうではなく、キーワード1つをとってもユーザーの検索意図が複数存在するケースが多いため、それらに網羅的に答えているサイトやページが上位に来ている=必然的に文字数が多いコンテンツがGoogleから評価されやすくなっていると考えられます。

つまりコンテンツの文字数に迷ったら、上位表示している記事の文字数を参考にすることをおすすめします。

関連記事:SEOにおける文字数の効果って?成果を出すための必須知識

第5章のまとめ

>>第6章「効果測定の方法と使用ツール」までジャンプする

外部対策とは、外部サイトを通してSEO評価を高めるためにおこなう施策のことです。Webサイト内部の対策をおこなう「内部対策」と比較し、外部サイトから被リンクを得るなどの施策のことをいいます。

外部対策は主に次の2つの観点で考えることができます。

それぞれ具体的な対策方法を見ていきましょう。

関連記事:SEOの外部対策って何をすればいいの?具体的な施策の進め方

被リンクとは、外部サイトにリンクを張ってもらうことです。被リンクをもらうことでSEO効果が見込めますが、やみくもにリンクを集めればいいというわけではなく、リンクの質も考慮する必要があります。

「質の高いリンク」とは、ドメインパワーが高いサイトや、自社サイトが扱うトピックと関連性があるサイトからのリンクです。

💡ドメインパワーとは?

「SEOにおけるドメインの評価」を表す指標で、検索エンジンからの信頼度を数値化したものです。Googleの公式指標ではありませんが、ドメインパワーと検索順位には明らかに関係があるとして重要な指標とされています。

関連記事:ドメインパワーとは?調べ方についても解説

かつては、リンクの質を問わずとにかくリンクの数があればSEO上プラスと判断されるアルゴリズムでしたが、アップデートを経て、現在ではリンクの質も重要になっています。

「リンクを集める」と聞くと、ひと昔前のハック的な手法を思い浮べる方もいるかもしれませんが、そうではありません。多くのWebサイトで引用されるような、質の高いコンテンツ・Webサイトを目指すということです。質の高い論文が多くの論文で引用されるように、多くリンクを集めているサイトは、質の高いサイトであるとSEO上判断されます。

具体的な被リンク獲得のための施策例は、以下の通りです。

関連記事:効果の高い被リンクパターンや被リンクの獲得方法について

サイテーションとは、「他サイトやSNS上で特定のサイト名やブランド名が話題になっている状態」です。例えば外部サイトで自社サービスについて言及されていたり、コンテンツを引用されていれば、それをサイテーションと呼びます。

サイテーションは、被リンクと違いリンクを張ってもらう必要はありません。サイテーションの効果はブラックボックスでありGoogleが公式に見解を示したものではありませんが、SEO効果があるとして施策を講じているケースも見受けられます。

サイテーション獲得のためにできることは、SNSを活用した認知度向上、広告への出稿などです。詳細は以下の記事をご覧ください。

関連記事:サイテーションとは?獲得方法や事例を紹介

SEOで成果を出すためには、たくさんのSEO施策に取り組み、その成果を観測し、改善を繰り返していく必要があります。ここまでの章では具体的な施策について紹介してきましたが、ここからは講じた施策の効果測定について見ていきましょう。実際に使うツールもあわせて紹介します。

SEO効果を測定できる指標と、測定に使うツールは以下の通りです。

| 効果測定の指標 | 使用ツール |

| 検索順位 | 順位計測ツール |

|---|---|

| 自然検索における表示回数やクリック数 | Google Search Console |

| サイトの流入数やコンバージョン数、ユーザー動向 | Google Analytics(GA4) |

各種指標のデータを取得する方法について、詳しく見ていきましょう。

関連記事:SEOの効果測定方法について

💡Google AnalyticsやGoogle Search Consoleは早いうちに設定しておこう

この2つのツールは、いずれもGoogleが提供する無料ツールです。Webサイトへの設置が完了した時点で計測が開始されるため、SEO対策を進める前に設定しておくことをおすすめします。

まだ設定がお済みでない方は、以下の記事を参考に設定してください。

SEO対策では対策キーワードで上位表示を目指し、そこから流入を増やすことを目指します。そのため、検索順位は欠かせない指標です。

Googleサーチコンソールでも獲得クエリごとの順位を確認することができますが、毎度クエリごとにソートをかける必要があったりとやや手間がかかります。そのため、より手軽に順位を確認できる方法として、他の順位チェックツールを併用してもよいでしょう。

順位チェックツールには無料で利用できるものもありますが、利便性を考えると有料のものを契約することをおすすめします。最近ではGoogleの仕様変更があり、一部の順位チェックツールで順位が取得できなくなっているので、その点も踏まえて選んでください。

関連記事:おすすめの順位計測チェックツール

検索結果上でWebページが表示された数やクリックされた数も、SEO効果を測れる指標です。これらの数字は、Google Search Console(サーチコンソール)から確認できます。

Google Search Consoleにアクセスし、メニューバーの[検索結果]をクリックしましょう。

すると上記のように、合計クリック数や表示回数が表示されます。上にある[+新規]から、ページや検索キーワードでソートをかけることも可能です。

なお、Google Search Consoleでは表示回数やクリック数の他にも、検索結果上でのパフォーマンスやサイト内部の詳細な状態を確認できます。

主な項目は以下の通りです。

例えばサーバーエラーでWebサイトが表示されなくなったときなど、致命的なエラーが発生した際にもアラートが飛ばされるので、早期に対処することができます。また、実際に自社サイトが表示された検索クエリもわかるので、コンテンツの修正にも活用することが可能です。

日頃使える機能や使い方については以下の記事で解説しているので、併せてご覧ください。

Google Analytics(以下、GA4)では、実際にサイトに訪れたユーザー数やコンバージョン数など、Webサイト全体のアクセス解析が可能です。コンバージョンとは、Webサイト運営者が求めている行動(購入、問い合わせ、メルマガ登録など)を実際に行った数のことです。

オーガニック検索からアクセスしたデータに絞って確認することもできるので、SEOによる効果の測定に利用できます。ページごとの数値からどのコンテンツがよく見られているか等を明確にし、データが悪い場合には改善を加えていきましょう。

出典:SEARCH WRITE

初心者から中級者の方は、SEO対策に必要な機能が網羅的に搭載されたオールインワンツールもおすすめです。ここまで紹介したような無料のツールだけでも、組み合わせれば対策を行うことができますが、管理が手間・詳細な分析が難しいなどのデメリットがあります。

例えば「SEARCH WRITE」はシンプルなUIで、SEOの課題分析・施策立案・効果測定を簡単に行えるコンテンツマーケティングツールです。今までのツールにありがちだった「機能がもの足りない」「逆に機能が多すぎて使いこなせない」などの声をもとに、本当に必要な機能だけをプロが厳選しています。

そのため、コンテンツSEOをこれから始めようとしている方やSEOに知見が深くない初心者でも使いこなしやすいツールとなっています。SEOコンサルティングサービス継続率95.3%※の実績を持つSEOコンサルタントがツールの運用支援からSEO戦略立案までをサポートするプランもあるため、インハウス化に不安のある方でも安心して使いこなせます。

※弊社「SEOコンサルティングサービス」を1ヶ月を超える契約期間でご契約のお客様が対象

※集計期間(2024/01~2024/12)中に月額最大金額を20万円以上でご契約のお客様(当社お客様の87%は月額最大金額が20万円以上)が対象

ここではSEO対策でやってしまいがちな間違いを解説していきます。もし当てはまってしまった方は、これを直すだけで大きな効果が出る可能性があるのでぜひチェックしてみてください。

スパムポリシーとは、Googleが検索結果の品質を保つために設けているガイドラインであり、SEOにおける不正行為や悪質な手法を禁止するものです。Googleは、アルゴリズムの穴を見つけて不正に評価を得ようとする施策を禁止しており、これらの施策をスパムとして明記しています。

例えば、次のようなものです。

スパムポリシーに違反すると、ウェブサイトの検索順位が下がる、インデックスから削除される、あるいはGoogleのサービス全般からの排除といったペナルティを受ける可能性があります。

このようなユーザーのことを無視した施策は、SEOにおいては絶対にやってはいけない施策です。

誤った情報や信頼性に欠ける情報を発信することは直接的なスパム違反ではないものの、SEOのパフォーマンス低下だけなく会社の社会的な信頼を損ねてしまいます。特にYMYL領域においては、発信した情報によってユーザーの生活に大きな影響を与える可能性があり、責任のあるサイト運営が求められます。

コンテンツを世の中に公開することの責任を認識し、信頼性のある情報を発信していきましょう。

信頼性を担保するには、例えば次のような方法があります。

「とりあえずたくさん記事を書けばいいんでしょ?」という考え方でコンテンツを作成しても、順位や流入は伸びません。かつては、記事を量産して文字数も多めにする手法や、関連キーワードを意図的に詰めるような施策が多くありましたがGoogleが求めているのは「ユーザーが満足するコンテンツ」です。

そのためしっかりとE-E-A-Tや独自性、検索意図を意識して、良質なコンテンツを作成する必要があります。

SEO対策においてはこれらのポイントを意識した質の良い記事を書かなければなりません。ただし質ばかり追求しすぎてしまい量が不足していることも問題です。いくら自社のコンテンツが独自情報を盛り込んでいて完璧な記事だとしても、すでに競合のコンテンツがそれ以上のコンテンツを提供していては上位表示をすることが難しくなります。

質も担保しつつ量を量産できるようにすることがベストです。記事の質を確認する際は、以下からダウンロードできるチェックシートをご活用ください。

2025年のSEO対策のトレンド予測・アルゴリズムの傾向としては以下が挙げられます。

一つ目(画像上)の表は、2022年~2024年の順位変動幅を示したグラフです。二つ目(画像下)のグラフは、そのうち赤枠部分(2024年)を切り取ったものです。このグラフを見ると、過去と比較しても順位の変動幅が大きくなっていることがわかります。2024年でコアアルゴリズムのアップデートがあったのは3月、8月、11月、12月でしたが、それ以外の時期でも変動がかなり大きいです。

また、検索結果を見ていると、上位表示している記事が少し入れ替わるのではなく、顔ぶれが全く変わるケースが多く見られています。この変動については、Googleから発表があったように「サイト・独立系サイトでも、高品質な情報であれば評価」されるようになったためだと考えられるでしょう。

特に、エリア系のキーワード(「買取 品川」など)がその傾向が強く見られています。

SEOを進めるうえで「質の高いコンテンツを作ること」は引き続き最重要項目ですが、生成AIの台頭や数々のベストプラクティスがインターネット上で発信されていることから、コンテンツの焼き回しが進む傾向にあります。

これまでは60点のコンテンツが並んでいる中で、90点のコンテンツを作成すれば上位表示が可能でした。現在は、みんなが90点を出せるようになっており、コンテンツ内容だけで差をつけることはより難しくなっていくはずです。

今後は、違う要素での差分が必要になってくるでしょう。

海外のMOZが「ドメインオーソリティとブランドオーソリティのバランスが求められる」という旨の主張をし、SEO業界で話題になりました。この主張の概要は、

というものです。これは、突き詰めればGoogleの基本思想と同じであり、「ユーザーが世の中で求めているものを、検索エンジン上でも評価したい」という前提があることを考えれば一理ある考え方です。実際SNS上では、この見解に対して賛同する人も多くいました。(※Googleが公式に見解を示しているものではない点に注意しましょう)

「検索エンジンには評価されるが、ユーザーには評価されない」指標よりも、ユーザーが評価している指標を検索エンジンでも強化するという傾向は、今後も進んでいくはずです。ただし、ドメイン評価も引き続き重要であることも忘れてはいけません。

近年、検索行動においてSNSや動画コンテンツの影響が強まり、ユーザーはこれらのプラットフォームで見つけた情報を補完する手段として画像検索を活用する傾向が顕著になっています。

弊社で実施した画像検索の利用状況調査によれば、画像検索を利用したことがある人の割合は半数以上に上っています。また「以前と比べて、画像検索の使い方にどのような変化がありましたか?(複数選択可)」(n=150)という質問では、「SNS検索で見つけた画像を検索することが増えた」が33.3%で最多となり、また「動画で見た情報を画像検索で補完することが増えた」も25.3%にのぼりました。

さらに、画像検索をテキスト検索よりも優先する場面が増えているとの回答も29.3%に達しており、視覚的な情報へのニーズが高まっていることが伺えます。このような変化を踏まえ、特にEC、旅行・観光、食品・飲食業界では、画像検索を意識したSEO対策や、SNS・動画プラットフォームと連携したマーケティング施策が今後ますます重要になるでしょう。

また、音声検索の利用状況調査によれば、利用率は全体で32%にとどまるものの、利用者の約半数が「ここ1~2年で利用頻度が増えた」と回答しており、音声検索の利用頻度は増加傾向にあることがわかりました。音声検索では、入力するテキスト検索よりも自然な会話調のクエリが増えます。FAQページを充実させたり、5W1Hのフレーズを意識したコンテンツを作成したりなどの工夫が求められるでしょう。

SEO業界内で最近話題になっているトピックを取り上げています。

2025年5月にGoogle I/O(Googleが毎年開催している開発者向けの大型イベント)が実施され、AI技術や検索体験に関する今後の方針や新機能が数多く発表されました。そこで大きな注目を浴びたのが、AIモードの正式リリースについてです。

これまでは、Search Labsからオプトインしたユーザーのみが利用可能でしたが、オプトインが不要になり、全米国のユーザーにAIモードが提供されることが発表されました。

正式にリリースされたAIモードでは、ディープリサーチ機能、ライブ機能、エージェント機能といった新しい機能が導入されます。各機能の詳細は以下の記事で詳しく解説しているので、併せてご覧ください。

関連記事:GoogleがAIモードを正式リリース – 先週の最新SEO情報まとめ

Googleが、検索の基本構造(ランキングや検索結果の取得、表示方法など)を大規模言語モデル(LLM)を中核に据えて再設計しようとしているようです。この方針は、米司法省との独占禁止法訴訟に関連する法廷文書で明らかになったもので、Gagan Ghotra氏によって発見され、Xで報告されました。

文書によれば、これまでのの「リンク中心」の設計から、クエリの解釈・情報の収集・ページ表示までの一連のプロセス全体を、LLMを使う前提で作り直そうとしているようです。

今回の話は、検索アルゴリズムの一部調整というより、「検索体験の進化にどう対応するか」という、より大きな視点の話です。SEOの前提が大きく崩れるわけではありませんが、視野を広げて準備しておく必要があるでしょう。

関連記事:Google、LLMを軸に検索システムの再構築を検討中 – 先週の最新SEO情報まとめ

SEO対策の概念や施策はここまでご覧いただければわかったと思いますが、実際にどのように施策をサイトに落とし込んでいくのでしょうか?ここからは実際にPLAN-Bがクライアント様におこなった施策の事例をご紹介します。

関連記事:SEO対策の成功事例|会社を探す際にチェックすべき項目まとめ

出典:https://www.synergy-marketing.co.jp/

シナジーマーケティング株式会社は、お客様のマーケティング活動を支援するためのSaaSサービスを提供する企業です。集客目標の指標として、単なるリード獲得にとどまらず“商談につながるリード獲得(MQL)”を目標におき、オウンドメディアを運営されていました。

MQLに関しては獲得したリードが商談可能なリードに転換するタイミングなどを過去のデータから詳細に確認し、方針を決めていきました。

具体的には、

「実際に受注に繋がったリード」を細かく分析し、その結果を基に「このルートをたどればMQLへの転換率が高い」ということが把握できるまで解像度を高める

といったことを行い、施策方針を決定しました。「維持すべきキーワード」や「さらに成果を引き上げる余地があるキーワード」を整理し、対策すべきキーワードを決定することで、成果に繋げることができています。

結果として、オウンドメディア経由での商談につながるリード獲得数が前年対比で1.5倍という成果を達成されました。

関連記事:【導入事例】シナジーマーケティング株式会社|協力体制で実現する「売上に結びつくリード獲得」のためのSEO戦略とは?

出典:https://elgana.jp/

通信・インフラ事業を行っているNTT西日本社では、「elgana」というビジネスに特化したチャットツールの開発・導入支援をおこなっています。

コーポレートサイトから独立したサービスサイトがあり、新規顧客の拡大に向けたコンテンツを提供していましたが、「デジタルマーケティング施策についてノウハウが少ない」かつ「リソースが潤沢でない」という課題を感じていました。

「徹底的にエンドユーザーを意識した施策」を意識し、潜在層の獲得を狙うキーワード戦略をとり、対策を進めました。

潜在層向けのキーワード戦略をとった理由は、同サービスがビジネスチャット市場では後発品であり、既に強力な競合がいて顕在層向けの施策だけを打っていても成果は出にくいと考えたためです。

どのように戦うかという話になった際、

ということを考えたうえで、キーワード戦略に落とし込みました。

メインターゲットが明確になっていることで発見できるキーワードがいくつも存在し、結果としてCVも獲得に繋がっています。このように後発のサービスだからこそ、「エルガナだからできることは何か」を考えた上でキーワード戦略を組むことで、単月でのCV数が約4倍に成長しました。

関連記事:【導入事例】NTT西日本|elgana(エルガナ)|「やり切る」ための戦略と施策 SEOの始動をサポート

SEO対策はトレンドの移り変わりが早いため、書籍などで基本を学びつつ、Web上で最新情報を追うことが書かせません。ここではSEO対策の勉強におすすめの本やWebサイトについて紹介します。

PLAN-Bで実施したSEOの学習状況調査によれば、全体の約67%がWebメディアをSEOの勉強に利用していました。中でも大半の人が活用していたのは、Google公式ブログです。情報過多の時代においては、信頼できる一次情報が求められており、それを補足する形で海外のSEO情報サイトや、国内のSEO情報サイトを利用する人が多いことが伺えました。

💡SEOの学習におすすめのサイト

その他のおすすめのサイトは、以下の記事を参考にしてみてください。

弊社PLAN-Bが新入社員向けに使用している、SEOの基礎を学びたい方におすすめの本を2冊紹介します。

その他のおすすめの本は、以下の記事を参考にしてみてください。

ここまででSEO対策に関して一通り説明しましたが、これはまだほんの一部に過ぎません。それだけSEOは奥が深く、困難なものです。正しいと言われている修正を加えても、全く順位が上がらなかったり、逆に悪化してしまうこともしばしばあります。

また一度上位化したらそれで終わりではなく、高順位をキープするために改善を続けなければなりません。

終わりの無い長く険しい道のりですが、自分が考えたコンテンツや内部改善によって上位表示を達成した時に、初めてSEO対策をして良かったと喜べるでしょう。SEOの面白さが分かるまで、ひたすら努力を続けてみてください。

調査概要

調査結果サマリー

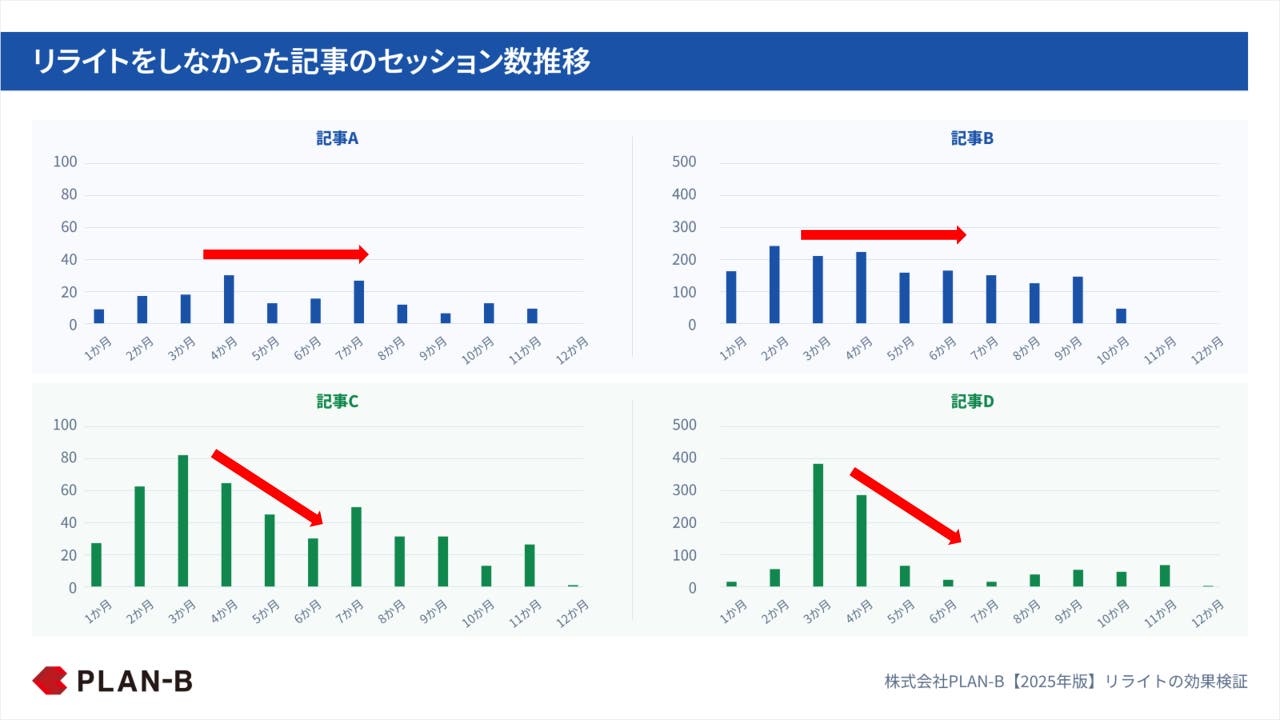

今回調査した180記事のうち、リライトをしない場合は69.8%の記事が6か月前後でセッションが横ばいになる、もしくは減少していくということが明らかになりました。

なお、これらの記事はSEARCH WRITEのキーワード設計に基づき、記事執筆のプランニングも行っています。つまり、このようなツールによるサポートがあっても、セッションが伸び続ける記事は全体の約30%ということになります。

以下の図は、リライトをしなかった記事のセッション数の推移です。いずれも、およそ70%の記事は記事A,Bのように横ばいが続いたあと徐々に減少していくか、記事C,Dのように公開後3,4か月までは伸びていても、その後急激に減少していく傾向にあります。

図1.リライトをしなかった記事のセッション数推移

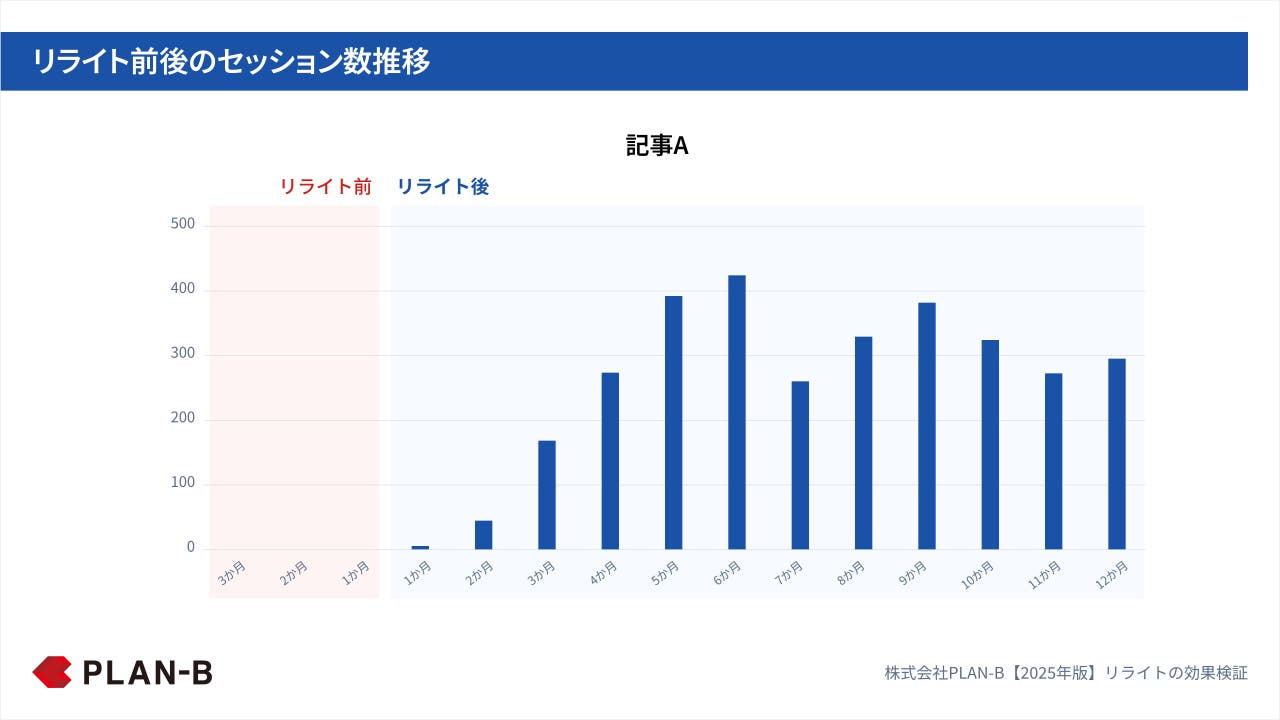

次にリライトを行った記事について調査したところ、セッション数が伸びた記事は全体の75.2%という結果になりました。また、セッションが伸びた記事のうち50%の記事は、リライト前に比べて200%以上の伸長を見せました。

下記のグラフは、リライト後記事のセッションがどのように推移したのかを示した一例です。この記事では、リライト前3か月のセッションが0だったのに対し、最大セッションが約400まで増加しました。リライト実施後から少しずつセッションが伸び続け、その後は波がありつつも基本的に300前後をキープしています。

今回の調査では、7割以上の記事でリライトによるセッション増加が確認でき、リライトによる効果が実証されました。リライトは新規記事を作成するときのように記事のテーマを探したり、ページの構成を0から考えたりする必要がないことも多く、比較的、手間をかけずに実施できる施策です。

それでいて7割以上の記事でセッション数の増加が見られ、なかには400%以上セッションが増加した記事もありました。つまり、リライトは、かける時間に対して効果が高い施策であると言えます。

調査概要

調査結果サマリー

「Q1. あなたは画像検索を使用したことがありますか?」(n=2,000)と質問したところ、半数以上の52.6%が「はい」と回答しました。

性別・年代別の調査では、「画像検索を利用したことがある」と回答した人の割合は10代女性が最も高く81.8%にのぼり、その他の年代については男性の方が使用率が高い傾向があります。特に40代男性では65.0%と最も多くなりました。

「画像検索を利用したことがある」と回答した人(n=1,052)を対象に「Q2. 画像検索をどのくらいの頻度で利用しますか?」と質問したところ、「月に数回」が最多で39.4%、次いで「ほとんど使わない」が27.5%、「週に数回」が23.3%となり、「ほぼ毎日」利用する人は9.9%と少数であることがわかりました。

特に年代別の利用頻度に対する調査では、一番利用率が高かった10代でも「月に数回」が68.2%を占め、画像検索を活用する機会は多いものの、テキスト検索やSNSの検索機能と併用している可能性が高いことが示唆されます。30代は「ほぼ毎日」利用の割合としては13.3%と最多ですが、「ほとんど使わない」割合も32.8%と高く、利用頻度については個人差が大きくなっています。

「Q4. 画像検索の主な利用シーンを教えてください。(複数選択可)」(n=150)という質問に対して、最も多かったのは「商品やサービスの情報収集」が74.0%でした。次いで「観光地や風景の検索」が48.0%、「料理・レシピの検索」が42.0%と続きました。

この結果から、特にECや旅行・観光業界では、画像検索を意識したビジュアルコンテンツによる集客戦略が有効であるということが言えるでしょう。また、レシピ検索の多さを考慮し、食品・飲食業界でも画像検索対策の重要性が今後さらに高まっていくことが予想されます。

「Q7. ここ1~2年で画像検索の利用頻度は変わりましたか?」(n=150)という質問では、「変わらない」が60.0%と多数を占め、「増えた」が34.7%、「減った」が5.3% という結果になりました。

「Q8. 以前と比べて、画像検索の使い方にどのような変化がありましたか?(複数選択可)」(n=150)という質問では、「SNS検索で見つけた画像を検索することが増えた」が33.3%で最多となり、次いで「特に変化はない」が32.7%、「テキスト検索よりも画像検索を優先する場面が増えた」が 29.3%という結果になりました。

また、「動画(YouTube・TikTok)で見た情報を画像検索で補完することが増えた」も 25.3%という結果となり、SNSや動画プラットフォームで気になった情報を、画像検索を通してさらにリサーチするといった検索行動が増えてきていることがわかります。

今回の調査結果から際立った傾向としては、SNSや動画プラットフォーム(YouTube、TikTokなど)で見つけた情報を画像検索で補完する行動が増加していることが挙げられます。「SNS検索で見つけた画像を検索することが増えた(33.3%)」や「動画で見た情報を画像検索で補完することが増えた(25.3%)」という結果からは、 SNSや動画のコンテンツをきっかけに、ユーザーがその情報をさらにリサーチするために画像検索を積極的に利用するようになっていることがわかります。

また、「画像検索をテキスト検索よりも優先する場面が増えた」という回答(29.3%)も目立ち、ユーザーが文字情報よりも視覚的な情報を重視し、直感的に検索を行う傾向が強まっていることがわかります。この結果から、「主な利用シーン」として多く挙げられた「商品・レシピ・観光地検索」に関連するECや旅行・観光業界、食品・飲食業界等の企業のマーケティング戦略においては、特にSNSや動画プラットフォームとの連携を意識した「画像SEO」が重要であることを示しています。画像検索を活用した検索行動は今後さらに拡大すると予想され、企業はこの新たなユーザー行動を反映させた戦略構築がさらに求められるでしょう。

調査概要

調査結果サマリー

「Q1. あなたは音声検索を使用したことがありますか?」(n=2,000)と質問したところ、「はい」と回答したのは32%という結果になりました。

性別・年代別の調査では、女性(28.0%)に対して男性(35.0%)の方が音声検索を利用する割合が高く、中でも30代 (40.3%)および40代の男性(41.1%) の利用率が最も高いということがわかりました。

「音声検索を利用したことがある」と回答した人を対象に「Q2.音声検索をどのくらいの頻度で利用しますか?」(n=640)と質問したところ、「月に数回」が最多で36.4%、次いで「ほとんど使わない」が29.5%、「週に数回」が22.2%となり、「ほぼ毎日」利用する人は11.9%と少ないことがわかりました。日常的な利用にまで至っているユーザーはまだ少数派であるものの、「月に数回」と定期的に活用しているユーザーは多いことが見て取れます。

年代別の主な傾向としては、10代は「ほとんど使わない」割合が他の年代に比べて44.4%と高く、「ほぼ毎日」使用する人は本調査ではいなかったことから、10代の日常的な利用率は低いことがうかがえます。

「Q4. 音声検索の主な利用シーンを教えてください。(複数選択可)」(n=150)という質問に対して、最も多かったのは「ハンズフリーで検索したいとき(運転中・料理中など)」が52.7%でした。次いで「天気やニュースなどの情報を調べるとき」が44.0%、「ルート検索や目的地を探すとき」が43.3%と続きました。この結果から、移動中・料理中などの手が離せないときや、移動中・身支度中などに手早く情報を調べたいときの利用が多いことがわかります。

「Q5. 以前と比べて、音声検索の使い方にどのような変化がありましたか?(複数選択可)」(n=150)という質問では、「スマートフォンでの音声検索利用が増えた」が48.7%で最多となり、次いで「音声アシスタント(Googleアシスタント, Siriなど)との会話機能を使うことが増えた」が26.7%、「特に変化はない」が 23.3%という結果になりました。

「Q6. ここ1~2年で画像検索の利用頻度は変わりましたか?」(n=150)という質問では、「増えた」が50.7%と多数を占め、「変わらない」が44.7%、「減った」が4.7% という結果になりました。利用率は32%とまだまだ一般的な普及には課題があるものの、利用頻度は増加傾向にあることから今後の市場拡大が予測されます。

「Q7. 音声検索とテキスト検索(キーボード入力)を比較して、どちらをよく使いますか?」(n=150)という質問では、「テキスト検索のほうが多い」が38.7%、音声検索とテキスト検索を「同じくらい使う」が36.7%、「音声検索のほうが多い」が24.7% となりました。「テキスト検索の方が多い」がやや優勢ではあるものの、テキスト検索と音声検索を「同じくらい使う」ユーザーも同程度いることから、テキスト検索と併用して音声検索を活用する傾向が広まりつつあると考えられます。

本調査では、音声検索の利用率は全体で32%にとどまるものの、利用者の約半数が「ここ1~2年で利用頻度が増えた」と回答しており、音声検索の利用頻度は増加傾向にあることがわかりました。

また、音声での検索ニーズとしては「ルート・目的地(近くの店舗等)」、「商品情報」等が挙げられることから、店舗ビジネスなど、お客様が音声検索を利用する想定のビジネスでは、端的にわかりやすいコンテンツの用意やユーザーの口語的な検索ニーズに合わせたFAQの充実など、想定される検索パターンに応じたコンテンツ作成が求められます。

調査概要

調査結果サマリー

本調査では、まず基本的なSEOの取り組み状況を把握するために、「Q1. 自社でSEO対策を実施している、または今後実施予定のサイトの種類を教えてください(複数回答可)」と質問しました。

その結果、「コーポレートサイト」が最も多く64.7%、次いで「自社運営のECサイト」が52.7%、「オウンドメディア/ブログ」が41.3%という回答が得られました。

次に「Q2. 自社サイトの主な運用目的は何ですか?(複数回答可)」と質問したところ、「問い合わせ・資料請求の獲得」が最多で65.3%、次いで「企業ブランディング・信頼性向上」が59.3%、「商品・サービスの販売」が54.0%でした。

この結果から、SEOは実務的なリード獲得手段として活用されているだけでなく、信頼構築や売上への貢献といった役割も担う、多目的なマーケティング施策として位置づけられていることが明らかになりました。

「Q3. SEOに関する情報をどのように収集していますか?(複数回答可)」という質問では、TOP5は以下のような結果になりました。

1位:「Webメディア」66.7 %

2位:「SNS」47.3%

3位:「動画(YouTubeなど)」40.7%

4位:「オンラインセミナー・ウェビナー」40.0%

5位:「書籍(紙の本・電子書籍)」37.3%

この結果からは、SEO担当者はリアルタイム性・視覚性・専門性といった異なる特性を補完し合いながら、多様なチャネルを横断して情報収集していることがわかります。

「Q4. 下記のうち、よく参考にしているWebメディアを教えてください。(複数回答可)」という質問では、「Google公式ブログ(Google 検索セントラル)」が86.0%と圧倒的に多く、 SEO担当者が一次情報や公式発表を最も信頼していることがわかります。

次いで「Search Engine Journal」(42.0%)、「Moz Blog」(37.0%)などの海外メディアが上位を占め、「海外SEO情報ブログ」(37.0%)、「SEOラボ」(37.0%)、「PINTO!」(28.0%)などの国内メディアがそれに続く結果となりました。

「Q5. SEOに関する情報収集で、課題に感じていることがあれば教えてください。(複数選択可)」という質問では、「情報の量が多すぎて取捨選択が難しい」が52.0%と最多で、続いて「自分の業種・レベルに合った情報が見つかりにくい」(46.0%)、「信頼できる情報かどうか判断がつかない」(37.7%)といった声も多く挙がりました。

情報の多様化が進む一方で、SEO担当者は「どれを信じ、活用すべきか」という判断に苦慮している実態が浮き彫りになりました。今後は、情報の信頼性や有効性を担保した「キュレーション」や、ターゲットに応じたパーソナライズされた情報提供の必要性が高まると考えられます。

また、「Q6. SEOに関する情報のうち、特に知りたい・強化したい分野は何ですか?(複数選択可)」という質問では「検索意図の理解/キーワード選定」が48.7%と一番多く、「コンテンツ制作(記事の書き方・構成)」が43.3%、「構造化データやスキーママークアップ」が41.3% と続きました。

これらの結果を見ると、検索ニーズに合致した戦略設計や、上位表示を狙うための技術的・編集的な知識が依然として重視されていることがわかります。中でも「検索意図」や「構造化データ」といったトピックは、アルゴリズムの進化により精度が求められており、実践的なノウハウへの関心が高いといえるでしょう。

また、 「Q7. SEOに関する学習方法として、どんな形式のコンテンツが好ましいですか?(複数選択可) 」という質問では、「図解やスライド資料」(58.7%)が「記事コンテンツ」(58.0%)をわずかながら上回りました。 次いで、「動画」(44.0%)、「ワークショップ・実践型イベント」(42.7%)が続いています。

記事コンテンツもまだまだ根強い人気がありますが、「視覚的に理解できる形式」や「体験・実践を伴う形式」へのニーズも高まっていることが考えられます。学習スタイルの多様化が進んでいるため、SEOに関する知識提供においても“テキスト一辺倒”ではなく、視覚・体験・双方向性を重視した設計が求められるでしょう。

本調査では、 情報収集の手段については「Webメディア」(66.7%)や「SNS」(47.3%)「動画」(40.7%)など多様なチャネルが活用されており、参考にされているメディアとしては信頼性の高い一次情報源として「Google公式ブログ」(86.0%)が圧倒的な支持を集めていることがわかりました。

情報収集における課題としては、「情報量が多すぎて選別が難しい」(52.0%)「自分に合った情報が見つからない」(46.0%)が多く挙げられており、自社の業種やレベル別に情報の最適化が求められている実態も浮き彫りになりました。

これらの結果から、今後のSEO教育や情報提供では、実践的かつ信頼性の高い情報をスキルレベルやニーズに応じてわかりやすく提供することが、学習の質を高め、業務成果につなげるうえでより一層求められるでしょう。