SEOとは?SEO対策で上位表示するための具体施策と事例を解説

SEO対策

最終更新日:2025.07.03

更新日:2025.06.25

コンテンツSEOをおこなうときは、まず適切なSEOキーワードを選ぶことから始まります。

この記事では、SEO対策におけるキーワード選定の方法について、初心者の方に向けてわかりやすく解説しています。

「どうやってSEOキーワードを選べばいいのかわからない」という方は、ぜひ参考にしてみてください。

▼動画でチェックしたい方はこちら

そもそもSEOとはGoogleなどの検索エンジン上でWebサイトやWebページを上位表示させるための施策のことです。顧客になり得るユーザーが実際に検索するキーワードで上位表示できれば、より多くの接点を持つことができ、販売促進や認知度向上に繋がります。

SEOにおけるキーワード選定とは、SEO対策の中でも初期に行う「どのキーワードで対策するか」を決める作業です。例えば冷蔵庫を商材として扱う会社ならば、「冷蔵庫 省エネ」「冷蔵庫 おしゃれ」などのキーワードが選定対象となります。

選定したキーワードにより、上位表示までにかかる費用や時間・成果にも大きく差が出るため、とても大切な作業であると認識しておきましょう。

SEOキーワードには、上位表示しやすいものやしにくいもの、またコンバージョンに繋がりやすいものや繋がりにくいものなどがあり、自社のSEO対策の目的によって最適なキーワードを選定していく必要があります。

💡キーワード選定にあたって知っておきたい考え方

「コンバージョンに繋がりやすいものや繋がりにくいものがある」という話をしましたが、もう少し具体的に説明すると、潜在層が検索しうるキーワードはコンバージョンしにくく、顕在層が検索しうるキーワードはコンバージョンしやすいキーワードと考えることができます。

また、選定するキーワードは事業戦略に紐づいている必要があります。

例えば、SEOコンサルティングサービスを提供する弊社PLAN-Bの場合、「SEOコンサルティング 東京」というキーワードで検索するユーザーはニーズが顕在化している「顕在層」であり、問い合わせに繋がる可能性が高いです。このようなキーワードに対しては、サービスページを上位表示させることで問い合わせに繋げます。

替わって「SEO対策とは」というキーワードで検索するユーザーは、ニーズが顕在化していない「潜在層」であり、ブログ記事を上位表示させることで認知拡大に繋げるのがセオリーです。

このように、キーワード選定では、「どのキーワードをどのページで狙うか」を決めていきます。

SEOにおけるキーワード選定の手順は以下の通りで、大きな流れとしてはメイントピックから拡張して、絞り込むという作業です。

それぞれ詳しく解説します。

まず、SEO対策の目的や成果目標を決めます。ここでいう目的とは、「問い合わせ数を増やしたい」「求人の応募者数を増やしたい」など、SEO対策をおこなうそもそもの目的のことです。この目的は、事業戦略に紐づいている必要があります。

目的によってこのあと選定すべきキーワードに違いがでますので、キーワード選定を行う際には、その目的を明確にしましょう。

目的が決まったら、それに対する成果目標も定めます。問い合わせ獲得が目的であれば問い合わせ獲得数、採用目的であれば応募者数などが成果目標の指標になるでしょう。

続いてステップ1で決めた目的に対するターゲット像を決め、そのターゲット上の状態の解像度を上げる作業です。問い合わせ獲得が目的であれば、どのようなユーザーが顧客になりうるのか、ペルソナを設定してきましょう。

ペルソナを設定する際は、年齢・性別・役職などの一般的な情報だけでなく、どのような悩みや課題を感じているのかという”状態”に注目します。可能であれば、実際の商談に同席させてもらうなどし、リアルな悩みを知ることが大切です。

続いて、目的や提供サービスに合わせてメイントピックとメインキーワードを決めます。例えばWebマーケティング全般を支援する会社が問い合わせ獲得を目的としたメディアを運用するなら、「SEO」「広告」「コンテンツマーケティング」などがトピック候補となり、メインキーワードとしては「SEO対策,SEOコンサルティング」「Web広告,SNS広告」「記事制作代行,コンテンツSEO」などになるでしょう。

メイントピックを決めるときは自社の商材やノウハウ・顧客の悩みを考慮します。

例えば前述のケースでは、「SEO」「広告」などのトピック候補から自社の顧客が最も悩んでいそうなトピックや、最もノウハウを有しているトピックをまず一つ決め、それをメインキーワードとしましょう。

1つに絞る理由は、SEO対策ではサイト全体でのトピックの網羅性も評価に関係すると言われているためです。「SEO」や「広告」、「コンテンツマーケティング」など全てのトピックを網羅させようとなると、膨大なコンテンツ数が必要になってしまいます。そのため、よほどリソースが潤滑でない限りは、まず1つのトピックからメインキーワードを選定し、コンテンツを拡充していく方法がおすすめです。

続いて、ステップ3で決めたメインキーワードを基に、関連するキーワードを調べていきます。調べる方法は、主に以下の4つです。

それぞれ調べ方を見ていきましょう。

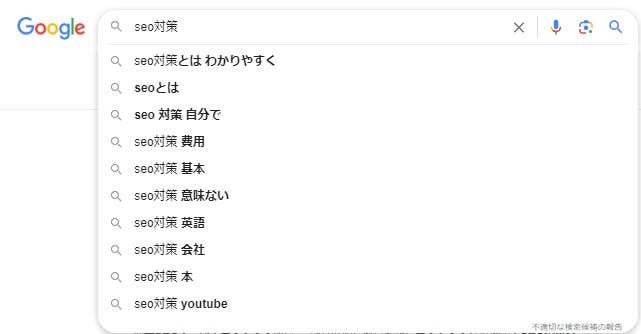

Googleサジェストとは検索エンジンの検索窓にキーワードを入力した際に、関連するキーワードを表示してくれる機能です。メインキーワードを入力することで、関連キーワードを取得してキーワードを広げられます。

Googleサジェストとは検索エンジンの検索窓にキーワードを入力した際に、関連するキーワードを表示してくれる機能です。メインキーワードを入力することで、関連キーワードを取得してキーワードを広げられます。

また検索結果をスクロールすると、以下のような関連性の高いキーワードも表示されます。ここからもキーワードを広げることが可能です。

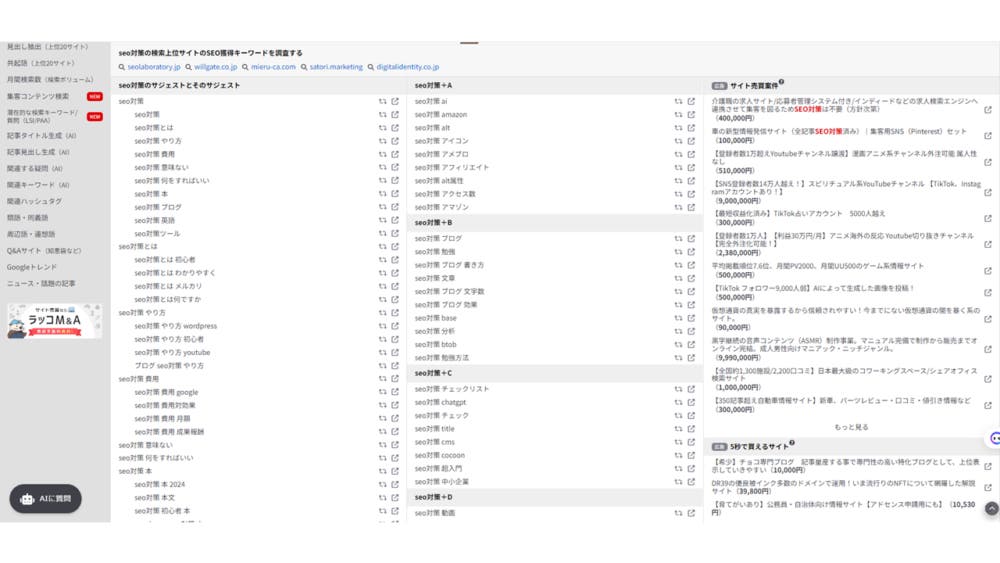

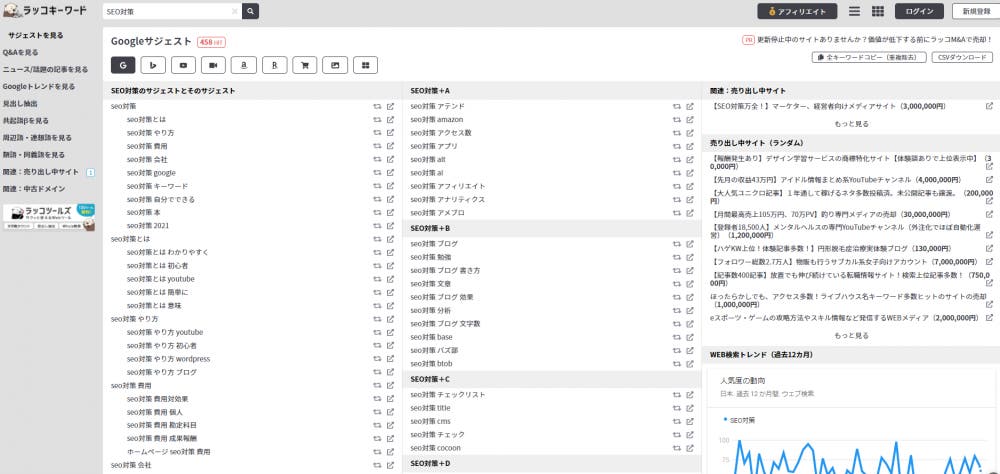

キーワード取得ツールを活用すれば、より効率的に拡張することができます。例えば「ラッコキーワード」では、メインキーワードを入力することで以下のように大量の関連キーワードを取得できます。

上記ツールの詳しい使い方はこちらの記事で解説していますので、併せてご覧ください。

競合サイトで対策されているキーワードも、自社の対策キーワードとなる可能性があります。競合からキーワードを発見するメリットは、自社だけでは見つけ出せなかった予想外のキーワードを発見しやすいという点です。視野を広げる意味でも、競合が対策しているキーワードを調査してみましょう。

競合調査には、ahrefsやSEARCH WRITEなどの有料ツールの使用が必要です。

ahrefsは世界中で使用されているSEOツールですが、海外発ということもあり、使用難易度は少し高めです。すでに契約をしている方は、メニューバーのAll toollsボタンから「コンテンツギャップ」をクリックし、自社・競合ドメインを入力しましょう。

この機能では、自社が獲得しておらず競合が獲得している順位を調査することができます。こちらをExcelでエクスポートし、検索ボリュームなどの条件で絞りをかけて、対策すべきキーワードを発見できます。難易度は少し高いツールですが、使える機能は多いので、ぜひ一度ご検討してみてください。

※注意点

「競合」については「事業上の競合」と「SEO上の競合」は変わる可能性があるということは認識しておきましょう。「事業上の競合」は顧客が購買の際に、貴社と比較する企業等のことを指しますが、「SEO上の競合」は同じキーワードで上位を狙っているサイトのことであり、必ずしも「事業上の競合」と「SEO上の競合」は一致しません。

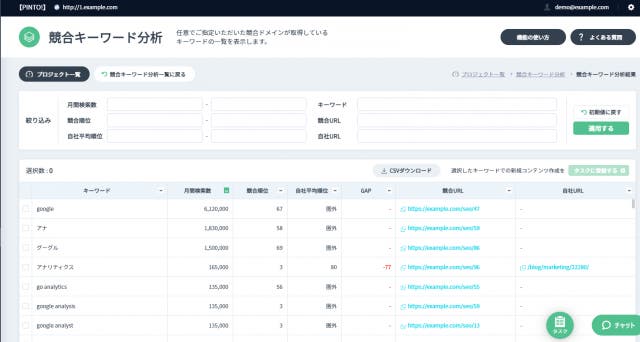

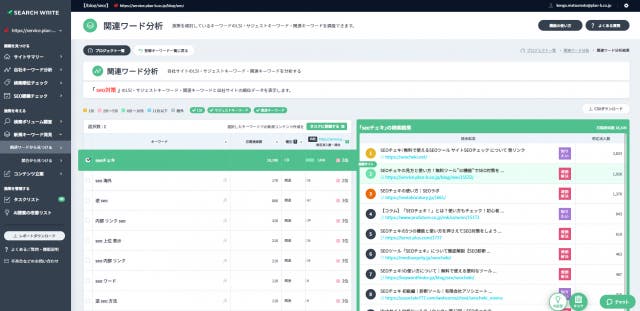

SEARCH WRITEでも、競合が取れていて自社が取れていないキーワードを発見することができます。

左のメニューから、「競合から見つける」を押し、調査したい競合ドメインを入力します。

すると、上記のような画面が表示されます。「競合順位」「自社順位」「そのギャップ」が表示されるので、ギャップが大きい中から対策したいキーワードを見つけ次第、チェックを入力し「新規記事作成」のタスクに入れることができます。

ステップ2で設定したペルソナの悩みからキーワードを発見していくこともできます。これは、サイトの目的が明確になっている場合は特に有効な方法で、ユーザーのニーズからキーワードを発見していくことができるので、ビジネスゴールが達成しやすいという特徴があります。

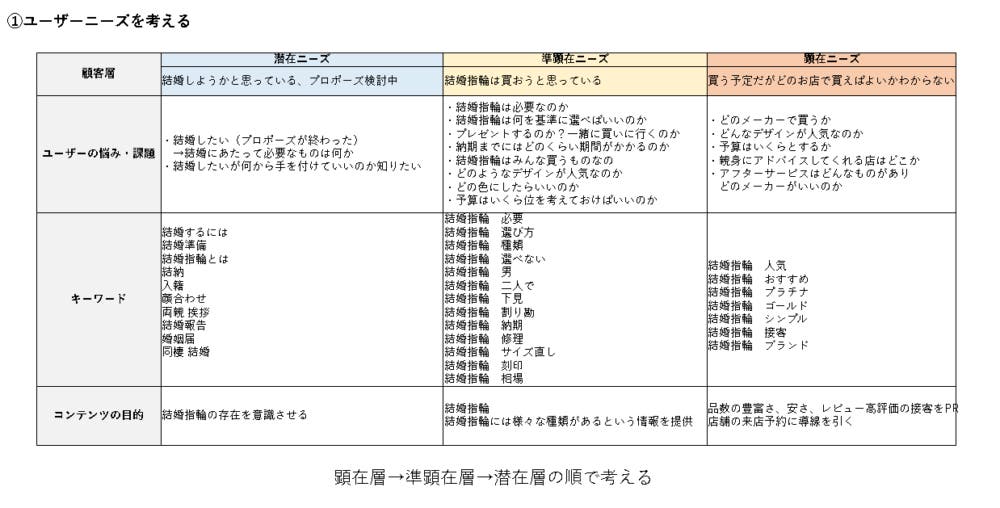

キーワード選定の際は、カスタマージャーニーマップを使用しましょう。カスタマージャーニーマップとは、顧客が商品やサービスを見つけ、購入するまでに至る行動や思考、感情を踏まえたプロセスをマップとして可視化したものです。

キーワード選定におけるカスタマージャーニーマップの作成ポイントは、潜在ニーズ・準顕在ニーズ・顕在ニーズのようなニーズの変化を書き出していくことです。

例えば上の図は、「結婚指輪の購入」を目的としている場合のカスタマージャーニーマップです。この場合、ニーズが顕在化している層は「結婚指輪を買うことは決まっており、どこがいいか比較・検討している層」ということになります。その層が具体的に検索するであろうキーワードには、「結婚指輪 人気」「結婚指輪 おすすめ」などが挙げられるでしょう。

例えば上の図は、「結婚指輪の購入」を目的としている場合のカスタマージャーニーマップです。この場合、ニーズが顕在化している層は「結婚指輪を買うことは決まっており、どこがいいか比較・検討している層」ということになります。その層が具体的に検索するであろうキーワードには、「結婚指輪 人気」「結婚指輪 おすすめ」などが挙げられるでしょう。

このようにして、自社のSEOカスタマージャーニーマップを作成することでキーワードを広げていきましょう。

カスタマージャーニーマップの作成自体の難易度が高いですが、再現性を持ってビジネスゴールを達成するという意味では非常に有効な手法になるので、ぜひ挑戦してみてください。

キーワードを広げることができたら、次は対策する優先順位をつけましょう。もちろん全てのキーワードに対して対策を行えるのがベストですが、リソースやコストの問題もあるため、何を先に対策すべきかという優先順位をつけることが重要になってきます。

優先順位は、基本的には以下の3つの基準を総合的に判断して決定します。

まず第一に見るポイントは月間検索ボリュームです。月間10回しか検索されていないキーワードと月間1,000回検索されているキーワード両方で1位を取得できた場合、単純に考えると流入数には100倍の差がでることになります。

月間検索ボリュームが多ければ、それだけ多くのユーザーと接点が持てるため、優先順位を決める上では大切な指標です。

検索ボリュームを調べる際はキーワードプランナーやUbersuggestなどのツールを活用することをおすすめします。検索ボリュームの詳しい調べ方は以下の記事を参考にしてください。

SEOツール「SEARCH WRITE」では、関連キーワードを一括で取得、また月間検索ボリュームも一括で取得可能です。自社の現状順位と照らし合わせて、対策すべきキーワードをかんたんに発見する機能もあります。今まで、複数ツールを横断して見ていた指標を一括でご確認いただけますので、大幅な工数削減が可能です。

そのキーワードで検索するユーザーの検索意図を考えたときに、どれだけコンバージョンに近いかも優先順位をつける上で大切な指標になります。

例えばですが、SEOツールの見込み顧客獲得を目的としてサイトを運用している場合、「SEO対策」と「SEOツール 比較」では、後者の方がコンバージョンに近いと考えられます。

| キーワード | 検索意図・ユーザーの状態 | 月間検索ボリューム |

| SEO対策 | SEO対策とは何か知りたい | 27,100 |

| SEOツール 比較 | 複数のSEOツールを比較したい、SEOツールを探している | 110 |

「SEO対策」の方が月間検索ボリューム数は多いですが、「SEOツール 比較」と検索している人の方が見込み顧客にはなりやすいということです。目的が認知拡大の場合は、「SEO対策」を対策キーワードにする判断もあり得ますが、SEOツールの見込み顧客獲得という目的においては、「SEOツール 比較」の方が優先順位が高くなります。

対策キーワードで実際に検索したときに、上位表示されているコンテンツやサイトは必ず確認しておきましょう。もし上位表示しているサイトがSEOで強いようであれば、上位表示の難易度は高くなるためです。

上位表示の難易度に明確な指標はありませんが、以下の要素を参考に、総合的に判断しましょう。

| 競合サイトの数 | SEOは相対評価であり、単純にライバルが多ければ上位表示の難易度は高くなります。そのキーワードで検索してみて、競合他社がどれだけいるかを確認してみましょう。 |

|---|---|

| 競合サイトのドメイン | 自社サイトのドメインと競合サイトのドメインパワーも判断要素となります。ドメインが強い場合、上位表示しやすい傾向があるためです。ドメインパワーの指標となる数値は、ahrefsなどの分析ツールで確認できます。 |

| インデックス数 | トピックの網羅性という観点で、インデックス数も判断材料となります。競合他社のインデックス数を簡易的に知るには、検索エンジンで「site:https://www.abc.cp.jp(競合他社のドメイン)」で検索します。 |

| トピックの領域 | お金や生活に関わるようなYMYL領域は、高度な専門性が求められ上位表示の難易度が高くなります。 |

どれだけ検索ボリュームが少ないキーワードでも、1ページ目に位置しているサイトがドメインの強いサイトばかりだと、上位表示の難易度は高くなります。自分が上位表示させたいと考えているキーワードで上位表示しているサイトを調べ、判断しましょう。

自社サイトのドメインが弱い場合、より多くのコンテンツを作成する・もしくはドメインパワーを上げる施策も同時におこなう必要があります。いずれにしても時間・労力が必要になるため、かけた工数に見合った効果を得ることができそうか、という考えを持っておきましょう。

いくら取りたいキーワードだといっても、かけた工数に対して求めるリターンが得られないのであれば、力を注ぐべきではありません。

基本的にはここまで紹介した3つのポイントを基に優先順位を決定しますが、もし季節性などを考慮する必要があるビジネスを行っている場合、評価が安定するまでの時間を考慮して前倒しでキーワード選定・コンテンツ制作をする必要があります。

キーワード選定から新規コンテンツを公開してGoogleからの評価が安定するまでは、一般的に3か月~6か月ほどかかります。既存記事のリライトは、サイト状況にもよりますが2週間程度と新規記事と比較して短いです。

例えば、家電を取り扱うサイトを担当している場合、「ヒーター」というキーワードを選定したのが12月の場合、新規記事を作成して順位が安定するのは3月~6月頃になるということです。せっかく上位に表示されるような上質なコンテンツが完成したとしても次の冬になるまでCVは発生しにくい状態になるため、選定したキーワード成果が出るのはいつ頃になるのかは考慮しておくようにしましょう。

急ぎでSEO記事を制作したい場合、記事制作代行サービスを活用するのもおすすめです。

対策するキーワードの優先順位が決定したら、選定したキーワードに対して、どのページタイプで対策していくのかを決定しましょう。サービスページやカテゴリートップページ、コラム記事など対象となるページタイプは複数あります。また、コラム記事であれば新規記事を作成するのか既存記事のリライトを行うのかなど、具体的な対応を決めましょう。

今回は初心者の方に向けて解説している記事なので、SEOにおけるキーワード選定の考え方という前提の部分も紹介します。知らない部分や理解が浅い部分があれば、改めてチェックしてください。

SEO対策におけるキーワード選定は、「問い合わせに繋がりそうだから」「検索ボリュームが多いから」などの単純な理由で選んではいけません。

なぜならそのようなキーワードは競合他社も対策しており、上位表示の難易度が高い可能性があるためです。SEOの順位は相対評価で決まるため競合サイトがひしめくようなキーワードを選んでしまうと上位表示までに時間がかかり、なかなか成果に繋がりにくい状況になってしまいます。

また、そもそも目的に対してよりインパクトの大きいキーワードを見落としている可能性もあるでしょう。キーワード選定においては、競合サイトや自社の状況を十分に分析し、「勝てるキーワードを選定する」というのが最も大切な考え方となります。

例えばキーワード選定を行わなかった場合、以下のような失敗例が考えられます。

SEOキーワードを選定するときは、「1ニーズに1コンテンツ」という考え方をします。「1ニーズに1コンテンツ」という考え方は、キーワードは違えど、1つの検索意図には1つのコンテンツを提供しようという考え方です。

例えば「SEO対策」と「SEO対策 とは」はキーワードとしては異なりますが、ユーザーの検索意図はほぼ同じであると予想できます。(実際に検索してみても、ほぼ同じページがランクインしています。)同様にして、「プレゼント 20代女性」と「贈り物 20代女性」などのゆらぎのキーワードも、同じ検索意図となることが多いでしょう。

これを理解せずに選定したキーワードでコンテンツを作成すると、似通ったコンテンツが出来上がることになります。そのようなコンテンツは重複コンテンツとみなされ、適正なSEO評価を受けられません。キーワード選定の際はこの考え方をもとに、1つのニーズには1つのコンテンツを提供するようにしましょう。

トピッククラスターとは、トピックの中心になる「ピラーコンテンツ」とそれらの周辺トピックである「クラスターコンテンツ」をハイパーリンクでつないだ、コンテンツの集合体のことを指します。

例えば、「SEO対策」のようなビッグキーワードで上位表示を目指すのであれば、通常その記事のみで上位表示するのは難しいため、関連する内容の記事を作成していきトピッククラスターを組むというような戦略を立てます。

トピック単位でキーワードを選び、コンテンツを作成して内部リンクで繋げることで、トピック全体でSEO評価を高めることができます。また、従来のようにキーワード単位でコンテンツを作成しないため、記事内容の重複などを防げるのもメリットです。

トピッククラスターモデルの例)「働き方改革」をピラーコンテンツに設定した場合

ピラーコンテンツで | クラスターコンテンツで |

働き方改革 | 事例 |

フレックスタイム | |

テレワーク | |

働き方改革関連法 |

「働き方改革」という中心トピックに対して、「事例」や「フレックスタイム」などが関連トピックとして挙げられます。これら関連トピックについてもコンテンツを作成し、上位を獲得することで中心トピックである「働き方改革」でも上位を狙うことができます。

キーワード選定の大まかなステップと、各ステップで使う機能は以下の通りです。

各ツールの主な機能

各機能に特化した単機能のツールもあれば、複数の機能を備えたツールもあります。まずは試しにキーワードを選定してみたいという方は、各機能に特化したツール(ほとんどが無料で使えます)を使用してみてください。

※ただし、競合サイトの獲得キーワード調査は有料のみ(無料お試し期間を用意しているツールもあります)です。

関連キーワードは、無料でも調査できます。最低限知っておきたい2つのツールを紹介します。

関連キーワードは、無料でも調査できます。最低限知っておきたい2つのツールを紹介します。

Googleの検索エンジンの検索窓に調べたいキーワードを入力すると、以下のように関連キーワードが出現します。

検索窓に入力するだけなので便利ですが、コピーやダウンロードはできないため、簡易的に調査したいときにおすすめです。

キーワードを検索ボックスに入力するだけで、図のように関連キーワードを一覧で抽出してくれます。

一括コピーやCSV出力もできるため、それを検索ボリューム取得ツールに張り付けて一気に検索ボリュームを確認するという合わせ技もできるようになっています。

関連記事:関連キーワードの調べ方と無料で使える関連キーワード取得ツール

キーワードプランナーはGoogle広告アカウント内にある機能の一つです。SEO対策ではなく、本来はリスティング広告のために用意されたものでSEO対策に直接関係ないですが、「ページ上部に掲載された広告の入札単価」などが掲載されています。

「新しいキーワードを見つける」と「検索のボリュームと予測のデータを確認する」の大きく2つから調査することができ、一度に複数のキーワードを調べられるので非常に便利です。

※キーワードプランナーを使用するには、Google広告アカウントの作成が必要です。

関連記事:キーワードプランナーの登録方法・使い方

aramakijakeは、調査したいキーワードを入れると検索数予測を出してくれるツールです。図のように、検索順位ごとに流入予測数も出してくれます。1キーワードずつしか調査できませんが、登録不要で気軽に検索ボリュームを調査したい場合におすすめです。

出典:https://trends.google.co.jp/trends/?geo=JP

Googleトレンドとは、全世界のGoogleで検索されているデータを基にキーワードの「検索需要」や「需要の推移」を分析できるツールです。キーワードの検索ボリュームではなく、相対数で割り出されます。

無料で利用することができ、会員登録も不要です。

関連記事:Googleトレンドの機能や使い方は?オススメの活用法を解説!

以下に紹介する競合分析ツールは、キーワード選定に必要な基本機能が備わっています。月額料金がかかりますが、競合サイトの予測トラフィック数や、被リンク調査などのSEOをおこなうために役立つ機能が備わっているため、これから本格的にSEOを始めるという方におすすめです。

| 関連キーワード取得 | 検索ボリューム調査 | 需要傾向の調査 | 競合サイトのキーワード調査 |

| 〇 | 〇 | – | 〇 |

SEARCH WRITEは、キーワード選定に必要な基本機能が備わっています。競合が獲得していて自社が獲得できていないキーワードを発見することもできるので、そこから対策キーワードを選定することもできます。

| 関連キーワード取得 | 検索ボリューム調査 | 需要傾向の調査 | 競合サイトのキーワード調査 |

| 〇 | 〇 | – | 〇 |

Ahrefsは自社サイトだけでなく競合サイトのデータも含めて、獲得キーワードやリンク情報など様々なデータを調査できるツールです。非常に多機能であり、多くのデータを見ることができるため、世界的に多くの方が利用しています。

次のようなキーワードの分類方法を知っておくと優先順位を決めるときに役立ちます。

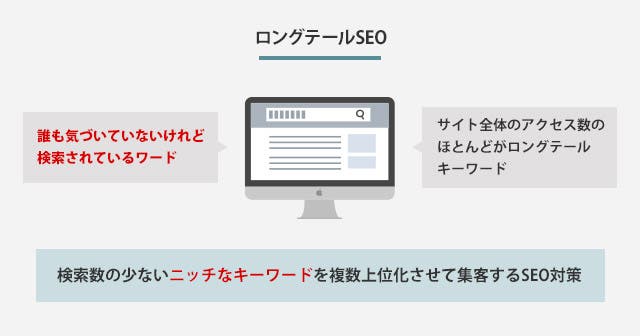

キーワードは、検索ボリュームの大小によってビッグキーワード、ミドルキーワード、ロングテールキーワードに分けることができます。

ビッグキーワードは検索ボリュームが大きい分、多くの人に見てもらえる可能性がありますが、検索意図やニーズが分散していることが多いです。また、上位表示の難易度も高い傾向があります。

一方、ロングテールキーワードは検索ボリュームが小さく、記事を見に来る人の数は少ないですが、検索意図やニーズが明確化しているため、Webページを見てくれたユーザーがコンバージョンへとつながりやすい傾向にあります。

これらの性質を理解して使い分けていくことで、SEOで成果が出るキーワード選定をおこなっていきましょう。各キーワードの詳しい説明は以下の記事をお読みください。

💡「ロングテールSEO」という戦略もある

難易度の低いキーワードに絞ってSEO対策をしていくこと、つまり検索数の少ないニッチなキーワードを複数上位化させて集客するSEO対策のことをロングテールSEOと言います。

まずは難易度が低いロングテールキーワードで着実に流入を積み上げていき、ゆくゆくはそれ記事でミドルキーワード、ビッグキーワードのトピックを構成していくという流れです。

「持てるリソースで勝てる領域から勝っていく」という思想であるロングテールSEOは決して逃げの選択ではなく、むしろ戦略的な選択なのです。

検索クエリは、大きく以下の4つに分類することができます。

例えば「パクチー」「ラーメン」「チャーハン」「水」というキーワードは、一見どれも同じようなクエリに感じますが、実は検索意図により上記の4つに分類できます。

それぞれのキーワードで実際に検索してみると、その違いがわかります。

例えば「ラーメン」というキーワードで検索すると近所のラーメン屋が上位表示されますし、「チャーハン」というキーワードで検索すると、チャーハンの作り方を紹介するページが表示されます。

「パクチー」というキーワードではWikipediaなど「パクチーとは何か」に回答するようなコンテンツが上位に来ており、「水」というキーワードでは通販サイトのページが上位にきています。このようにGoogleは検索意図を想定してそれに合うページを表示しているため、検索意図の違いを理解することで適切なキーワードを選定しやすくなります。

キーワード選定を行う際の注意点を3点ご紹介します。

キーワードはユーザーの使う言葉を基準として考えましょう。普段社内で使っている当たり前の言葉や専門用語は、ユーザーにとって当たり前ではない可能性があります。ユーザー目線に立ってキーワード選定を行うことが大切です。

例えば「Webサイト」は、言い換えると「ホームページ」とも呼ばれます。実際にユーザーが検索しそうなキーワードで調べてみると「Webサイト 制作」の月間検索ボリュームは700、「ホームページ 制作」は3,700と約5倍の差があります。

業界内では「Webサイト」という言葉を使うことが多いですが、「ホームページ 制作」で対応した方がより多くのユーザーにコンテンツを届けられるようになります。このように自分たちが使っている言葉と、ユーザーが実際に使っている言葉が違うこともあるため、ユーザーの言葉を基準に選ぶようにしましょう。

カニバリゼーションとは、自社サイト内にあるコンテンツが同じニーズを満たす記事として評価を取り合っている状態のことです。カニバリを起こしている記事は、評価が分散され上位表示が難しくなります。

「キーワード選定の考え方」で紹介したように、1つのニーズには1つのコンテンツを作ることを意識し、キーワード選定をしてください。

必要なコンテンツ数に対して、割くことができるリソースがどの程度あるのかも考慮しましょう。せっかく完璧なキーワード選定ができたとしても、リソースがなければなかなかコンテンツが公開できず成果が出るまでの時間も長くなってしまいます。リソース不足であれば、より少ないコンテンツ数で勝負できるようにトピックの抽象度を下げる・キーワード群を調整するなどの対処が必要になります。

最短で成果を出すことを目指すなら、記事制作代行サービスなどを利用して必要なリソースを確保するべきですが、それが難しい場合は現状のリソースで出来る最適なキーワード選定を行いましょう。

対策するキーワードが決まったら、記事(コンテンツ)を作成していくことになります。

記事作成の主な流れは以下の通りです。

詳しい記事執筆の流れは以下の記事で解説しています。SEOライティングについても知りたい方は是非参考にしてみてください。

最後に、キーワード選定にまつわるよくある疑問をまとめました。

A.検索エンジンは通常、キーワードの大文字と小文字を区別しません。

つまり、”SEO”と”seo”は同じキーワードとして扱われます。そのため、Googleのクローラーにとっては識別の対象とならず、どちらでもかまわないとされています。

しかし、ユーザーにとっては、キーワードの大文字・小文字が統一されていたほうが質の高いコンテンツと判断しやすいため、いずれかに統一したほうが良いでしょう。また、企業名など正式名称に大文字・小文字の識別がある場合には、正式なキーワードに合わせましょう。

A.選ぶキーワードの数は、事業目的から逆算して導き出すことができます。

例えば、

の場合、必要なコンバージョン数は月間100件です。平均コンバージョン率を2%と仮定すると、必要なセッション数は約5,000となります。

月間検索ボリュームが1,000のキーワードで1位を獲得できたら、想定流入数は約400*です。(*2024年時点のCTRを基に計算)

このように逆算していき必要なキーワード数を決めていきます。

キーワード選定はSEOの明暗を分けるポイントの一つであり、さらに自社サイトの状況のみならず、競合、自社内のリソースなどの多くの要素が絡んでくるため正解となる方法が存在しない領域のため、多くのSEO担当者様を悩ませるポイントです。

しかし、本記事の内容を抑えていれば、キーワード選定については自信を持っていただいて大丈夫です。ここからのコンテンツ作成により力を注いでいきましょう。

キーワード選定以外にも、SEOについて学びたい方、トピック別に情報を得たい方は、是非PINTO!の「学ぶページ」をご活用ください。