【2026年版】SEOとは?初心者向けに具体例や事例を紹介

SEO対策

最終更新日:2026.02.05

更新日:2025.07.29

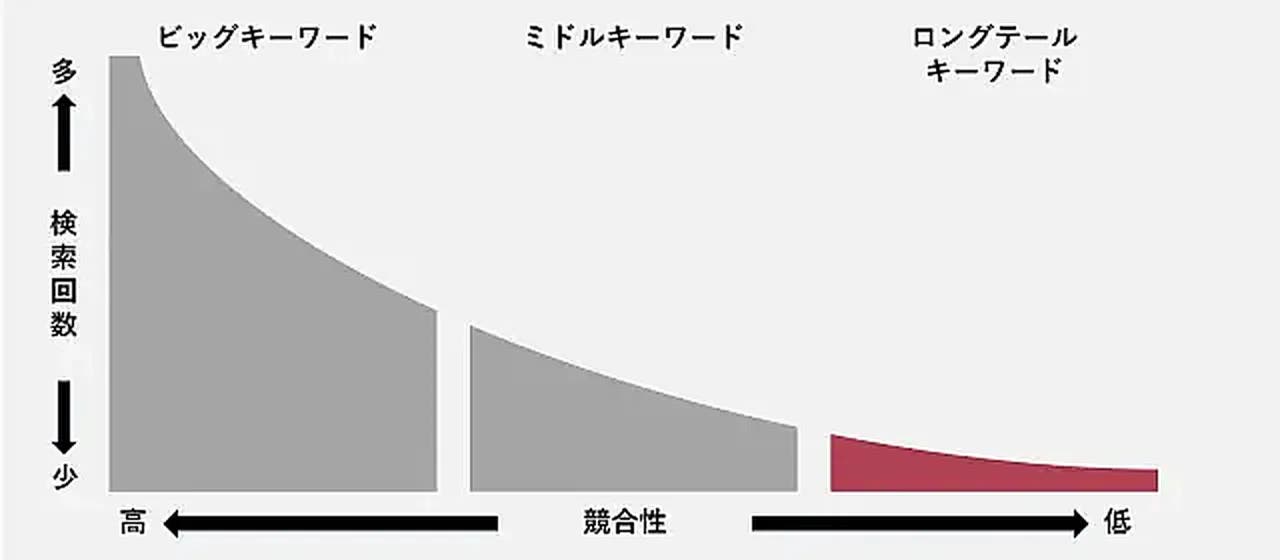

ロングテールSEOとは、検索ボリュームの多いビックワードやミドルワードではなく、検索数の少ないニッチなキーワードを複数上位化させて集客するSEO対策のことを指します。

ロングテールSEOを理解できると、比較的少ない労力でコンバージョンを狙えるようになります

本記事ではロングテールSEOの概要やメリット・注意点について解説していきます。具体的なキーワード選定の方法やコツについてもお伝えしますので、ぜひロングテールキーワードを攻略するヒントとしてください。

ロングテールSEOとは、複数のキーワードで構成されるロングテールキーワードを中心に対策をおこない、流入増を目指すSEO施策です。

例えば、「ダイエット」は単体キーワードです。「ダイエット 方法」は2語のキーワードであり「ダイエット 方法 3ヶ月」では3語のキーワードです。3語以上のキーワードのことを一般にロングテールキーワードといい、ロングテールキーワードを対策することをロングテールSEOといいます。

図に示したように、一般的には語句が増えるほど検索回数は減りますが、その分ライバルが少ない傾向があります。

ビッグキーワードを狙うのに比べ上位表示する難易度がそこまで高くないため、対策としても取り組みやすいのが特徴です。サイト初期などは特に、ロングテールSEOに注力した方がよいとされています。

ロングテールSEOには様々なメリットがあります。以下にロングテールSEOのメリットについて、掘り下げて解説していきます。

ロングテールSEOでは相対的に検索ボリュームの小さいロングテールキーワードでの上位表示を目指してコンテンツを制作します。ビッグキーワードやミドルキーワードと比較しても、競合サイトが少ない傾向があり、その分、上位表示させやすいというメリットがあります。

ひとつのキーワードからの流入数はビッグキーワードと比べて少なくなりますが、難易度の高いビッグキーワードに挑戦をして上位表示できずにいる状況よりも堅実です。ロングテールキーワードで複数のコンテンツを上位表示させることで、結果的に多くの流入を得ることもできます。

複数のキーワードを組み合わせて作るロングテールキーワードは、1〜2語で構成されるビッグキーワードやミドルキーワードよりも検索意図が明確です。

たとえば次のようなビッグキーワードやミドルキーワードは、いろいろな検索意図を含んでいます。

| キーワード | 想定される検索意図 |

| 化粧品 | 「人気の化粧品を知りたい」「近くの化粧品店を知りたい」「化粧品を買えるサイトを知りたい」などいろいろな検索意図が含まれる |

| 化粧品 下地 | 「おすすめの化粧下地が知りたい」「売れ筋ランキングが知りたい」「化粧下地とは何か知りたい」などいろいろな検索意図が含まれる |

しかしこれが、ロングテールキーワードになると、より内容やニーズが明確になってくるのです。

| キーワード | 想定される検索意図 |

| 化粧品 30代 下地 ブランド名 | 「30代におすすめの下地のブランド名が知りたい」など検索意図が明確。 |

| 化粧品 韓国 下地 ランキング | 「韓国コスメの下地のランキングが知りたい」など検索意図が明確。 |

ブランド名やジャンル、ユーザーの年代や用途(目的)などの単語が入ることで、より検索意図が明確になっていることがわかりますよね。ビッグキーワードなどをもとに記事を制作すると、検索意図の範囲が広く、何を書けばいいのか定まらなく、結果としてユーザーからもわかりにくい記事になってしまうケースもあります。

その点、ロングテールキーワードを軸にしたコンテンツを制作することで、内容のブレがなく検索意図に沿った内容にすることができるのです。

ロングテールキーワードの中には成約に近いキーワードもたくさんあります。例えば「ブランド名+クレンジング+安い」のような、欲しい商品をより安く購入できる場所を探している際に検索するキーワードもこれに含まれます。

また前項でもお伝えしたように、ロングテールキーワードは検索意図が明確な点が特徴です。その悩みや課題に対する解決策を示しやすく、その流れで自然に商品やサービスの紹介ができるため、キーワードによってはコンバージョン率が高くなりやすいのです。

ロングテールキーワードの単語数が増えるほど、ユーザーの悩みは深くニッチになる傾向があるため、よりライバルも減りコンバージョンも狙いやすくなります。

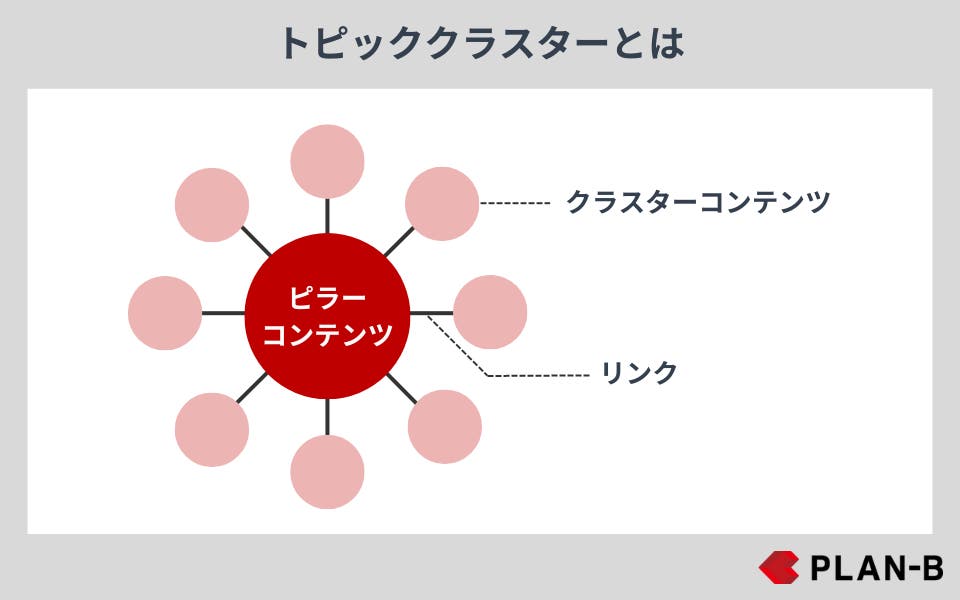

トピッククラスターとは、メインとなるトピック(ピラーコンテンツ)と、それらを補足するサブトピック(クラスターコンテンツ)を内部リンクでつないだ集合体のことです。

このような同一トピックの集合体を作成することで、検索エンジンにそのトピックにおける専門性を伝えることができ、結果としてピラーコンテンツで対策しているビッグキーワードでの上位表示がしやすくなると言われています。

ロングテールキーワードの記事は、このうちクラスターコンテンツに該当するケースが多く、ビッグキーワードでの上位表示にも役立てることが可能です。

具体的なトピッククラスターの例を知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

ロングテールSEOにはここまで紹介してきたようなメリットがありますが、注意したい点もあります。

上位表示が狙いやすく、高いコンバージョンも期待できるロングテールSEOですが、どうしても多くの記事数やキーワードの管理が必要になります。

また内部リンクをはじめとする内部施策の複雑化など、手間や負担も増えてしまいます。さらに必然的にキーワードや検索意図の似通ったコンテンツが生まれやすくなるため、重複コンテンツにならないような対策や管理も必要です。

メディア内でコンテンツが重複しないようにキーワードをリスト管理して、計画的にコンテンツ制作を進めていくことが重要になります。

ロングテールSEOはビッグキーワードと比較して少ない労力で上位表示が望めるなど、比較的難易度の低い施策です。しかし上位に表示されたとしても、検索ボリュームが少ないため、そこまで多くの流入数は見込めません。

また、コンバージョン数を大きく伸ばそうと思うと多くの記事で上位表示する必要がありますが、そもそもロングテールキーワード自体の数が少ないため、アイデアが枯渇します。

そのため、ロングテールSEOだけで大きな成果を得ることは難しいと考えましょう。さらにコンバージョン数を増やしたいというのであれば、ロングテールSEOに加えて、ミドルキーワードやビッグキーワードでの上位表示も目指す必要があります。

ロングテールSEOを実施する際は、同じ検索意図に対するコンテンツを複数作らないよう注意しましょう。実際にキーワード選定をするときは色々なアプローチでキーワードを調査するため、「違うキーワードだけど検索意図が同じ」といったことが起こりがちです。

例えば、以下のようなケースです。

それぞれのキーワードでコンテンツを作成すると、恐らくほとんど同じコンテンツができあがります。

このようなコンテンツは、重複コンテンツと判断され、評価の分散などが起きてしまう可能性があります。こうしたリスクを回避するためにも、1キーワードに対して1記事と捉えず、1ニーズに対して1記事と考えて作成するのがベターです。

💡検索意図が同じかどうか判断する方法は?

それぞれのキーワードで実際に検索をしてみましょう。目安として、上位10記事のうち6~7割が同じページであれば、類似する検索意図と判断します。

検索結果の重複率が高い場合は、いずれか1つのキーワード(一般的には検索ボリュームが一番大きいもの)のみ対策するようにしましょう。

ロングテールSEOは競合が少ないため上位表示しやすい傾向にありますが、長らく放置してしまうと次第に順位が低下し、流入数の低下を招いてしまいます。

このような問題解決のためにも、記事を公開した後は、定期的にアクセスや検索順位のチェックを行い、必要に応じてリライトなどの追加施策を行うことが重要です。既存記事のリライトを行うことにより、成約や購買に近いキーワードの強化を行い、流入を増やしましょう。

より効果的にリライトを行いたい場合は、対策キーワードやリライトの仕方がわかるツール、「SEARCH WRITE」の活用がおすすめです。「SEOのプロをいつも隣に」というコンセプトのツールで、あたかもSEOのプロがいるかのように、「正しいやり方」で「最高効率で施策実装」が可能です。SEARCH WRITEの機能について詳しく解説した資料を無料で提供しておりますので、気になる方はぜひご覧ください。

ここではロングテールSEOにおける、具体的なロングテールキーワードの選び方について解説します。キーワード選定については様々なアプローチがありますが、ここでは初心者の方向けに標準的な方法を紹介します。

まずは大枠となる、上位表示したいビッグキーワードを決めます。ビッグキーワードの目安は、月間検索ボリュームが1万回以上のキーワードです。もちろんキーワードによっては10万回、20万回検索されるものも少なくないでしょう。

自社サービスや目的に応じて、どのようなジャンルでの集客を目指すのか、競合サイトはどのようなキーワードで集客をしているのかなどを参考にしながら、最適なビッグキーワードを選定しましょう。

例えばWebマーケティング全般を支援する会社が問い合わせ獲得を目的としたメディアを運用するなら、「SEO」「広告」「コンテンツマーケティング」などがトピック候補となり、メインキーワードとしては「SEO」「SEO対策」「Web広告」「リスティング広告」「コンテンツマーケティング」「コンテンツSEO」などになります。

狙いたいビッグキーワードをもとに、ミドルからロングテールキーワードと、キーワードを拡張していきます。需要があるキーワードなのか、検索意図はなにかを意識しながら選定していくのがポイントです。

キーワード選定にはGoogleの機能やキーワードツールなどを活用すると便利でしょう。ツールで出した関連キーワードでさらに調査をかけることで、ロングテールキーワードが見つかることもあります。

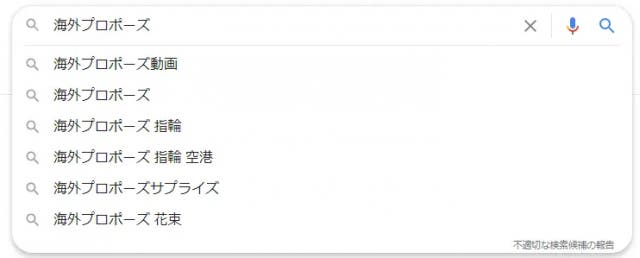

まずはGoogleの「サジェスト」や「他の人はこちらも検索」などの各種機能を活用し、関連キーワードの洗い出しを行いましょう。Google検索でビッグキーワードを検索し、サジェストや関連キーワードに表示されたキーワードで再検索を行うとスムーズです。表示されたキーワードはリスト化してテキストなどで保存をしておきましょう。

※海外プロポーズで検索したサジェストの例

ラッコキーワードは、無料で利用できるキーワードリサーチツールです。検索欄に狙いたいビッグキーワードを入力し、サジェストを選択した上で絞り込むと、サジェストワードが一覧表示されます。拡張したキーワードはワンクリックでコピーやCSVへの変換が可能です。

キーワードボリュームが調査できるツールにまとめて入力すれば、一回で検索ボリュームの確認もできます。キーワードプランナーから「検索のボリュームと予測のデータを確認する」を開き、コピーしたデータを貼り付け、またはダウンロードCSVしたデータをアップロードすれば一括調査が可能です。

Google広告をお使いの方は、キーワードプランナーの「新しいキーワードを見つける」という機能を活用して、ロングテールキーワードを選出することも可能です。キーワードプランナーは「Google広告」の上部メニューにある「ツールと設定」のプランニングメニューから選択できます。

「キーワードプランナー」から「新しいキーワードを見つける」を選択し、キーワード入力欄にビッグキーワードもしくはミドルキーワードを入力しましょう。関連キーワードも含めたキーワードが月間平均検索ボリュームも含めて一覧表示されます。

「月間平均検索ボリューム」で昇順にソートをかけると、検索ボリュームの小さい順に並べ替えることが可能です。また特定のキーワードを除外することもできます。選出されたキーワードから、月間検索ボリュームが1,000件未満程度のキーワードにチェックを入れて抽出し、CSVやGoogleスプレッドシートでデータをダウンロードするとよいでしょう。

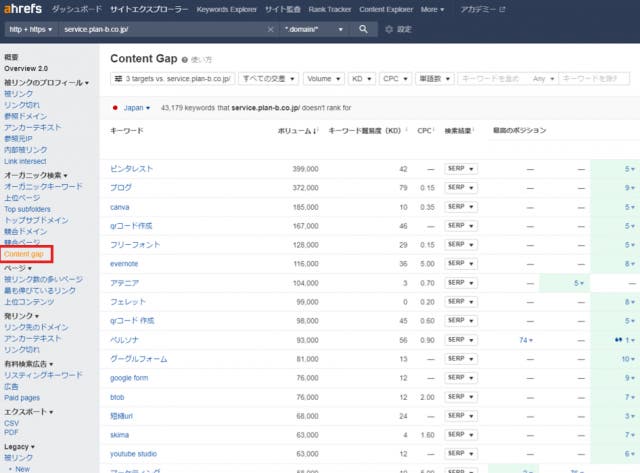

競合サイトで対策されているキーワードも、自社の対策キーワードとなる可能性があります。

競合からキーワードを発見するメリットは、自社だけでは見つけ出せなかった予想外のキーワードを発見しやすいという点です。視野を広げる意味でも、競合が対策しているキーワードを調査してみましょう。

競合調査には、ahrefsやSEARCH WRITEなどの有料ツールの使用が必要です。

ペルソナの悩みからキーワードを発見していくこともできます。これは、サイトの目的が明確になっている場合は特に有効な方法で、ユーザーのニーズからキーワードを発見していくことができるので、ビジネスゴールが達成しやすいという特徴があります。

キーワード選定の際は、カスタマージャーニーマップを使用しましょう。カスタマージャーニーマップとは、顧客が商品やサービスを見つけ、購入するまでに至る行動や思考、感情を踏まえたプロセスをマップとして可視化したものです。

以下の図のように、潜在ニーズ・準健在ニーズ・健在ニーズのようなニーズの変化を書き出していき、それぞれのフェーズにおいて、ユーザーがどのようなキーワードで検索するかを洗い出していきます。

例えば上の図は、「結婚指輪の購入」を目的としている場合のカスタマージャーニーマップです。この場合、ニーズが顕在化している層は「結婚指輪を買うことは決まっており、どこがいいか比較・検討している層」ということになります。その層が具体的に検索するであろうキーワードには、「結婚指輪 人気」「結婚指輪 おすすめ」などが挙げられるでしょう。

このようにして、自社のSEOカスタマージャーニーマップを作成することでキーワードを広げていきます。

カスタマージャーニーマップの作成自体の難易度が高いですが、再現性を持ってビジネスゴールを達成するという意味では非常に有効な手法になるので、ぜひ挑戦してみてください。

ロングテールSEOは競合が少なく、上位表示への難易度がビッグキーワードやミドルキーワードに比べて容易な点が魅力です。Webサイトを立ち上げたばかりで流入が少ないときこそ、ロングテールSEOによる施策がおすすめでしょう。SEO対策自体がすぐには成果がでない施策であるため、コツコツと施策を重ねていくことが大切です。

ぜひキーワードツールや各種支援ツールなども活用しながら、前向きに取り組んでみてはいかがでしょうか。