【アフィリエイト初心者向け】おすすめASP20種を紹介

Web広告

最終更新日:2025.02.13

更新日:2024.03.05

「リードジェネレーション」とは、BtoBマーケティングにおいて極めて重要な「見込み顧客の獲得」を表す言葉です。

オンラインとオフラインのさまざまな手法があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

当記事では、リードジェネレーションの手法や、そのポイント、具体的な施策事例などについて解説していきます。

リードジェネレーションとは、「見込み顧客」を意味する「リード(Lead)」と、「生成・獲得」を意味する「ジェネレーション(Generation)」を組み合わせた言葉です。

具体的には、「企業が、潜在顧客や見込み顧客にアプローチするための、情報を獲得するための取り組み」のことを指します。

また、リードジェネレーションを略して「リードジェン」とも呼ばれることもあります。

例えば、自社のWebサイトで見込み顧客の役に立つ情報をダウンロードできるようにし、ダウンロードの際に個人情報を入力してもらうことも、リードジェネレーションにあたります。

将来的に見込み顧客になる可能性のある個人や企業の情報を得ることは、BtoBマーケティングを進めるにあたって極めて重要なステップです。

リードジェネレーションの手法やポイントを理解し、質の高いリードを獲得していきましょう。

ちなみに、「ジェネレーション」を「獲得」と訳すことにピンと来ない方もいるかもしれませんが、ビジネス英会話シーンでは「プロセスを作り上げ、結果を出すこと」を表す言葉として、「Generate」が使用されることが多いそうです。

(参考:【外国人らしい発想】「利益を上げる」と伝えるために、「generate」が使われる理由 | 非ネイティブエリート最強英語フレーズ550 | ダイヤモンド・オンライン (diamond.jp))

BtoBマーケティング初級者が混同しやすい言葉の一つに、「リードナーチャリング」があります。

リードジェネレーションとリードナーチャリングのいずれも、BtoBマーケティングにおいては基本の概念ですので、よく理解しておきましょう。

リードナーチャリングとは、「リード(Lead)」と、「育成」を意味する「ナーチャリング(Nurturing)」を組み合わせた言葉で、「獲得したリードの熱量をさらに高めていく活動」を指します。

例えば、自社サービスの資料をダウンロードしてくれた見込み顧客に、そのサービスの魅力やメリットを理解してもらえるようなメールを送ることも、リードナーチャリングにあたります。

つまり、ナーチャリングとは、リードジェネレーションで獲得したリードにアプローチし、自社商品の購買やサービスを利用する意欲を高めていく活動であるということです。

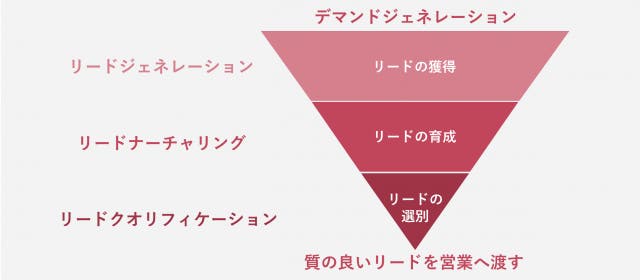

もう1点、覚えていただきたいことは、リードジェネレーションとリードナーチャリングは、「デマンドジェネレーション」というBtoBマーケティングの一環の取り組みの一部であるということです。

デマンドジェネレーションは、「見込み顧客を獲得し、購買意欲が高い状態でフィールドセールスに案件を渡すまで」の一環の取り組みのことです。

リードジェネレーションと同様に、縮めて「デマンドジェン」と言われることもあります。

デマンドジェネレーションは以下の3つのステップで構成されています。

効率よくデマンドジェネレーションを進めるには、より見込みの高いリードに注力するために「リードを選別し、優先度をつけてフィールドセールスへ渡す」ことも必要です。

多様な購入経路や類似商品(競合)が溢れている市場では、「いかに獲得した見込み顧客の購買意欲をコツコツ高め、商談へつなげるか」が非常に重要となります。

デマンドジェネレーションを徹底して遂行できれば、「失注の削減」や「受注率の向上」といった大きな成果を上げることができるので、ぜひとも覚えておいてください。

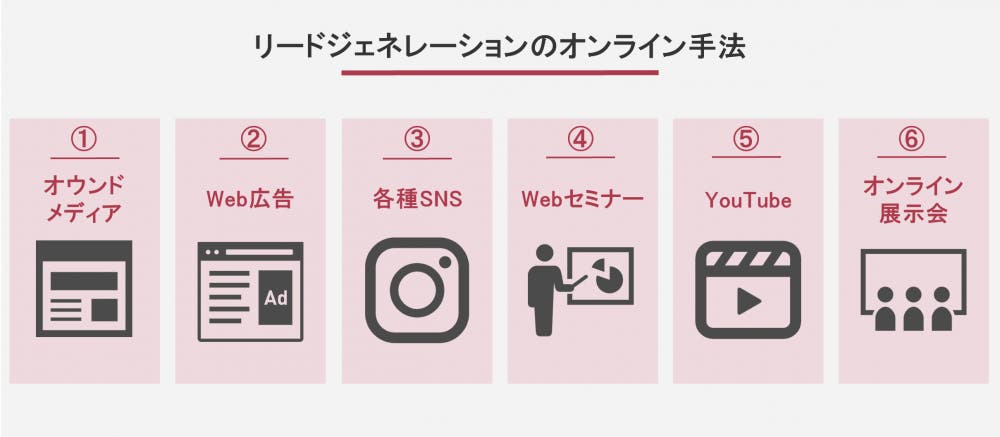

リードジェネレーションは大別すると、「オンライン」と「オフライン」の2つの手法に分かれます。

以下で、それぞれの具体的な手法の概要と、メリット・デメリットを解説します。

オンラインの手法の特徴は、オフラインの手法と比較して、遥かに「多くの見込み顧客と接点を持つことが可能なこと」です。

自社で所有する「オウンドメディア」に販促したい商品やサービスに関連する情報を掲載する形式です。

「オウンドメディア」といえば、厳密にはコーポレートサイトやサービスサイトなど、自社で運営するメディアの全てが含まれますが、近年では「コラム(記事)型のコンテンツを活用した自社メディア」を指すことも多いです。

当項目で解説する「オウンドメディア」についても、「コラム型のコンテンツを活用した自社メディア」のことを指しています。

オウンドメディアを多くの人に見てもらう方法は、広告やSNSなど様々な方法がありますが、最も主流な方法の一つがSEOです。

SEOは「検索エンジン最適化(Search Engine Optimization)」の略称で、GoogleやYahoo!などの検索結果で、上位に表示されるページを作成する手法です。

SEOで上位に表示されるためには、見込み顧客が求める有益な情報を盛り込んだページを作成することが重要です。

「有益な情報が得られるメディアだ」と見込み顧客に認識してもらうことで、資料ダウンロードや会員登録などのアクションを起こしてもらい、リードを獲得しましょう。

オウンドメディアのメリット

オウンドメディアのデメリット

オウンドメディアは適切に運用を行えば、熱量の高い見込み顧客を長期的に確保できる一方で、難易度が高く時間がかかる特徴があります。

既に、リードジェネレーションの一環としてオウンドメディアを運用されている方の中にも、「SEOは難しくて上位表示できるページが少ない…」とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、以下の記事でSEO対策について基本から解説していますので、ぜひ参考にしてください。

自社サイト以外にバナーやテキストで広告を掲載する方法です。クリック課金(PPC)型や枠掲載型などの形式が主流です。

自社商品・サービスの販促やPRだけでなく、Webサイトへの誘致や資料のダウンロードを促すことで、リード獲得へとつなげていきます。

主な手法としては、以下の手法があります。

また、Web広告には以下のようなメリット・デメリットがあります。

Web広告のメリット

Web広告のデメリット

時間をかけずに、すぐに多くの人に情報を発信できる点は、単純ですが非常に魅力的なメリットです。

しかし、他の手法と比較して費用がかかるため、成果を上げられなければ費用対効果の悪い施策となってしまうでしょう。

Web広告に取り組んだことがない方や初級者の方は、企画から運用まで代理店にお任せしてしまうのも一つの手です。

以下の記事で「Web広告を代理店にお願いするメリット」を紹介しているため、ぜひ参考にしてみてください。

主に文章や写真を投稿するSNSで、自社の商品やサービスに関する情報を発信する手法です。

国内の主要な文章・写真投稿型のSNSといえば、Facebook、Twitter、Instagramなどが挙げられます。

主な運用の形式としては、

の2つに分かれます。

自社アカウントの場合は、費用はかかりませんが、SNS内で認知を獲得するまでに時間がかかってしまいます。

発信者に依頼する場合は、時間をかけずに多くの人に情報を発信することが可能ですが、社外の人間に依頼するため、発信する情報をコントロールする難易度が上がってしまいます。

Facebook・Twitter・Instagramのメリット

Facebook・Twitter・Instagramのデメリット

昨今では、情報を調べる際にWeb検索ではなく、SNSで検索する人も増えているなど、ユーザーのSNSの使い方にも変化が見られます。

既に多くの企業がSNSで情報を発信しているため、見込み顧客のニーズに合わせて最適な情報を発信し、競合と差別化することが求められるでしょう。

以下の記事では、「失敗事例に見るSNSの活用方法」について紹介しています。

「流行しているから」という安易な理由でSNS運用を始めても、ターゲットとなる新規顧客がSNSを活用しない層であり、思うような効果を得られない可能性もあります。

SNS運用を始める前に、カスタマージャーニーマップなどを活用し、ターゲットがSNSで情報収集するかなどを十分に検討するようにしましょう。

オンラインでセミナーを開催し、自社の商品やサービスに関わる有益な情報を発信する手法です。

ウェビナーのメリット

ウェビナーのデメリット

価値のある情報を発信できれば、業界のリーダーとしての立ち位置を築きあげることが可能ですが、開催のハードルが高い手法になります。

YouTubeなどの動画投稿SNSを活用し、有益な情報を発信することでリードを獲得する手法です。

昨今では、知りたい情報を得る手段としてYouTubeを利用する人も増えてきており、Web、写真・文章投稿型のSNSに続いて、第3の情報収集プラットフォームとなっています。

YouTubeのメリット

YouTubeのデメリット

より直感的に判断されやすい媒体であるため、デザインのトンマナについては、文字や画像のコンテンツよりも深い注意を払う必要があるでしょう。

直接販促するのではなく、自社の商品やサービスに関連があり、見込み顧客に有益なコンテンツを配信する形式がオススメです。

Web上で開催される展示会に出展する方法で、人が集まる会場に足を運ぶ必要がないため、需要が高まっています。

複数企業のウェビナーが開催される「Webカンファレンス」の形式や、近年ではVRや3DCGを使用して商材を宣伝する形式もあります。

オンライン展示会のメリット

オンライン展示会のデメリット

他のオンラインの手法と比較して費用は大きくかかりますが、規模の大きい展示会に参加すれば、多くのリードを獲得できるでしょう。

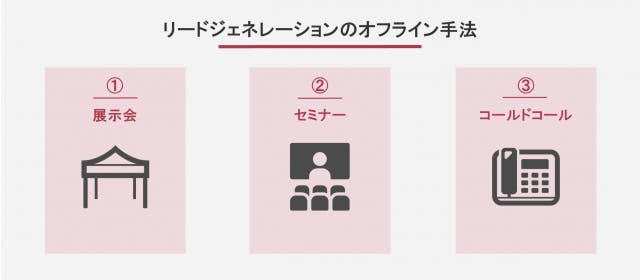

オフラインの手法は、オンラインの手法と比較して、接点を持てる見込み顧客は少なくなる傾向にあります。

同じ業界の複数の企業が集まる展示会に参加することはリード獲得手法の一つです。

展示会のメリット

展示会のデメリット

展示会は数あるリードジェネレーションの中でも、多数のリード獲得が見込める手法です。

大きな展示会に参加すれば、ブランドの認知に役立てることも可能です。

出展に費用と工数はかかりますが、自社の商品やサービスを宣伝できる展示会があるかどうか、探してみるとよいでしょう。

オフラインのセミナーもリードを獲得する手法となります。

セミナーの場合は、有益な情報の提供を通して、商品やサービスを宣伝する形が主流です。

セミナーのメリット

セミナーのデメリット

セミナーも展示会と同様に、非常に熱量の高い見込み顧客と接点を持つことができます。

ウェビナーが主流になった昨今において、わざわざ勉強のために足を運ぶ見込み顧客は非常に貴重です。

展示会と同様に、開催へのハードルは高いですが、コンテンツの質に自信がある場合は検討してみるとよいでしょう。

コールドコール(Cold Call)とは、「現状は個人情報も取得しておらず、何も関係のないターゲット」に対して行なう電話営業のことを指します。

「何の関係もない冷たい間柄」という意味で、Coldという言葉が使われています。

繋がりのない相手にいきなり営業活動を行うため、「飛び込みの営業」の電話版と言っていいでしょう。

多くは、販促したい自社の商品・サービスを活用してもらえそうな企業の、コーポレートサイトに記載のある代表番号への架電する形で行われます。

上記の情報だけ見ると、無謀な手法のように思えますが、しっかりとメリットがあり、いまだに行われている手法です。

コールドコールのメリット

コールドコールのデメリット

通常の手法ではアプローチが難しい「潜在層(自分の課題を認識しておらず、知りたい情報が明確にない層)」にアプローチできるのは大きなメリットです。

既に他の手法を運用して見込み顧客にはアプローチしており、潜在顧客を開拓したい場合に選択肢に入る手法と言えるでしょう。

以下では、質の高いリードを多く獲得するために、ぜひとも意識してほしいポイントを紹介します。

マーケティング全般に言えることですが、ペルソナ設定はリードジェネレーションにおいても重要です。

「ペルソナ」とは、マーケティングにおける「自社商品やサービスの架空のユーザー」のことを指します。

「ターゲット」と同じく「ユーザー像」を表す概念ではありますが、設定する細かさが異なります。

ターゲットの場合、「中小企業のWeb担当者」ぐらいの粒度であることが多いですが、ペルソナの場合は以下のような項目を設定します。

上記はあくまで一例ですが、詳細に設定することにより、ユーザー像をより明確にし、ユーザーの目線に立って施策を検討することが可能になります。

注意点としては、主観を排除し、事実に基づいたユーザー像を設定しなければいけないことです。

自社の商品やサービスを既に使用しているユーザーの声や、自社サイトのアクセス解析のデータに基づいて、施策を検討しましょう。

自分たちに都合の良いユーザー像を描いてしまっては、ペルソナの目的は達成できず、施策の確度も低下してしまいます。

ペルソナについては、以下の記事で設定方法や活用方法を紹介していますので、参考にしてください。

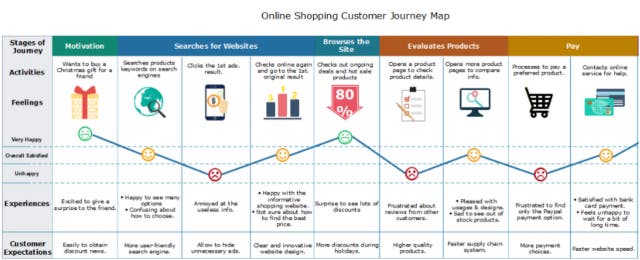

ペルソナの設定が完了したら、カスタマージャーニーマップを作成しましょう。

カスタマージャーニーマップとは、「ユーザーが商品やサービスを見つけ、検討し、購入に至るまでの行動や感情を可視化する」ための仕組みです。

引用:8 Customer Journey Map Examples To Inspire You | EdrawMax (edrawsoft.com)

カスタマージャーニーマップを作成することで、購入に至るまでのユーザーのフェーズに合わせた施策を検討できるようになります。

ターゲットとなる顧客の商品・サービスに対する理解度や、検討度合いの移り変わりに応じて、最適なコミュニケーションを行いましょう。

例えば、「50‐100人規模の事業会社勤務で、業務経験1年未満のWeb担当者が、SEOツールの導入を考えている」場合のカスタマージャーニーマップを例にとると、

最初の行動:「SEOツール」のキーワードでWeb検索し、上位表示されている3サイトほどで情報収集している

その際の経験や感情:様々なツールがあることが分かったが、どんな軸でツールを比較したらよいか分からずに困っている

最適なコミュニケーション例:複数の質問に回答すれば自分の状況に合ったSEOツールが分かるフローチャートのコンテンツを用意する。

のようなコミュニケーションが考えられるでしょう。

更に言えば、用意したフローチャートのコンテンツを配信する媒体も、カスタマージャーニーマップにのっとって戦略を立てるとよいでしょう。

注意点としては、カスタマージャーニーマップも、調査した事実に基づき、あくまで会社側の独り善がりにならないように作成することが重要です。

ターゲットとして設定した顧客と近い状況の人たちへのインタビューやアンケートなどを通して得られた事実に基づいて、カスタマージャーニーマップを具体的にしていきましょう。

カスタマージャーニーマップの作り方に関しては、以下の記事で解説しています。まだカスタマージャーニーマップを作成していない場合は、ぜひ参考にしてみてください。

また、ペルソナの設定とカスタマージャーニーマップ、それに基づくコンテンツの作成は、IS(インサイドセールス)やFS(フィールドセールス)と連携して行うようにしましょう。

マーケターは、SEOや広告の管理画面の数値から、ユーザーの行動や反応を確認(推測)することは可能ですが、ユーザーの生の声を聴く機会は多くありません。

一方で、ISやFSは、ユーザーの生の声に接することが最も多い部門です。

前述の通り、ペルソナやカスタマージャーニーマップは、主観を排して事実に基づいて設定することが重要なため、ユーザーの声を取りいれるようにしましょう。

以下の記事で、マーケティング担当と営業担当の連携についてまとめています。興味のある方は、ぜひ読んでみてください。

リードジェネレーションでは、「リードの質(見込み顧客の購買意欲)をいかに高めて獲得するか」が、非常に重要です。

購買意欲が低い状態で無理やりリードを獲得しても、その後のリードナーチャリングに手間がかかり、商談化するまでに長い時間が必要となってしまいます。

以下では、質の高いリードを獲得するために「リードジェネレーションを始めてから意識すべきポイント」を解説します。

SEOや動画、セミナーなどで提供するコンテンツを作った当時のままで、いつまでも更新しないでおくと、次第に効果が期待できなくなります。

どのリードジェネレーションの手法においても、情報は常に新しいものである方がリードの質は高くなります。

とくに、ホワイトペーパーのダウンロードにおいては、ネットの記事ではあまり出回っていないような、価値のある情報を発信することが重要です。

またオウンドメディアでは掲載されている記事や、コンテンツの情報が古くなっていないか、定期的な見直しも必要となります。

施策を行う際は、情報の鮮度にも意識を向けるようにしましょう。

リードジェネレーションで提供するコンテンツは、ユーザーのベネフィットにつながるものであることが重要です。

ベネフィットとは、商品そのものではなく、商品やサービスを通じて見込み顧客が得られる利益や便利さを示します。

問題解決につながるようなベネフィットを提供できれば、企業や商品に対する信頼度や期待も高まります。

見込み顧客に向けて訴求する際も、商品やサービスを推すのではなく、ベネフィットを中心に訴求を行うと効果的です。

カスタマージャーニーマップに基づいて、ターゲットが必要とする情報を適切なタイミングで提供できるようにしましょう。

リードの質を高めるうえでは、データ分析や改善が欠かせません。

リードジェネレーションでは、同時に複数の手法を運用し、リード獲得を目指すこともあるので、どの施策が効果的だったのかわかるよう、施策ごとに分析を行うことが大切です。

データ分析を行い、それぞれの施策にかけるコストや実行頻度など、バランスの見直しも行いましょう。

リードジェネレーションは、実施の際にいくつか注意すべき点もあります。

たとえばWebフォームなどからお問い合わせをいただいたメールアドレス宛に、許可なく販促メールやメールマガジンなどを配信してしまうことはNGです。

個人情報を取得する場合は、「プライバシーポリシー」や「個人情報の保護方針」に同意してもらい、販促メールなどを送る場合にはオプトインで許可を得るようにしましょう。

(参考:オプトイン、オプトアウトって何ですか? : 迷惑メール対策委員会 (iajapan.org))

つまり、リードジェネレーションで情報を獲得する前に「情報はどのような目的で取得するのか」「どのような範囲で使用するのか」に関して、相手に承諾してもらう必要があるということです。

また、取得した情報の漏えいリスクにも十分注意しましょう。

具体的には、個人情報が含まれるファイルの入ったUSBメモリの持ち歩きや、社内の共有フォルダの共有設定には注意が必要です。

取得した個人情報に、社外の人間がアクセスできてしまう状態になっていないか、細心の注意を払いましょう。

2020年6月に公布、2022年4月施行の「改正個人情報保護法」では、個人情報を取得している事業者に対して新たな責務が追加されました。

(参考:改正個人情報保護法対応チェックポイント |個人情報保護委員会 (ppc.go.jp))

情報の取り扱いを誤ってしまうと、会社規模で責任を追及される事態に陥ってしまうため、十分に注意しましょう。

リードジェネレーションで大切なのは、「最終的にどれくらい収益につながるか」です。

もちろん収益を上げるには、リードの母数は大切ですが、リードの数だけを追うのではなく、受注につながるリードをできるだけ獲得することが重要です。

売上に貢献しないリードばかりを獲得しては、費用対効果は低くなってしまいます。

受注につながるリードを獲得するには、「どのようなリードが受注につながりやすいか」をしっかりと計測できるようにしておきましょう。

例えば、「リードの獲得チャネルごとの受注率」や、「そもそも設定したペルソナの流入を獲得できているか」などを正しく計測することが重要です。

その上で「受注につながりやすいリード」を獲得できているチャネルや手法により注力するとよいでしょう。

本メディアPINTO!も、リードの獲得に寄与しています。

各種お役立ち情報を、資料の形式で公開しており、こちらのダウンロードの際のフォーム入力で、リード化となります。

リードとなった見込み顧客には、メールマガジンの配信やセミナーの案内など、引き続き見込み顧客にとって有益となりそうな情報を発信します。

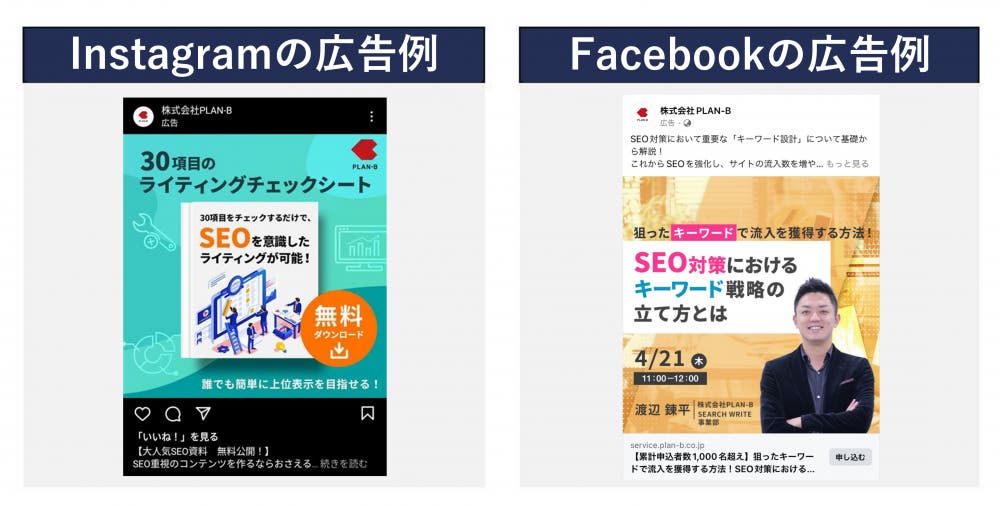

リード獲得や育成を目的として、SNS広告を配信しています。InstagramやFacebook上で以下のような広告を見たことがある方がいるかもしれません。

許容できるCPAを出しておき、それを下回る状態で運用できれば、広告は大きなリードチャネルとなります。

復習ですが、デマンドジェネレーションとは、「見込み顧客を獲得し、購買意欲が高い状態でフィールドセールスに案件を渡すまでの過程」を以下の3ステップに分けた取り組みの流れです。

それぞれ、リードの数と質を管理するために極めて重要なステップですが、リードの数が多くなると膨大な工数がかかってしまいます。

しかし、MA・CRM・SFAの3つのツールを使用することで、デマンドジェネレーションの3ステップを効率化することが可能です。

MA (Marketing Automation)…獲得したリード情報の管理、リードナーチャリングの一部自動化、アンノウンマーケティング

CRM (Customer Relationship Management)…顧客情報の管理(顧客と自社との接点・営業のアプローチ履歴・やりとり内容など)

SFA (Sales Force Automation)…商談情報の管理(商談の進行度・見込み確度など)

それぞれ非常に便利ですので、デマンドジェネレーションを行う場合は、ぜひ活用を検討してみてください。

ちなみに、「アンノウン(匿名)マーケティング」とは、「自社サイトを訪れているが、個人情報が分からない見込み顧客へアプローチすること」です。

アンノウンマーケティングに取り組めるようになれば、アプローチできる見込み顧客の層が一段と広がります。

以下の記事で、アンノウンマーケティングの詳細について解説していますので、ぜひ読んでみてください。

リードジェネレーションとは、「見込み顧客の獲得」を意味し、BtoBマーケティングにおいて非常に重要な概念です。

さまざまな手法があるため、それぞれのメリット・デメリットを理解して使い分けることが重要です。

また「ペルソナ設定」、「カスタマージャーニーマップの作成」、「営業部門との連携」といったポイントがあります。

目的に応じて適切にリードジェネレーションを行い、良質なリードを数多く獲得しましょう!

以下の記事では、リードジェネレーションにおいて極めて重要な「コンテンツマーケティング」について、詳細に分かりやすくまとめています。

まだコンテンツマーケティングの理解に自信がない方は、ぜひ参考にしてみてください。