SEOとは?SEO対策で上位表示するための具体施策と事例を解説

SEO対策

最終更新日:2025.07.01

更新日:2024.12.10

モバイルファーストインデックス(MFI)とは、GoogleがWebページのインデックス登録や評価を決定する際に、デスクトップ版のコンテンツではなくモバイル版のコンテンツを利用するものです。

多くのユーザーがスマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスを利用するようになったことを背景に、2018年から採用されています。

今回は、このモバイルファーストインデックスについて、その概要や必要な対策方法について解説します。

※編集部注:この記事は、2017年12月に公開された記事を加筆・修正したものです。

冒頭で紹介したように、モバイルファーストインデックス(MFI)とは、Webページのインデックス登録や評価を決定する際にモバイル版のコンテンツを利用するものです。

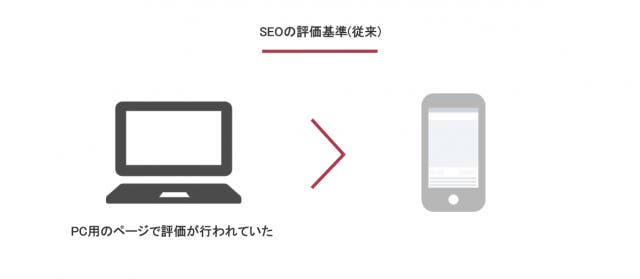

そんなの当たり前では?と思う方もいるかもしれませんが、2018年以前は、検索結果の順位付けにPC向けページの内容が使用されていました。

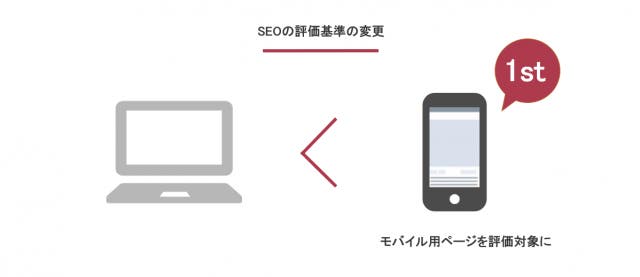

しかし、モバイル端末の利用者が増えていること等を加味し、Googleは、モバイルファーストインデックス(MFI)を導入しました。評価基準をモバイルファーストにしたのです。

評価基準の根幹から変更するということで、当時は「大きな影響が出そう」と注目を集めましたが、基本的な目的は検索体験の品質を保ちながらモバイルユーザーの利便性を向上させることにありました。

Googleが公開している公式ブログ等から読み取るに、モバイルファーストインデックスに移行した理由は「ユーザーの利便性向上」に集約します。

事実、2016年11月に公開された『モバイルファーストインデックスに向けて』というGoogleウェブマスター向け公式ブログでは、以下のように述べられていました。

現在はほとんどのユーザーがモバイル デバイスを使用して Google で検索しています。しかし依然として、Google のランキング システムは、主に PC 版のコンテンツを使用してユーザーとの関連性を評価しています。この方法では、モバイル版ページのコンテンツが PC 版ページのコンテンツよりも少ない場合に問題が発生します。これは、モバイル検索ユーザーが実際に見ているページを Google のアルゴリズムが評価しているわけではないためです。

また、総務省が発表しているデータによれば、2021年時点のスマートフォン保有率は88.6%で右肩上がりなのに対して、パソコン保有率は69.8%と減少傾向にあります。

この状況の中、従来のようにSEOの評価基準をPC向けページにしていると、モバイルユーザーの検索結果には検索意図とは異なるページが上位表示される可能性が生まれます。その結果、モバイルユーザーのニーズと検索結果にギャップが生じてしまい、最終的にはGoogleの掲げている「ユーザーの利便性を第一に考える」という理念に背いてしまうことになりかねません。

モバイルファーストインデックスが自分のサイトに適用されているかを確認するには主に2つの方法があります。

モバイルファーストインデックスが適用された場合、Google Search Consoleで以下のようなメッセージが届きます

「Mobile-first indexing enabled for ***」(***にはサイトが入ります)

このメッセージが届いていれば、モバイルファーストインデックスが適用されているということになります。

Search Consoleの「URL検査」ツールから任意のURLを入力すると、どのユーザーエージェントでクロールされているかを確認できます。「スマートフォン用 Googlebot」となっていれば、モバイルファーストインデックスが適用されています。

適用されていない場合は、「パソコン用 Googlebot」と表示されます。

[設定]→[クロールの統計情報]から、過去90日間のクロール状況を確認できます。「Googlebot タイプ別」の項目からどのユーザーエージェントを使用しているか確認可能です。

※注意点:モバイルファーストインデックスの対象外サイト

技術的な制約や特定の理由で適用が難しいサイトについては、デスクトップ版を基準としたインデックスが引き続き使用される可能性があります。

では、具体的にどのようなサイトが影響を受けるのでしょうか?結論、ここ数年で制作されたサイトなら特に気にする必要はありませんので、読み飛ばして問題ありません。

サイトが古く以下に当てはまれば、適切に対応をすることをおすすめします。

例えば主なコンテンツや構造化マークアップが大きく異なっているような場合や、レスポンシブデザインでもPCページとスマホページで表示されるコンテンツに大きく差がある場合、変更を検討しましょう。

対応する際は、パソコン版サイトにあるコンテンツをスマホ版サイトにも表示させるようにします。

PCページしか存在しない場合は、引き続きPCページのコンテンツが評価されます。ただし、その際もスマホユーザにとって見やすい・使いやすいか、という視点が欠かせないため、できればスマホページも用意すると良いでしょう。

モバイルファーストインデックスが導入されて以降、「モバイルフレンドリー」なWebサイトであることがSEO上でも重要視されています。

モバイルフレンドリーとは、その名の通り、スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスにおけるWebサイトの表示・操作が最適化されている状態のことです。例えばですが、PC版のページがそのままスマートフォンの画面に表示されると、文字が小さすぎたり、重くて読み込み速度が遅くなったりして、モバイルユーザーにとってストレスフルなものとなります。

モバイルフレンドリーであるかを評価するための定量的な指標として、PageSpeed Insightsスコアがあるのですが、詳しくは以下の記事で解説しているので参考にしてみてください。

モバイルユーザーのユーザーエクスペリエンスを向上させるためには、モバイル向けのサイトページの構築が欠かせません。

PCサイトをそのままモバイルに表示させると、文字が小さかったりリンクが押しにくかったりと、ユーザーにとって非常に操作性の悪いものになってしまいます。

ユーザーの早期離脱につながってしまうため、モバイルサイト用のページを作成したりレスポンシブデザインを採用したりして、MFIに対応したサイトを構築しましょう。

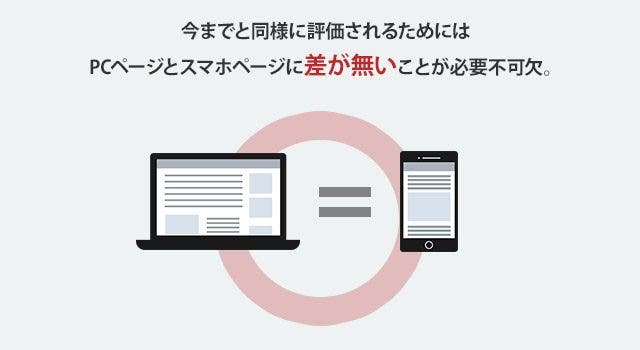

PCサイトとモバイルサイトにあるコンテンツの情報量は、同じ量にするのがおすすめです。

特にPCサイトに主要なコンテンツを掲載して、モバイルサイトに掲載していない場合、ユーザーがPCサイトとモバイルサイトを行ったり来たりすることになってしまいます。

また、PCサイトとモバイルサイトの情報量を整えると、Googleからの適正な評価にもつながります。Googleのクローラーが巡回して行うサイトのインデックス登録は、モバイルサイトから行われるためです。PCサイトにだけ情報を記載していると、SEOで評価されないおそれがあります。

最適なユーザーエクスペリエンスの提供とGoogleからの適正な評価を得るためにも、PCサイトに記載している情報は、モバイルサイトにも同じように記載しておきましょう。

モバイルサイトでも構造化データをマークアップすることは重要です。構造化データのマークアップとは、サイト構築しているHTMLに専用のコードを付け加えて、Googleにわかりやすく認識してもらう方法です。

構造化データをマークアップすると、Googleのクローラーが自社サイトの構造を認識しやすくなります。その結果、インデックス登録が進みやすくなるのです。

インデックス登録が進むと、検索しているユーザーに対して、Googleが適切な検索結果を表示できるようになります。

モバイルサイトを構築した際は、モバイルサイトの構造化データもマークアップしましょう。

念のため、Googleのクローラーが、モバイルサイトを巡回できる設定になっているかも確認しましょう。PCサイトとモバイルサイトで、noindexやnofollowなどの異なるrobotsメタタグを使用していると、MFIにおいてページのクロールやインデックス登録に失敗することがあります。

モバイルサイトとPCサイトで同じrobotsメタタグを使用して、クローラーが巡回できるようにしておきましょう。

モバイルファーストインデックス(MFI)に対応するにあたって注意しなければならないことは何でしょうか?注意事項を正しく対策していない場合は大幅に順位を落としかねないため確認していきましょう。

モバイルファーストインデックス(MFI)に関する注意点は以下の通りです。

PC向けページとモバイル向けページを別々のURLで運用している場合は、アノテーションの設定が必要です。

アノテーションとは、別々のURLで生成されたコンテンツを同一のものであるとクローラーに伝えるためのものです。それぞれのページhead内にcanonical、alternateタグを設置して対応します。アノテーションの設定例は以下の通りです。

PC向けページのURL:https://sample.com/

PC向けページのhead内に設置するタグ:

|

1 |

<link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" href="https://sampl.com/sp/" /> |

モバイル向けページのURL:https://sample.com/sp/

モバイル向けページのhead内に設置するタグ:

|

1 |

<link rel="canonical" href="https://sample.com/" /> |

上記のように、PC向けページには対応するモバイル向けページのURLを含めたalternateタグを、モバイル向けページにはPC向けページのURLを含めたcanonicalタグを設置してください。

これらのタグをトップページだけでなく、PC向けページに対応するモバイル向けページ全て(ページ毎それぞれ別のURLにする)に設定しましょう。

また、ページネーションが存在するコンテンツがある場合は、PC向けページとモバイル向けページとでページ数が異なる場合があります。その際は、両方のデバイスのページ数を統一させて、アノテーションタグの設置をしましょう。

やむを得ない理由でどうしてもページ数を統一させることができない場合は、1ページ目のみアノテーションの設定を行う、または無理に設定しないことをお勧めします。

モバイルファーストインデックス(MFI)が導入されることで、モバイル向けページのコンテンツ内容が評価基準となります。そのため、当然PC向けページにしか存在しないコンテンツは評価対象には含まれません。

PC向けページで評価を受けていると思われるコンテンツは、モバイル向けページにも必ず追加しましょう。また、画像の評価基準も変わるため、モバイル向けページのaltにもテキストを記述することを忘れてはいけません。

コンテンツを統一させる作業は、別URLでデバイスを切り分けている場合だけでなく、動的にURLを切り分ける(ダイナミックURL)場合も対象となります。必要なコンテンツがモバイル向けページに存在しているか、今一度確認してください。

多くの場合、被リンクはPCのURLに当たっていると思います。MFIの導入により、モバイル向けページに被リンクが当たっていないといけないのかどうか心配になると思いますが、アノテーションの設定がされていれば問題ありません。ですので、被リンクをモバイルのURLに集めるように別途施策を講じる必要はありません。

別言語の設定をhreflangで行っている場合は、モバイル向けページにもPC同様にhreflangの設定を行いましょう。実装例は以下の通りです。

PC向けページ(日本語版、英語版)

|

1 |

<link rel="alternate" href="http://ja.sample.com/" hreflang="ja" /> <link rel="alternate" href="http://en.sample.com/" hreflang="en" /> |

モバイル向けページ(日本語版、英語版)

|

1 |

<link rel="alternate" href="http://ja.sample.com/sp/" hreflang="ja" /> <link rel="alternate" href="http://en.sample.com/sp/" hreflang="en" /> |

こちらもトップページだけでなく、サイト全体のそれぞれのページに合わせたURLで設定してください。ただし、上記の設定方法は現時点で決まっているもので(2021年5月7日現在)更に変更が加えられる可能性がありますのでご注意ください。新たに公式の発表が出ていないかどうか、定期的に確認しましょう。

前述した注意点を理解し、適切な対策をすればMFI導入により大きく順位を落とすことはありません。しかし、アノテーションの設定が間違っていたり、必要なコンテンツが存在していなかった場合は、影響を受けるリスクがあります。

そこで、それらの問題を解消可能なのがレスポンシブデザインで構成されたWebサイトです。

レスポンシブデザインは、PCとモバイルとでURLを切り分けず、コンテンツも統一されています。モバイルファーストインデックス導入のリスクを考える必要が無くなるため、レスポンシブデザインでの運用をGoogleが正式に推奨しています。

ただし、モバイルファーストインデックス導入後にレスポンシブデザインに変更することは非推奨なので、変更を考えている方は導入前に完了させましょう。

結論から言うと、言葉は似ていますが全く違うものです。

モバイルファーストインデックスは「モバイルページをインデックスしますよ!」というものです。言い換えれば、「モバイルページを評価の対象にしますよ!」ということです。

技術的には、従来、パソコン用Googlebotがクロールしたページをインデックスしていたところから、スマートフォンGooglebotがクロールしたページをインデックスするようになります。

つまり、モバイルファーストインデックスは「クロールとインデックス」に関することです。「評価の対象」にするだけであって、直接的に「検索順位を決めるアルゴリズム」ではありません。

モバイルフレンドリーはページがスマホ対応しているかどうかを評価する「検索アルゴリズム」です。

つまり、モバイルフレンドリーは検索順位を決定する「サービング」に関することです。

▼モバイルフレンドリーに関して知りたい方は以下の記事も参考にしてみて下さい。

先ほど述べた通り、モバイルファーストインデックスは「クロールとインデックス」に関することなので、モバイルファーストインデックスに完全移行したからと言って、検索順位が上がったり下がったりすることはありません。

ただ、モバイルフレンドリーなサイトになっているかどうかはモバイル向けの検索順位を決める要因の一つなので、モバイル対応できていないサイトはすでにモバイル検索での順位が下がっている可能性はあります。

結論から言うと「そんなことはない」です。

もちろん先ほど述べた通りGoogleはレスポンシブデザインを推奨しています。

しかし、Googleはモバイル対応のサイトとして、レスポンシブウェブデザインのサイトを含め計3つの構成をサポートしています。

①レスポンシブデザイン

②動的な配信(URLはPC・モバイル共通だが、アクセスした際のデバイスによって別々のソースを出し分ける)

③別々のURL(デバイスごとによって、それぞれ異なるURLとページを用意する)

③の「別々のURL」を準備する方法は、設定が複雑なため構成ミスが起こりやすいためSEO的にもマイナスしかないので推奨は出来ません。

Googleが公式に発表している、モバイル ファースト インデックス登録に関するおすすめの方法も是非参考にしてください。

2021年4月時点、既にGoogleが発表していたモバイルファーストインデックス(MFI)への強制移行期限は過ぎています。

まだモバイル向けページに対応出来ていないサイトはレスポンシブウェブデザインに変更することをお勧めします。どうしても変更ができない場合は、注意点でお話した内容を実行すれば、順位に大きな影響を与えることはないでしょう。

モバイルファーストインデックス(MFI)導入による影響がどのようなものなのかを理解し、適切な対策を講じてください。

▼以下の記事も参考にしてみて下さい。

その他のGoogle検索アルゴリズムアップデートについてはこちらを御覧ください。

SEOをもっと学びたい方はこちらもチェック:SEO対策の全てを紹介!

SEOの内部対策についてはこちらもチェック:SEO内部対策を徹底解説!