SEOとは?SEO対策で上位表示するための具体施策と事例を解説

SEO対策

最終更新日:2025.07.03

オウンドメディアやキュレーションメディアの台頭により、様々なところで「Webライティング」という言葉が聞かれるようになりました。Webライティングとは、Web上で記事コンテンツを読者に届けるために適している書き方を指します。同じライティングと言っても、紙媒体のライティングとは異なる部分が多いのが特徴です。

この記事では、これからWebライティングに挑戦したいと思っている方々に向けて、書き方や注意点について紹介していきます。

編集部注:この記事は、2018年8月に公開された記事を加筆・修正したものです。

Webライティングとは、自分が書いたコンテンツを、読者が求めている情報が得やすい構成・文章にするための方法です。

ユーザーがデバイスを通しても読みやすい記事を書くには、記事の流れが理解しやすく、読者が必要な情報だけを選択できるようにするために、見出しを作る、項目ごとに結論から述べるなどの工夫が必要です。最近では、スマホでの見え方を気にして書くこともWebライティングの位置付けになってきています。

SEOライティングとは、Webライティングの中に含まれる、検索エンジンで上位表示させることを目的としたライティング手法のことです。基本的にはSEOの知識を持ったうえで、記事のライティングをすることを指します。

SEOライティングは特殊なライティング手法のようにみえます。しかし、SEOライティングで最も重要なのは、ユーザーファーストなブログ・記事が書けているかどうかです。

SEOライティングについてより詳しく知りたいという方は、以下の記事もご覧ください。

Web上に記事コンテンツを出す際は、一般的なライティングではなく、Webライティングを意識する必要があります。Web向けにライティングを行うことはSEOだけでなく、いかにスマートフォンやPCで見る人が見やすい設計になっているかどうかが非常に重要です。

自由にライティングをしてしまうと、検索ユーザーやSNSから訪問した読者がすぐに離脱する可能性が高くなります。見出しを一切設定しないと記事の流れが把握しづらくなり、欲しい情報が得られず離脱してしまうことがあります。また、自由に文章を書いてしまうと読者は要点を掴めず、内容を理解できないまま離脱してしまいます。

紙媒体と異なりWebではすぐに離脱されやすいため、いかに読者の読了率を高めるかを考慮してWebライティングを行うのが大切です。

近年、生成AIを用いたツールが多くリリースされています。その中でも生成AIの進化はめざましく、ChatGPTやSEARCH WRITEなどのツールでは文章も作成することができます。そのような状況の中、「Webライティングは、今後AIがやることになるのでは?」「Webライティングには人間の手は必要ないんじゃない?」と不安に思う方も少なくないですよね。

しかし、生成AIが浸透するほど、逆にWebライティングができる人の価値は上がると考えられます。なぜなら生成AIはその性質上、専門的な記事やオリジナリティを持った記事や、人の心を動かすような記事を書くことが非常に難しいからです。

ちなみに、SEOにおいてもコンテンツの専門性やオリジナリティは重要視されており、生成AIが作ったような価値の低い文章は低品質コンテンツとみなされ上位表示されない可能性が高いです。

また、Googleウェブ検索のスパムに関するポリシーでは、「生成AIのみで付加価値のないコンテンツを大量に生成することは、スパムポリシーに反するとされています。

- 生成 AI ツールまたはその他の同様のツールを使用して、ユーザーにとっての価値を付加することなく大量のページを生成すること

- フィード、検索結果、その他のコンテンツをスクレイピングして、ユーザーにとってほとんど価値がない大量のページを生成すること(類義語生成、翻訳、その他の難読化手法などを使用)

- 複数のウェブページからのコンテンツを、価値を加えることなくつなぎ合わせたり組み合わせたりすること

- コンテンツを大量生成したことを隠す目的で複数のサイトを作成すること

- 検索キーワードは含んでいるものの、閲覧者にとってほとんどまたはまったく意味がないコンテンツのページを大量に作成すること

生成AIを使用して記事を執筆する際は、生成AIが作った文章は参考にする程度にとどめ、専門性やオリジナリティを担保した記事作成を心がけましょう。

Web媒体と紙媒体では読者の目的や、行動が異なります。

紙媒体では、「様々な情報を取り入れたい」「じっくり理解していきながら読みたい」という目的で読む方が多いので、より多くの情報や知識を盛り込むことや、全体観を書きつつ、流れを整理しながら最終的な結論に至る書き方でも読者は離脱しにくい傾向にあります。

一方、Web媒体では「知りたい情報だけすぐに欲しい」「流し読みで要点だけ掴みたい」という目的で読む方が多いので、得たい情報をわかりやすく、結論から書いていく必要があります。また、知りたい情報以外にも読み続けたいと思ってもらえるような書き方をしないと、すぐに読者は離脱してしまいます。

Webライティングにおける記事の種類は、主に4種類あります。その種別ごとの特徴やポイントをご紹介します。

コラム記事は「情報に加え、自分の体験、経験、意見を含めた記事」の事を指します。

例えば、「スポーツ」についての記事を書くときに、そのスポーツのルールや、歴史などの説明だけでなく、実際に自分がそのスポーツを行ったときの感想や、楽しさ、苦しさ、醍醐味などを含めて書いた記事になります。

自身の経験を踏まえて書くことにより、読者の共感や賛同を得られるのがコラム記事のメリットです。なので、情報の羅列にならず、しっかりと自身の経験談や、意見を盛り込んでいきましょう。

情報記事は「特定のテーマに対しての事実や仮説などの情報をまとめる記事」のことを指します。

「スポーツの種類」というテーマが仮にあるとします。この場合、本や、ネットなど様々な場所からいろいろなスポーツの種類を探し、それをまとめて一つの記事にするのが情報記事です。スポーツって世の中にはどんなものがあるんだろう?と気になっている読者に対して、しっかりと網羅的にスポーツの種類を届けることが大切です。

情報記事はコラム記事と違って筆者の意見は重要ではなく、正確な情報を読者に届けるという事が大事になってきます。したがって、一つの本やサイトを参考にするのではなく、様々なものから総合的に取捨選択をして間違いのない記事を書くことが大切です。

まとめ記事は「様々なランキングや比較をしていく記事」の事を指します。

例えば、「モテるスポーツランキング」などといったあるテーマで優劣をつけたり、比較をしたりする記事になります。ランキングなどは季節や時代によって変動することも多いので、常に新しい情報を読者に届けることが大切です。

しかし、似たような内容も多く見受けられるのがまとめ記事です。自分なりの角度・視点で情報を届けていくことも大切です。

商品紹介記事は「商品やサービスの紹介、それを実際に利用した感想を含めて書いた記事」の事を指します。

紹介する商品やサービスについてしっかりと理解し、その上で利用してみることが大切です。実際に利用することで利用者目線で記事を書けますし、その商品への理解が深まります。

実際に書く際には、要点をしっかり押さえて、その商品を手に取りたくなるような文章にしていく必要があります。ただ機能を説明するだけでなく、その機能を使うことによって読者はどんなメリットがあるのか?利用することで今の生活の何が便利になるのか?というところをイメージさせてあげることが大事です。

間違った情報を書いてしまうと、企業イメージに傷をつけたりクレームに発展してしまったりする可能性があるので、注意しましょう。

Webライティングでは、Web上の特性から、特定の文章の型と親和性が高いとされています。

ここではWebライティングでよく用いられる、SDS法・PREP法の2つの方法について紹介しておきます。

SDS法:スピードと結論の納得感を重視したい

PREP法:ストーリーを重視したい

この二つはライティングの方向性が少し変わりますので、解説をします。

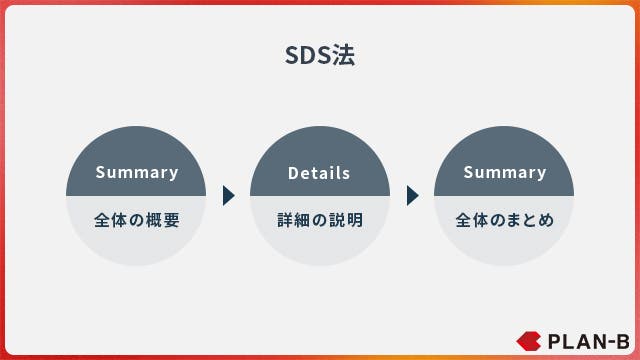

SDSは以下の略です。

簡単にいうと、同じ内容を3回に分けて細かく説明する方法です。

つまりSDS法は、だらだら喋るのではなく結論を素早く伝える時に有効な手法となっており、Webメディアの中でもニュース記事など、簡潔に情報を伝えたい場合に親和性が高い方法です。

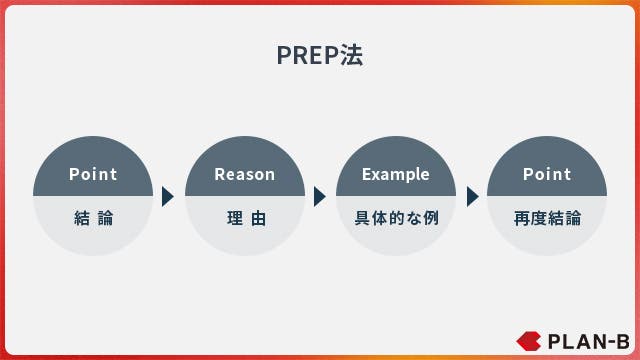

PREPは現在多くのWebメディアで用いられている文章の型です。

PREP法の場合は、途中に具体例を挟むことから、話をじっくりと説明したい時に向いています。Webメディアでは、PREP法を用いたライティングが使われる傾向があります。SEO記事などユーザーのニーズが明確な場合は、PREP法が適切です。

PREP法の場合は最初に結論が来るので、ユーザーの疑問を早く解決し、深堀の説明も読んでもらいやすくなるという利点があります。

Webライティングを行う手順は以下の通りです。

準備をしっかり行うことで、精度の高いWebライティングを行うことが可能です。

記事を書く前にペルソナを決めることで、ライターの主観を排除することができ、読者のインサイトにより深く刺さる記事を書くことができます。

以下のポイントに合わせて細かくペルソナを設計し、想定している読者が求めている情報を整理しましょう。

本記事を書く際のペルソナ設計を例に挙げて説明します。

本記事のペルソナは、「Webライティングを始めて3か月くらいが経ったけど、知識もあまりなく、Webライティングの基本から実際の記事の書き方まで知りたい」という人です。

上記の内容を決めたら、ペルソナが「興味深く読み進められるのか?」を基準に記事を書いていきます。

記事をいきなり書き始めるのでなく、最初に構成を作りましょう。

構成を作ることで、情報を誰にどれくらいどこまで伝えるのかがまとめられ、スムーズに記事を執筆できます。構成案がまとまっていないと、結論がずれやすく、SEO的にも評価の低い記事が出来上がる可能性が高くなります。

記事構成の例)「SEO対策 進め方」を対策キーワードとした場合

h2:SEOとは?:100文字程度で簡単に説明

h2:SEO対策の進め方:SEO対策は大きく分けて内部施策、外部施策、コンテンツSEOの3軸あることを説明

H3:内部施策とは:内部施策とは何か、どんな施策があるのかを具体的に説明

H3:外部施策とは:外部施策とは何か、どんな施策があるのかを具体的に説明

H3:コンテンツSEOとは:コンテンツSEOとは何か、コンテンツの作成方法を説明

h2:SEO対策を進める上での注意点

.

.

.

また、記事を書く際には自分の知識だけに頼らず、事前に情報の整理と収集を行うことが大切です。

記事の構成案の作り方についてより詳しく知りたいという方は、以下の記事もご覧ください。

構成がまとまったら、いよいよ記事を書き始めます。

記事を書く際には、決まった時間をとって一気に記事を書くのがおすすめです。ライティングを隙間時間でやると、書くべきことが抜けてしまったり、そのまま忘れてしまったりすることがあります。また、執筆時間が細切れだったために「文章の始めと結末で全く違ったことを言っている」ということも起きてしまいます。

Webライティングでは、特に見出しと本文に齟齬がある場合、離脱される可能性が高くなります。見出しと本文はしっかり繋がっているか、よく確認するようにしましょう。

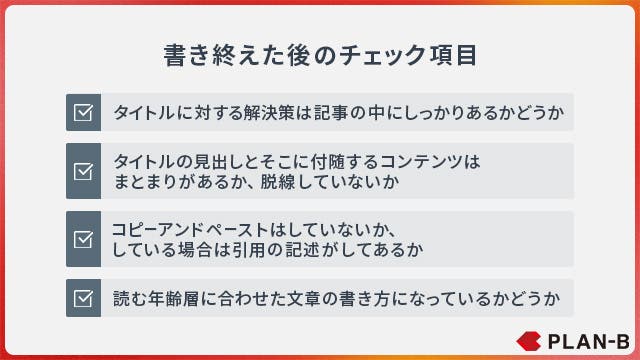

記事を書き終えたら、納品前に誤字脱字のチェックと、この記事で何を伝えたかったのかを確認する推敲作業に入ります。

上記は最低でもチェックするようにしましょう。そして、最初に設定したペルソナが欲している情報になっているか?興味深いような記事が書けているか?についても合わせて見直していきましょう。

また、自分だけでなく第三者にも記事推敲をしてもらうとより記事の質が高まります。

記事チェックについてより詳しく知りたい方は、ぜひこちらの記事もご覧ください。

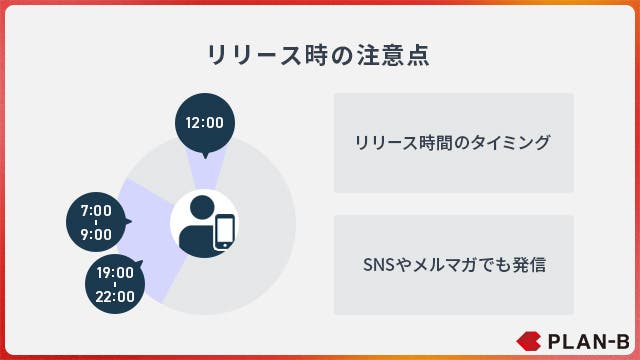

記事チェックが終わったら実際に記事をリリースしましょう。

記事をリリースするタイミングとして、読んで欲しいユーザー層がSNSなどを見ている時間帯を選択するのがおすすめです。大まかに分けると、早朝・お昼・夜の3つの時間帯に、スマホやパソコンがよく見られていると言われています。

記事の内容によって「ランチ時に見て欲しいのか」「帰る前にサクッと読んで欲しいのか」を判断してリリース時間を決めましょう。

弊社では、昼休みが終わり仕事に集中して一息つく15時ごろにメルマガコンテンツの配信を行い、開封率が向上したケースもあります。試しに15時に記事の配信もしてみるといいかもしれません。

また、リリース後はSNSやメルマガでの発信も忘れないように行うのが大切です。

実際にWebライティングを行う上では、メディアによって様々なルールが決められています。

今回はWebライティング全般に言える、注意すべきポイントについて説明します。読者目線でのポイントと、Google目線でのポイントに大きく分けて説明していきます。

Webライティングを行う上で一番大切なのが「読者目線」です。

読者にとってわかりやすい構成や文章、そして図や画像などを用いてより伝わりやすくしていくことが求められます。分かりにくい文章や文字の羅列など、読者目線が足りていない記事からは、すぐに離脱してしまうユーザーが多いです。

読者からみて、興味深く最後まで読みたいと思える記事を作るポイントを解説します。

Webライティングでは「結論ファースト」が重要です。

Webサイトを回遊する読者は、必要な情報だけを得たいという目的を持っている人が多く、要点を簡潔に伝えることが大切です。そのためまわりくどい文章ではなく、簡潔に結論から先に伝えることを心がけましょう。

結論ファーストと同じくらい重要なのが、論理が飛躍しないことです。

記事を書いているとありがちなのが、読者のわからない前提を省いてしまうことです。「これは知っているだろう」という隠れた前提が筆者の中にあると、論理の飛躍が生まれ、読者が理解しづらい文章になってしまいます。

もう一つは根拠が不明瞭なことです。筆者にとってはわかることも、読者からしたら「なんでそうなるの?」と疑問が生まれてしまうこともあります。そうなると、読者が納得できず記事への信頼も失われてしまうので、気をつけて書きましょう。

自分では気づけないこともあるので、第三者の客観的な目線で確認してもらうのが大切です。

記事を文字だけで埋め尽くすと、とても読みづらい文章になってしまうため、画像や動画を入れることを心がけましょう。特に最近では、文字だけでなく画像や動画が織り交ぜられた記事がユーザーから好まれる傾向が高く、記事における画像や動画の重要性は日々高まっています。

画像については、文章の内容がわかりづらい場合デザイナーに依頼して図解を作ってもらうこともあるので、デザイナーへの依頼に慣れておくのもライターとしては大事です。

SEOでもユニーク画像への評価は確実に上がってきていますので、文章だけで解決するのではなく、見栄えも含めた調整を忘れないようにしてください。

伝えたい部分や大事な部分は箇条書きや図表などを用いて分かりやすくしていきましょう。

文章で伝えると冗長になってしまう部分は、箇条書きでまとめたり表にしたりして整理すると、より伝わりやすい記事になります。読者は長ったらしい文章よりも一目でわかる記事を好む傾向にあり、読了率が上がりやすくなります。

文章は、何行も連続して続くと読みづらくなってしまう傾向があります。ほとんどのユーザーがスマートフォンを通してインターネットを閲覧しているため、改行がないと文字だらけのページが画面一面に出てしまうことがあります。

メディアごとにやるべき対応は違いますが、例えば執筆時に一定のルールをつけることでこのような問題は解決することができます。

このようなルールを作っておくだけでも、新しいライターは改行を意識してコンテンツ制作を行ってくれます。

Webライティングは自分が書く側だけでなく、コンテンツのチェック側に回る場合もあるので、その時にチェック時間が短くなるようにルール作りを行うこともテクニックのひとつです。

文章は何行も続くと単調になってしまうと先ほど説明しました。その上で、改行が適度に行われていてもサイトのデザイン次第ではかなり読みづらい文章になってしまうことはよくある話です。

文章を以下のような形で装飾することで、メリハリがついて読みやすくなります。

このようにサイトごとにルールを作っておくことで、ただの文章の羅列ではなく、まとまりがある文章を作ることができます。

人には、視覚的に読みやすい文字数があります。Webサイトでは横書きであれば、40~80字程度が読みやすい文字数と言われています。

読者がストレスを感じずに情報を得られるようにするために、文字数にも気を付けていきましょう。冗長な文章は離脱の原因になりますので、読みやすい40~80字程度の文章を心掛けましょう。

40~80字程度が読みやすい文章と先程お伝えしましたが、その中に一つも句読点がないと読みづらくなってしまいます。句点、読点で区切りながら読者は読み進めますので、実際に声に出してみながらどこで句点・読点を付けるか考えていきましょう。

専門用語など難しい表現を使用してしまうと、読者が理解しづらい記事になってしまいます。

専門用語を使用するのであれば、注釈をつけて補足するなど読者が理解しやすくなる工夫が必要です。また、難しい漢字などもスムーズな理解を妨げる原因になってしまうので、注意が必要となります。

「~です。」「~です。」と同じ文末が何度も続かないように注意しましょう。毎回同じ文末の文章は、読者目線に立つととても違和感を感じます。

記事を推敲する際に、同じ文末が続きすぎていないか確認することが大切です。

上記でもお伝えしましたが、文章をチェックしていると「文末・文頭がおかしい」というケースが頻繁に発覚します。

これは筆者の癖である場合と、ライティングに慣れていない場合によく起こります。そのため、記事を書く前にルールを作っておくことで解決できるケースが多くあります。

例

上記はあくまで参考例ですが、伸びているメディアやオウンドメディアではこのようなルールがしっかり決まっています。決まっていないと、ライターごとに納品されるものが違い、チェック担当が忙殺されてしまうケースもよくある話です。メディアをこれから立ち上げようと思っている方は、事前にこのルール作りを時間をかけて必ず行いましょう。

特にライティング初心者の場合はルールを守るのは大変かと思いますが、Webライティングで良い成果を出すために必要な過程ですし、ルールを守ることで次第にWebライティングで必要なスキルも培われていきます。

トンマナとは「トーン&マナー」の略です。 サイトや広告を作る時に一貫性を持たせるという意味で使われている言葉です。調子と様式と言われているケースもありますが、Webライティングでは必ず使われる言葉なので覚えておいてください。

このトンマナを意識して記事を書かないと、サイトジャンルと全く違ったテイストの記事ができ上がってしまいます。

例えばお堅い法人メディアで、タメ口の文章が書かれていたら違和感を覚える人も多いのではないでしょうか。このように、メディアのトンマナが統一されていないと、メディア自体の信用性も低下させる恐れがあるため気をつけたい部分です。

ライティングをする際は、自分のメディアが他からどう見えるか、少し意識しておくようにしましょう。

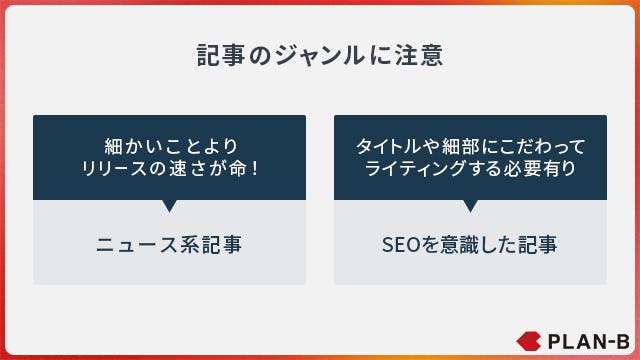

Webライティングを行う際には、記事のジャンルについても事前に確認してから行う必要があります。

例えば、ニュース系の記事であれば細かいことよりも情報の鮮度重視で急いでリリースすることが重要です。SEOを意識した記事であれば、「対策キーワード」を軸にし、タイトルから細部まで意識しながらコンテンツを書かないと上位表示は見込めません。SNSを意識した文章の場合も、ニュースやSEOとは違うアプローチの記事になるはずです。

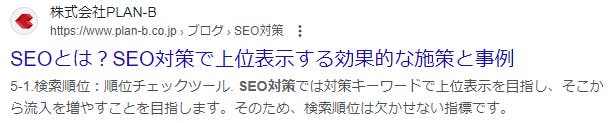

Webライティングでは、仮にSEOを意識していなかったとしても、Web上に記事が掲載されることから、検索結果での見え方も意識する必要があります。SEO記事でなくても、検索エンジン経由で記事を閲覧する可能性があるためです。

検索結果にどのように自分のサイトタイトルと説明が出るのか、意識するようにしましょう。

タイトルと説明は長ければ省略されます。そのため、自分がターゲットとしている人にどんな文章を読ませたいのか意識して、ライティングの設定などを行ってみてください。

Webライティングを行う上で、ユーザビリティに配慮した文章を書くことが重要です。ユーザビリティとは、ユーザーがWebサイトを利用する上で、ストレスを感じずにスムーズに目的を達成できることを指します。

以下のようなポイントを意識して作成することで、わかりやすい文章を作成できます。

Webライティングにおいて、タイトルは非常に重要な役割を果たします。タイトルが読者の求めているものに合っていれば、読者を記事に誘導することができます。

タイトルをつける際は、以下のようなポイントに着目してみてください。

ここまで読者目線でのWebライティングのポイントをお伝えしてきましたが、SEOで上位表示を目指す場合は「Google目線」も重要です。これを意識しないと、読者にとって読みやすい文章にしたけれど、Googleから評価されずに、読者のもとに有益な情報が届かないということも起きてしまいます。Google目線でのWebライティングのポイントも抑えて、読者にしっかり届く記事を書いていきましょう。

Google目線でのWebライティングのポイントを説明していきます。

Google目線で記事を作成することは、SEO対策にもつながります。SEO対策とは、ユーザーが検索したキーワードで上位表示するための施策です。

ユーザーに知りたいことがあるとき、ユーザーは「検索する」という行動をとります。ユーザーの知りたいことを満たしているコンテンツが上位に表示されるため、ユーザーがどのような意図をもって検索しているのか(=インテント)をとらえることは非常に重要です。

例えば「SEO」というキーワード一つとっても、「サイトの内部のタグ周り改善」という意味合いでのSEO対策や、コンテンツ内容でのSEO対策、あるいは外部被リンクといった意味でのSEOのように、読者は一つのキーワードに対してさまざまな意味合いの情報を求めているケースがあります。

一つのテーマに対して、情報が偏った内容のコンテンツになっていませんか?全体像や具体的な事例、関連する情報も一コンテンツ内で網羅するように心がけましょう。

たいていのことはインターネットで調べれば答えが出てくるほど情報量が膨大な現在、他のサイトと似たようなWebコンテンツを作っていても、読者にとって価値があるとは言えないでしょう。そのため、Webコンテンツには独自の要素を入れること=「独自性」が必要です。

独自性を持つための要素としては、取材で得た一次情報、自分自身の体験談、撮り下ろした写真素材やオリジナル動画、時勢にあわせた最新の情報などが挙げられます。その記事でしか手に入らない情報が多く含まれている場合、検索エンジンはその記事を検索結果の上位に表示させる傾向があります。

ユーザーにとって、そのコンテンツを閲覧することでしか得られない情報を盛り込むようにしましょう。

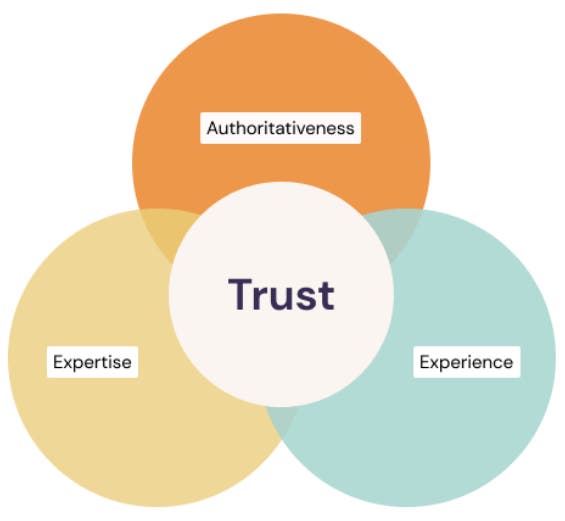

E-E-A-Tとは以下の4項目の頭文字から名付けられたもので、それぞれE:Experience(経験)、E:Expertise(専門性)、A:Authoritativeness(権威性)、T:Trust(信頼性)を指します。

Googleの検索品質評価ガイドラインにおいて、「ページ品質評価の最重要項目」と定義されており、近年SEO対策をするにあたって最も重要視するべき評価基準と言えます。長く経験以外の3項目で「E-A-T」と呼ばれていましたが、2022年12月16日のGoogle公式からの発表により、Experience(経験)が追加され「E-E-A-T(ダブルイーエーティとも読む)」となりました。これらの4要素を満たしていることが、Google目線でのWebライティングには求められます。

わかりやすくいうと、「自分だからこそ知っていること」を「読み手が理解できる言葉」で「本当のこと」を書くということです。

何か知りたいことがあるときに、あなたは誰からの情報なら信頼できますか?知りたかった内容の書いているブログがどこの誰かもわからない一般人が言っている内容だったら信じられますか?もしそのブログの情報の引用元が公共サイトや論文または書籍だったときは信じますよね。

そのコンテンツの情報の引用先がどのような記事なのか、信頼できるものなのかは、読者が本当に有益な情報を得られるかどうかに関係するため、Googleの評価に大きく関わります。常にこの情報は信頼できるものなのかという所を確認しながら、記事を作成しましょう。

また、信頼性の高さとして記事の鮮度も関わってきます。なぜなら、情報は常に新しいものへと変わっていくものであり、古い情報は現在のものとは変わってしまっている可能性が大いにあります。そのようなことがあるため、Googleは最新の情報、最新の記事を上位表示する傾向にあります。

Webライティングに限った話ではありませんが、他サイトのコンテンツからのコピーや権利侵害は絶対にやらないようにしましょう。近年、キュレーションメディアが出始めてから、権利侵害によるメディア閉鎖はたくさんのところで話題になっています。

記事の網羅性を担保するにあたり、他サイトの記事を見ることがあると思いますが、Webライティング時にコピーは絶対にしてはいけません。Googleは重複コンテンツというものを嫌います。読者にとって同じ内容の記事が何個も上位表示されていては有益な情報を得にくくなってしまうので、Googleはコピーコンテンツの順位を下げる動きをします。

また、コピーコンテンツは権利侵害になったり、最悪の場合メディア閉鎖にも繋がってしまうので気をつけましょう。

重複コンテンツを避ける方法について書いているこちらの記事も参考にしてみてください。

記事を書く際に、他サイトの内容を補足として引用する場面があります。しかし、他サイトの文章を無断で利用することは著作権侵害になる可能性があります。著作権法上定められたルールに従っている場合には、著作権者の許可を得ずに自分の記事を作成する際に引用することができます。

文化庁によれば以下のとおりです。

他人の主張や資料等を「引用」する場合の例外です。

【条件】

1 すでに公表されている著作物であること

2 「公正な慣行」に合致すること(例えば,引用を行う「必然性」があることや,言語の著作物についてはカギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること。)

3 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること(例えば,引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であることや,引用される分量が必要最小限度の範囲内であること)

4 「出所の明示」が必要(複製以外はその慣行があるとき)引用:著作権テキスト

上記のルールを守り、読者が理解しやすくなるような補足情報を書きましょう。

Webライティングを行う際には、マーケティングの目的に合わせて書くことが重要です。マーケティング目的に合わせて書くことで、より効果的なライティングを行うことができます。

例えば、「自社の商品を販売したい」や「顧客満足度を高めたい」などの目的があるでしょう。読者が記事を読み進める中で、自社の求める目的に近付いていくようなライティングを行うことが大切です。そうすることで、記事を読み進める想定読者が絞られていき、自社の目的を叶えやすくなります。

Webライティングは、数をこなすほど慣れてきていい文章を書けるようになります。もし、これから力をつけていきたいと思っている方は、自分で記事を毎日書いてみるのも良いでしょう。

読者目線とGoogle目線両方を意識して、Webライティングを行ってみて下さい。みなさんのWebライティングがうまくいくように応援しています。

■株式会社PLAN-Bについて

SEO対策やインターネット広告運用などデジタルマーケティング全般を支援しています。マーケティングパートナーとして、お客様の課題や目標に合わせた最適な施策をご提案し、「ビジネスの拡大」に貢献します。

■SEOサービスについて

①SEOコンサルティング

SEO事業歴18年以上、SEOコンサルティングサービス継続率95.3%※の実績に基づき、単なるSEO会社ではなく、SEOに強いマーケティングカンパニーとして、お客様の事業貢献に向き合います。

②SEOツール「SEARCH WRITE」

「SEARCH WRITE」は、知識を問わず使いやすいSEOツールです。SEOで必要な分析から施策実行・成果振り返りまでが簡単に行える設計になっています。

■その他

関連するサービスとしてWebサイト制作や記事制作、CROコンサルティング(CV改善サービス)なども承っております。また、当メディア「PINTO!」では、SEO最新情報やSEO専門家コラムも発信中。ぜひ、SEO情報の収集にお役立てください。

※弊社「SEOコンサルティングサービス」を1ヶ月を超える契約期間でご契約のお客様が対象

※集計期間(2024/01~2024/12)中に月額最大金額を20万円以上でご契約のお客様(当社お客様の87%は月額最大金額が20万円以上)が対象