SEOとは?SEO対策で上位表示するための具体施策と事例を解説

SEO対策

最終更新日:2025.07.03

更新日:2025.01.27

SEOに携わる方であれば、定期的に被リンクの状況を確認することは必要不可欠です。被リンクを確認してみると以前よりも増加がみられ、調査してみると関連性のないサイトや海外サイトから大量の被リンクが貼られていて、不安になっている方も多いと思います。

このような悪質な被リンクを「スパムリンク」といい、放置しておくとページの評価や検索順位に影響が出る可能性があるため、なるべく早急に対策を行いサイトの品質を保つことが重要です。

そこで本記事では、スパムリンクを対処したい方に向けて、Googleサーチコンソールを使った確認方法や対処方法を画像とともに解説します。Googleサーチコンソールと併せて使用すると、より作業を効率化できる被リンクチェックツールや、スパムリンクをより正しく理解したい方にスパムリンクの概要やGoogleの動向についても紹介しています。

スパムリンクの知識や対処まで、深く理解したいと考えているSEO担当者はぜひ参考にしてください。

メディアサイトのページ評価や順位に影響を与えるスパムリンクはどのようなものなのでしょうか。スパムリンクの概要や定義、最近のGoogleの動向について解説していきます。

スパムリンクとは「リンクのみを集められたページ」「コピーしたコンテンツ」といった、テーマ性や内容が希薄な外部のコンテンツに自社メディアのリンクを貼られることをいいます。もっと簡単にいうと「Googleのガイドラインに抵触したWebサイトからのリンク」がスパムリンクとなります。

大量に貼られたスパムリンクを放置していると、自社サイトのページ評価が下がるリスクと、下がった場合は検索順位が上がりにくくなるリスクがあります。また、最悪の場合Googleからのペナルティによる検索結果からの削除(インデックス削除)の可能性もあります。

スパムリンクは、ユーザーからの支持を受け、SEO対策に成功してアクセスを集めているサイトが狙われやすい傾向にあるため、スパムリンクが増えていないかを定期的にGoogleサーチコンソールや被リンクチェッカーといったツールを用いてチェックし、リンク削除や否認といった対策を行いましょう。

運営期間が短く、アクセスも少ない小規模なサイトは狙われにくい傾向にありますが、検索結果からの信頼を高く受けていない分、スパムリンクの被害を受けたときのダメージは甚大です。運営期間やサイトの規模に関係なく、被リンクの状況は定期的に確認を行い、必要に応じて対処するようにしましょう。

スパムリンクは、ポリシー違反や内容が希薄な低品質のサイトに貼られたリンクのことをいいます。具体的な行動や手法はGoogleが公開している「Google検索の基本事項|Googleウェブ検索のスパムに関するポリシー」に、以下のように提示されています。

スパムリンクとよく混同される用語に「リンクスパム」があります。違いは以下の通りです。

分かりやすくいうとスパムリンクは迷惑行為、リンクスパムは自作自演による不正行為です。スパムリンクは悪意がない場合もありますが、自社サイトに関連のないリンクや、海外サイトなど明らかに悪意あるサイトからのリンクの場合は対処しましょう。

スパムリンクの対策として、2021年7月にGoogleがリンクに関するアルゴリズムとして実施した「リンクスパムアップデート」があり、直近では2022年12月14日にも実施されています。内容を簡単に説明すると、検索順位を操作する目的で、意図的にリンクを設置していないかを監視するためのアップデートです。

今まではスパムリンクであっても一定のSEO効果が得られたため、様々な方法でリンクを送る管理者が多くいました。しかし、このアップデートにより、意図的かつ不自然に設置されたリンクや悪質なスパムリンクは評価が無効化されるようになりました。

また、日本だけでなく複数の言語に対して実施されているため、今後スパムリンクにより検索順位が操作されることも減っていくことでしょう。実際、スパムリンクが原因で検索順位が操作されることは、弊社で対策しているサイトの傾向から見ても減少傾向にあります。

Googleのアップデートにより悪質なスパムリンクは評価が無効化されるといっても、放置していると手動の対策が入る可能性も0%とは言えないため、スパムリンクの確認は定期的に行うことを推奨します。まず、Googleが提供する無料ツール「Googleサーチコンソール」を使った確認方法を紹介していきます。

確認方法は下記の手順です。

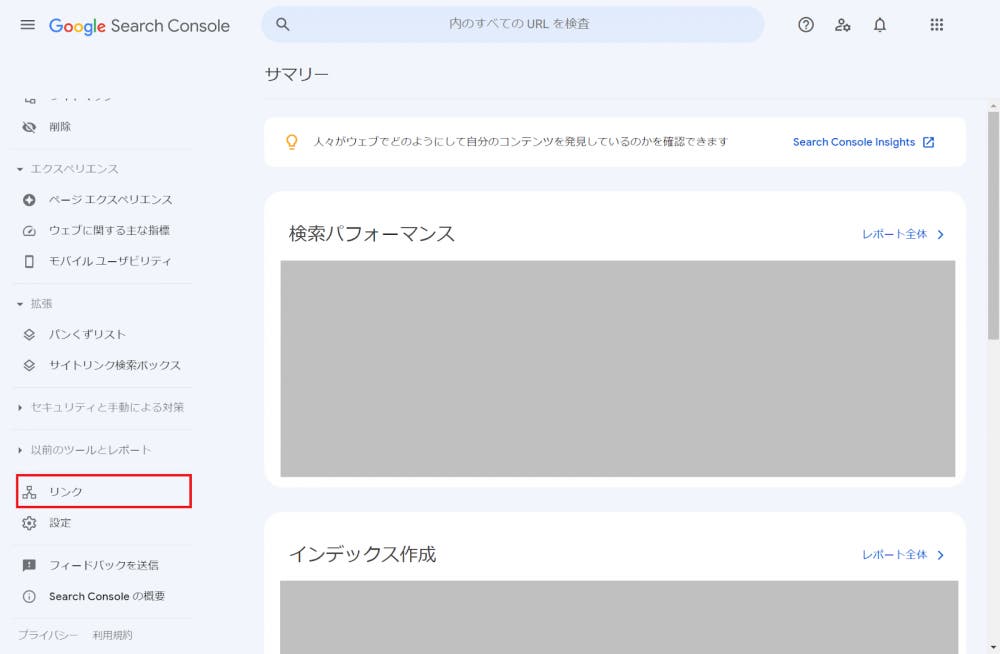

まずはGoogleサーチコンソールにログインしましょう。ログイン後、画面左側のメニューから「リンク」をクリックします。

左メニューの「リンク」をクリックすると上記画面が表示されます。左側の列には「外部リンク」、右側の列には「内部リンク」が表示されていて、各リンクの情報を確認することが可能です。

さらに外部リンクは3つのメニューにわかれています。

今回は中段にある「上位のリンク元サイト」の”詳細”をクリックします。

「上位のリンク元サイト」の詳細を開くと、上記の画面が表示されます。

各項目は下記の通りです。

例を使って説明すると「サイト:plan-b.co.jp」「リンクしているページ:20」「ターゲットページ:10」の場合、plan-b.co.jpのサイトから自社のサイト10ページから20個のリンクが貼られていることを指します。

ドメインをクリックすると、ドメインごとにどのページがどのくらいの数貼られているかを詳細に確認することも可能です。

「上位のリンク元サイト」は被リンクが多い順に並んでいるため、上から順番に確認していき、知らないサイトやリンク数が異常に多いドメインがあれば調査しましょう。

オススメの被リンクチェックツールを無料と有料に分けて合計3つ紹介します。スパムリンクの確認はGoogleサーチコンソールでも問題なく行なえますが、併せて被リンクチェックツールを使用することをオススメします。

特に有料版の被リンクチェックツールは、スパムリンクだけでなく「自社の被リンク数や詳細」「競合他社の被リンク状況」なども確認することができます。自社の業務を効率化するだけでなく、競合サイトのコンテンツを参考に自社メディアの強化に役立てることができるので検討してみると良いでしょう。

まずは、有料で使える被リンクチェックツールを2つ紹介します。

(引用:Ahrefs)

「Ahrefs(エイチレフス)」は、60万人が導入する世界最大級のSEO分析ツールです。オウンドメディアを運用するSEO担当者の多くが利用しています。分析したいサイトのドメインやURLを入力すると、被リンクの数やドメインの価値、キーワードごとの検索ボリューム、上位表示の難易度、SNSシェア数など、SEOに重要なデータを可視化することができます。

ページの評価を下げる悪質な被リンクが追加された場合、すぐに通知されるので被リンクの確認や対処も迅速に行うことが可能です。また、ページのタイトルも確認できるため、海外サイトなどの不審なサイトも見つけやすい点も強みと言えるでしょう。

有料のツールではあるもののスパムリンクだけでなく、SEO全体の対策や強化をしたいという方は導入をオススメします。

(引用:MOZ)

「MOZ」は、Ahrefsに並ぶほど世界的にも有名な被リンクチェックツールです。他の被リンクチェックツールと同様に、被リンクの数やドメインランク、ページランクなどを数値化することが可能です。

特長は「Spam Score(スパムスコア)」で、被リンクの安全度を数値と色付きのグラフで可視化してくれることです。スパムスコアの高い順にURLが表示されるため、低品質なリンクかを一目で確認することができます。SEO全体の分析だけでなく、スパムリンクが増えて対処に時間を要している方は、MOZを検討してみると良いでしょう。

無料で使える被リンクチェックツールを1つ紹介します。

(引用:hanasakigani)

「hanasakigani」は、株式会社ディーボが提供している無料の被リンクチェックツールです。

サイトのURLを入力すると、被リンクの数と被リンク元のページタイトルやURL、危険度が確認できます。自社サイトだけでなく、競合サイトの被リンク状況も一括でチェック可能です。

有料の被リンクチェックツールよりは分析できるデータは少ないですが、その分シンプルで使いやすく知りたい情報を瞬時に把握できます。被リンクチェックツールを試しに使ってみたいという方は、hanasakiganiの使用をオススメします。

スパムリンクを見つけた場合の対処方法は、主に2つあるので紹介していきます。

スパムリンクの対処方法の1つ目は、サイト運営元または管理者にリンクの削除を直接依頼することです。至極真っ当な対処方法のように思えますが、実際は簡単ではありません。

まず海外サイトからのスパムリンクであれば、言語に通じてなければお問い合わせができません。また、悪質なサイトの場合は運営者情報を記載していないことがほとんどで、そもそも管理者の特定が不可能です。運良く管理者の特定に成功し、リンク削除の依頼が成功しても悪意をもって意図的にリンクを設置している場合は、こちらの要求に素直に応えてくれる可能性も低いといえます。

しかし、リンク先のサイトが健全な管理者であれば削除してくれる可能性はあるため、運営者情報を特定できた時の対処方法として覚えておくと良いでしょう。

スパムリンクの対処方法として安全かつ確実な方法が、Googleが提供する「サーチコンソール」を使ってリンクを否認することです。具体的な手順は下記のとおりです。

まずはサーチコンソールにログインします。そのあと、左記メニューから「リンク」をクリックすると外部リンクと内部リンクのページが表示されます。

ページ右上にある「外部リンクをエクスポート」をクリックして、被リンクが一覧となっているデータをダウンロードします。このときに「その他のサンプルリンク」と「最新のリンク」どちらを選択するかが表示されますが、「その他のサンプルリンク」を選択しましょう。

ダウンロード形式はGoogleスプレッドシート、Excel、CSVの3種類が選べますが、リンク否認の際はテキストファイル(.txt)にてアップロードするため、どの形式を選んでも問題ありません。

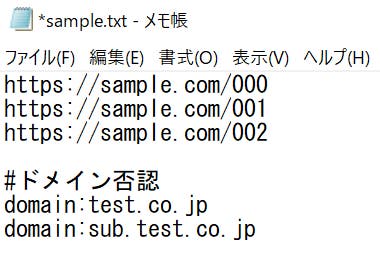

ダウンロードした被リンクのリストから、否認するリンクをテキストファイルにまとめていきます。テキストファイル(.txt)はメモ帳などで問題ありませんが、UTF-8形式になっていることを確認しましょう。

テキストファイルは下記のように作成していきます。

基本的には1行につき1つのドメインまたはURLを入力しましょう。ページごとに否認する場合はURLを、ドメイン単位で否認したい場合は「domain:」を記入した後ろにドメインを入力します。

サブドメイン単位で否認する場合もドメイン単位で否認するときの記述と同様です。「#」を入れることでコメントの入力も可能です。また、最大のファイルサイズは、空白行とコメントを含む100,000行及び2MBのため、それ以上になる場合は追加でテキストファイルを作成しましょう。

テキストファイルが完成したら、最後に否認すべきではないリンクが紛れていないかを入念に確認することも重要です。

テキストファイルの作成が完了したら、「サーチコンソールl 否認ツール」からファイルをアップロードします。

「プロパティの選択」から対象のサイトを選んだあと「否認リストをアップロード」するからテキストファイルをアップロードします。成功すれば、否認したドメインとURLの数が確認できます。

今回はスパムリンクの概要やGoogleの傾向、実務で活用できるサーチコンソールを使用した確認方法や対処方法について紹介しました。

Googleのアルゴリズムにより、悪質なスパムリンクも無効化されるようにはなってきてはいるものの、検索結果で評価されるためには低品質なリンクを管理して、良質なリンクの割合を増やしていくことは重要です。そのためにはGoogleサーチコンソールだけでなく、被リンクチェックツールも併用してスパムリンクの確認や対処をいち早く行うことはもちろん、プラスして競合サイトの状況を分析し自社メディアのコンテンツの質を上げていくことも必要です。

定期的に被リンクの状況を確認しながら、良質なコンテンツの提供や安全なサイト運営を心がけていきましょう。

■株式会社PLAN-Bについて

SEO対策やインターネット広告運用などデジタルマーケティング全般を支援しています。マーケティングパートナーとして、お客様の課題や目標に合わせた最適な施策をご提案し、「ビジネスの拡大」に貢献します。

■SEOサービスについて

①SEOコンサルティング

SEO事業歴18年以上、SEOコンサルティングサービス継続率95.3%※の実績に基づき、単なるSEO会社ではなく、SEOに強いマーケティングカンパニーとして、お客様の事業貢献に向き合います。

②SEOツール「SEARCH WRITE」

「SEARCH WRITE」は、知識を問わず使いやすいSEOツールです。SEOで必要な分析から施策実行・成果振り返りまでが簡単に行える設計になっています。

■その他

関連するサービスとしてWebサイト制作や記事制作、CROコンサルティング(CV改善サービス)なども承っております。また、当メディア「PINTO!」では、SEO最新情報やSEO専門家コラムも発信中。ぜひ、SEO情報の収集にお役立てください。

※弊社「SEOコンサルティングサービス」を1ヶ月を超える契約期間でご契約のお客様が対象

※集計期間(2024/01~2024/12)中に月額最大金額を20万円以上でご契約のお客様(当社お客様の87%は月額最大金額が20万円以上)が対象