【2026年版】SEOとは?SEO対策で上位表示するための具体施策と事例を解説

SEO対策

最終更新日:2026.01.05

更新日:2025.02.05

Googleアナリティクスでのユーザー参照元の分析時によく見る項目の一つに「direct/none」があります。

direct/noneとは、ユーザーの参照元(ユーザーがどこから自社サイトに来たのか)が不明な場合や、参照元のページが存在しない場合に表示される項目です。

今回は、「direct/noneとは?」や「direct/noneを防ぐべきケース」と「その対処法」について解説します。

以下の記事では、Googleアナリティクスの使い方について基本的なことから紹介しています。GoogleアナリティクスはSEO対策を行う上では欠かせないツールなので、ぜひ参考にしてください。

direct/noneとは、Googleアナリティクスで「ユーザーが何を参照してそのサイトに来たのか」を調べた際に、参照元のWebページが存在しない場合や、参照元が判別できなかった場合に表示される結果です。

「direct」そのものは、「organic search」や「referral」と同様の、ユーザーのチャネルグループの一種です。

チャネルグループとは、サイトに流入したユーザーを参照元別に分けたグループのことで、アクセス解析においては基本の概念です。

以下の記事で詳しく解説していますので、「何となくしか知らないかも」という方はぜひ読んでみてください。

direct/noneは参照元のデータが残らないため、特別な心当たりがない限り、その原因を特定することは困難です。

しかし、アプリからの流入に力を入れているサイトなどを除けば、direct/noneの流入は数%で収まるケースがほとんどです。

あまりにもdirect/noneが多い場合は、防ぐべきケースのそれぞれに対処し、direct/noneの計測を最大限減らしておくことが重要な対策となります。

direct/noneは、自分のサイトへアクセスしてきたユーザーの流入元や参照元が確認できない場合に表示されるものです。

表示される原因や理由はさまざまですが、日に数件程度であれば気にするほどではありません。

しかし、急激にdirect/noneが増え、多く表示される状態が長く続くと、正しい計測や分析ができなくなってしまいます。

原因を特定することは難しいですが、可能な限りdirect/noneの件数を減らし、参照元の分かる流入の割合を増やすことが重要です。

direct/noneが多すぎる場合は、防げるケースの対処に努めましょう。

こちらの記事では、アクセス解析の進め方について基礎的な内容からまとめています。まだアクセス解析をしっかりと行ったことがない方は、ぜひ読んでみてください。

最初にdirect/noneの中でも、どうしようもない5つのケースを紹介します。

以下のケースの場合は、direct/noneと表示されていても対策できないため、気にする必要はありません。

Web内の遷移でも以上のケースは、directにカウントされます。

参照元が存在しないため、防ぐ方法はありません。

近年では、ユーザーのプライバシー保護の観点から、サーバーやセキュリティソフトが参照元情報を削除しているケースも増えています。

また、アクセス元となるページの外部リンクタグに、rel=”noreferrer”が付与されている場合にもdirect/noneが表示されますが、こちらも対処法はありません。

しかし、directの割合は多くても10%前後に止まるサイトが大半であるため、それ以上にdirect/noneが多く、特に心あたりもない場合は、次項で解説する「防ぐべきケース」を確認してみてください。

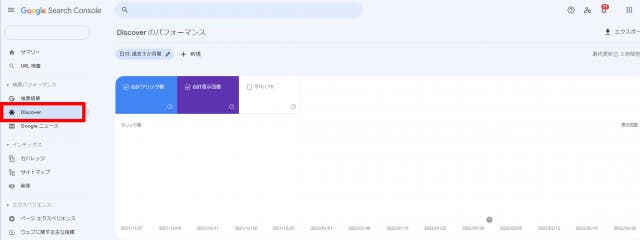

1つ特殊な例として、Google Discoverによる流入が考えられます。

Google Discoverに取り上げられると一時的に流入が大量に増加するため、通称「Google砲」と呼ばれていますが、Google砲による流入はdirect/noneとしてカウントされます。

爆発的に流入が増加することもあり、この場合はdirect/noneの割合が多く表示されてしまう可能性があります。

ちなみに、Google砲からのアクセスはGoogleアナリティクスでは計測できませんが、Google Search Consoleで確認が可能です。

また、記事のトピックからはズレますが、Google砲は流入獲得やサービス周知の観点で大きな効果があり、狙って獲得できれば、必要な工数に対して大きな対価を得られるでしょう。

以下の記事でGoogle砲の概要から狙い方まで解説しているので、気になる方はぜひ読んでみてください。

以下では、防ぐべきdirect/noneのケースを紹介します。

防げるケースはしっかりと対策を施し、参照元の分かるアクセスを増やしましょう。

TwitterやFacebookなど、特定の数種を除いたアプリからの流入は基本的にdirect/noneとしてカウントされます。

しかし、ページ後半で解説する「キャンペーンパラメータの付与」により防ぐことが可能ですので、アプリやメルマガに設定するURLにパラメータが付与できていない場合は、ぜひチェックしてみてください。

リファラースパムとは、「アクセス元を確認する際にスパムサイトのリンクを踏ませるために、スパムサイトから遷移した履歴を残しておく行為」です。

例えば、アクセス解析をしていて参照元に「Google.com」とあったら、「お、Googleのドメインから流入があったけど何だろう?」と気になって流入元のリンクを押してしまいませんか?

しかし、正しいGoogleのドメインは「google.com」であり、「Google.com」の方は偽物のスパムサイトである可能性が高いです。

誤ってスパムサイトのリンクを踏んでしまうと、最悪な場合ウイルスに感染してしまう恐れもあります。

Googleアナリティクスはうまくデータを取得できなかった際には、「(not set)」という受け取り方をしますが、(not set)もdirect/noneの原因となります。

リファラースパムの多くは言語が設定されていないため(not set)となり、direct/noneとしてカウントされるという仕組みです。

特に海外の詳細不明なドメインから、大量に流入がある場合は、リファラースパムである可能性が考えられるため、アクセスせずにGoogleアナリティクスの設定で除外しましょう。

サイト内でSSL対応しているページと対応していないページが存在する場合に、起きうるケースです。

SSL(Secure Sockets layer)とは、ユーザーとページのやり取りを暗号化する仕組みで、対応が完了したページはURLの先頭にある「http」が「https」になっています。

SSL対応している「https」のページから、対応していない「http」のページへ遷移した場合、セキュリティの観点からユーザーの情報を受け渡さないようになっているため、direct/noneとして計測されてしまうのです。

対処法としては、サイトの全ページをSSL対応することです。

以下の記事で、SSL対応の手順を簡単に解説しているので、気になる方は参考にしてみてください。

ECサイトなどでショッピングカート機能を別ドメインにしているようなケースでは、クロスドメイン(複数ドメイン)トラッキング設定が行われていないと、direct/noneとしてカウントされてしまうケースがあります。

複数ドメインにまたがるサイトを分析するときは、クロスドメイントラッキング設定を行う必要があるため、以下のページでやり方を確認して設定しましょう。

前項で紹介した、「防ぐべきdirect/noneのケース」の対処法を2つ紹介します。

どちらも重要ですので、ぜひ確認して対処法を実践してみてください。

アプリからの流入やリダイレクトでのページ遷移はdirect/noneとしてカウントされてしまいますが、キャンペーンパラメータを付与することで解決可能です。

キャンペーンパラメータとは、Googleアナリティクスでアクセス解析を詳細に行うために、URLに特殊な設定を施すことです。

URLの末尾に

「?utm_source=Facebook&utm_medium=social」

のような長い文字列が付いているのを見たことがありませんでしょうか?

上記のような「?utm_」で始まる部分がキャンペーンパラメータです。

キャンペーンパラメータには、以下の項目とルールがあります。

| キャンペーンパラメータの種類 | 必須/任意 | アナリティクスの表示 | 入力する項目 | 入力例 |

| utm_source | 必須 | 参照元 | 検索エンジンやサイトなど流入元の媒体名(任意の内容を入力可) | line、google、mailmagazineなど |

| utm_medium | 必須 | メディア | 自然検索やEメールなど媒体の種類 | cpc、display、social、emailなど |

| utm_campaign | 必須 | キャンペーン | 販促する商品やサービス名(任意の内容を入力可) | winter_sale_2022、bags、toolsなど |

| utm_term | 任意 | キーワード | リスティング広告向けのキーワード(任意の内容を入力可) | bag、searchwirteなど |

| utm_content | 任意 | 広告のコンテンツ | 同じ流入としてカウントされる広告を区別する名前(任意の内容を入力可) | text_A、banner_Bなど |

まずは、必須の項目を設定するのみでも十分ですので、ぜひ設定してみましょう。

例えば、「2022年冬のセールを告知したメールマガジン」に記載するURLには以下のようにキャンペーンパラメータを設定するとよいでしょう。

utm_source=mailmagazine&utm_medium=email&utm_campaign=winter_sale_2022

「utm_source(媒体名)」がメールマガジン、「utm_medium(媒体の種類)」がEメール、「キャンペーン(販促する商品やサービス)」が2022年の冬のセール、となっています。

同様のセールをLINEアプリの公式アカウントで宣伝する場合は、「utm_source=line&utm_medium=social&utm_campaign=winter_sale_2022」のようになります。

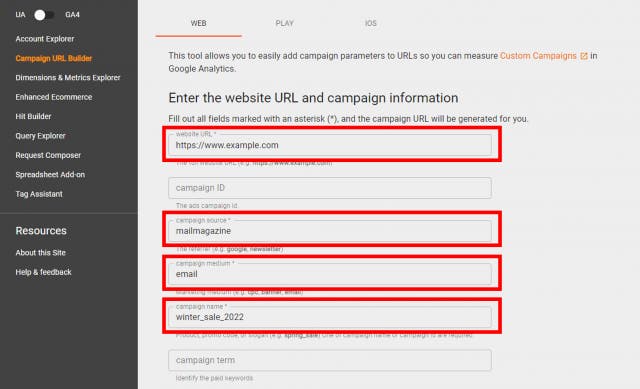

実際にキャンペーンパラメータを付与したURLを作成するには、GoogleアナリティクスのURL生成ツールを使用するとよいでしょう。

上に例として挙げた「utm_source=mailmagazine&utm_medium=email&utm_campaign=winter_sale_2022」を作成してみます。

1.「website URL」にキャンペーンパラメータを付与するURLを入力する。

今回はお試しのため、「https://www.example.com」を入力します。

2.「campaign source」に「utm_source」として設定する媒体名を入力する。

今回の媒体名はメールマガジンなので、「mailmagazine」を入力します。

3.「campaign medium」に「utm_medium」として設定する媒体の種類を入力する。

今回の媒体の種類はEメールなので、「email」を入力します。

4.「campaign name」に「utm_campaign」として設定する販促する商品・サービス名を入力する。

今回販促するサービスが「2022年冬のセール」なので、「winter_sale_2022」と入力します。

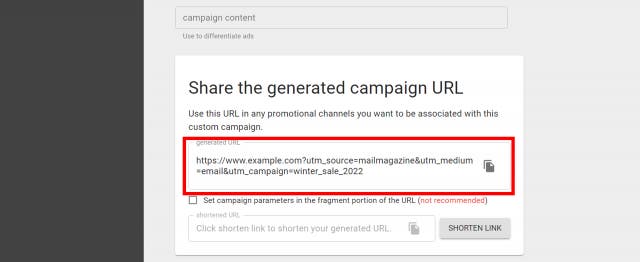

そうすると、ページ下部にキャンペーンパラメータが付与されたURLが生成されています。

後は、配信するメルマガに記載するリンクに生成したURLを設定すれば、このメルマガからの流入はdirect/noneではなく、適切な参照元として計測できるようになりました。

キャンペーンパラメータを設定したら、しっかりとdirect/none以外で計測されているかどうか確認しましょう。

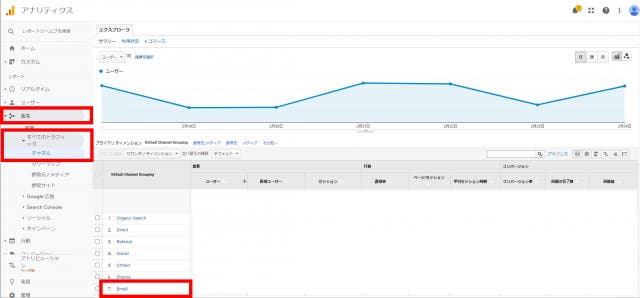

Googleアナリティクスの「集客」→「すべてのトラフィック」→「チャネル」で、ユーザーの流入チャネルを確認

キャンペーンパラメータを付与したURLから流入があれば、「utm_medium」で設定した媒体の種類が表示されているはずです。

今回挙げた例だと、メールマガジンに記載したキャンペーンパラメータを付与したURLからの流入があれば、「utm_medium」で設定した媒体である、「email」の表示があります。

「email」の表示があれば、それをクリックしてURLが正しいかどうかまで確認しましょう。

設定したURLである

「https://www.example.com?utm_source=mailmagazine&utm_medium=email&utm_campaign=winter_sale_2022」

が表示されれば、成功です。

以下の記事では、Googleアナリティクスのキャンペーンパラメータを使ったアクセス解析の方法について、簡単に紹介しています。

気になる方は、ぜひ読んでみてください。

覚えのないドメインから大量に流入を得ていた場合は、リファラースパムの可能性があります。

疑わしい参照元を発見したら、URLを遷移して流入元を確かめないように気を付けて、除外設定をしてしまいましょう。

この記事では、主要な2つの除外設定方法を紹介します。

まずは最初に紹介する「ボットをフィルタリングする」方法を試し、それでも怪しいアクセスが減らなければ、後に紹介する「特定アクセスのフィルタリング」を行いましょう。

Googleアナリティクスには、既にボットやスパイダーとして認知されているサイトからの流入を除外する「ボットフィルタリング機能」が備わっています。

こちらの設定は1分ほどで完了するため、ひとまず設定しておくと良いでしょう。

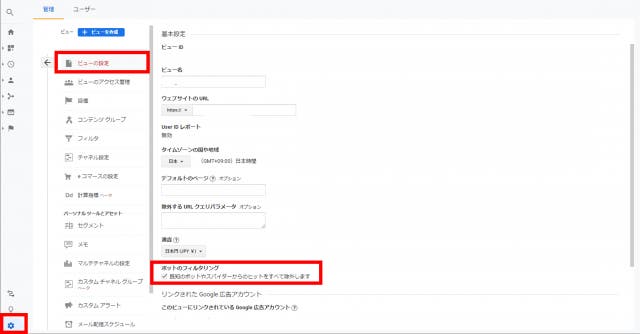

Googleアナリティクスの「管理」→「ビューの設定」→「ボットのフィルタリング」にチェックを入れる。

これで完了です。

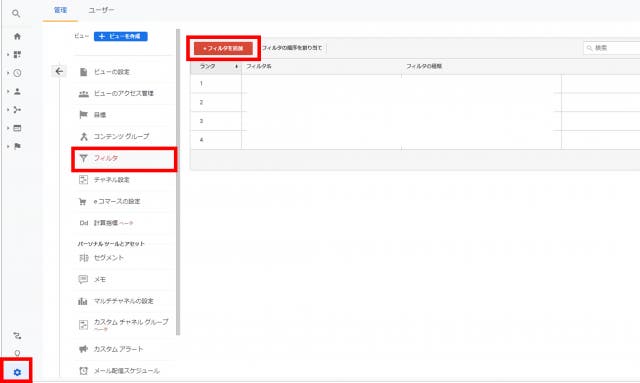

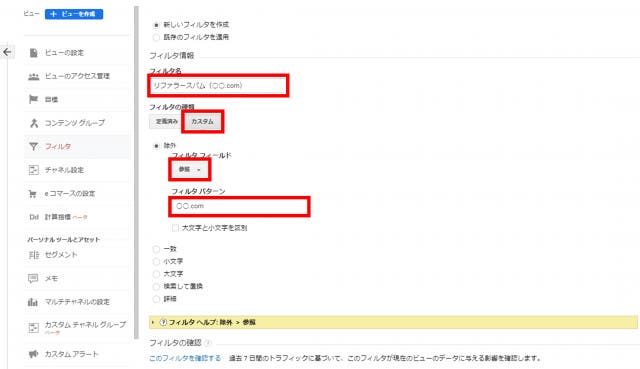

ボットフィルタリングで除外できなかった怪しい参照元は、フィルタ設定で除外しましょう。

Googleアナリティクスの「管理」→「フィルタ」→「フィルタの追加」

これで除外設定が完了しました。

direct/noneはWebサイトへの参照元がわからない場合に表示されるものです。

その原因はさまざまで特定することは難しいですが、原因に限らずひとまとめにして表示されてしまいます。

対策次第で参照元を正しく取得できるものもあるので、増えてきた場合にはしっかりと対処することが大切です。

急に増えた場合にはリファラースパムによる影響も考えられます。フィルターなどを使い、適切に対処するようにすれば問題はないでしょう。

以下の記事では、初級者でもアクセス解析が効果的に行えるように、アクセス解析の考え方を解説していますので、ぜひ参考にしてください。