【2026年版】SEOとは?SEO対策で上位表示するための具体施策と事例を解説

SEO対策

最終更新日:2026.01.05

更新日:2025.08.06

「SEOはやったほうがいいけど、時間・リソースがない」

「そもそも、何から始めればいいのか分からない」

少人数マーケが直面する実行の壁をどう越える? について、SEARCH WRITE事業部 プロダクトマーケティングマネージャーの松本に相談してみました。

本記事ではその様子をまとめています。ぜひご覧ください。

【本記事の概要】

PINTO!編集部:最近、SEOに関するご相談が増えている印象がありますが、どういった悩みが多いのでしょうか?

松本:最近受ける相談の約7割が「時間も人も足りない」といったリソースの問題です。特に、展示会などでお話しする企業担当者の多くが、少人数体制でSEOを兼任している方々なんですよね。そういった方々から、「SEOをやったほうがいいとは思っているが、どう進めていいかわからない」「忙しくて止まってしまった」という声を本当によく聞きます。

PINTO!編集部:そうなんですね。記事執筆は書くだけでも相当時間がかかりますよね。

松本:そうですね。「月1本だけ記事を書こう」と決めたものの、その1本が重くて更新できず、運用が止まってしまう…という話もよく耳にします。また、テーマやキーワードの設計をせず、ただ「なんとなく書いてみよう」という形で始めてしまう方も多いです。誰がやるのか、どうやって進めるのかという体制が決まっていないと、担当者が忙しくなった瞬間にSEOは自然と運用が止まってしまいます。

PINTO!編集部:SEOの取り組みを継続しづらい企業には、何か共通点がありますか?

松本:大きく3つあります。

順番に解説します。

① 「戦略や設計をせず、いきなり記事を書き始めてしまう」

ターゲットやテーマ、キーワードを決めずに思いつきで記事を書くと、読者が知りたいことに伝えられない記事になったり、購買意欲のある顧客が検索するキーワードを逃してしまったりします。たとえば「オウンドメディア 事例」と調べる人は他社の取り組みや成果を知りたいのに、それを考慮せずに書いた自社サービスのPRだけをする記事では、読者の期待に応えられません。また、実際にサービスを探している人が「SEO コンサル 料金」というキーワードで調べるのに、「SEOとは」といった初心者向けキーワードばかりを狙うと、問い合わせにはつながりにくくなります。

② 「優先順位が決まっていない」

SEOに取り組むには、他の業務を一時的に止める、または新たにリソースを確保するなど、優先度をはっきりさせる意思決定が必要です。他の業務を続けたままでリソースを追加せずに始めると、緊急性の高い業務が発生したときに、すぐに効果が出にくいSEOは真っ先に後回しになり、結果として運用が中断されてしまいます。

③ 「短期視点でROIを判断してしまう」

「今月の成果が見えないから」「半年後の売上にしか影響しないから」といった理由で、途中でやめてしまうケースです。SEOは短期で即効性を期待する施策ではなく、長期的に成果を積み上げていく性質があるため、短期視点では運用を続けにくくなります。

PINTO!編集部:SEOって「重要だけど緊急じゃない」領域と捉えられがちなんですね。

松本:そうです。SEOは、いわばジムに通って体を鍛えるような長期的な取り組みなんです。すぐに成果が出るわけではありませんが、正しく継続すれば確実に体型に変化が起きます。「3日で痩せたい」「今月中に筋肉をつけたい」といったような短期的な目標を掲げている場合、ジムに通う選択肢は現実的ではありません。これはSEOでも同様です。たとえば、「今月中に◯件のリードが必要」や「短期的に問い合わせ数を伸ばす必要がある」といった切迫した目標を抱えている場合、SEOのような中長期施策は優先しにくいのが実情です。

ただ、半年〜1年先を見据えてリード獲得の基盤を整えたい企業にとっては、検索流入を育てる手段として、SEOは非常に有効です。

PINTO!編集部:「長期でSEOを育てたい一方、自社リソースが足りない」という状況では、外注を選択肢に入れる企業も多そうですね。

松本:そうですね。ただ、外注すれば必ずうまくいくわけではありません。特に、次のような情報が外注先に提供されていないときは成果が出にくいです。

自社の強みや競合との違い(例:価格、対応スピード、実績の豊富さなど)

現在の顧客像と、SEOで新たに獲得したいターゲット像

業界ならではの商習慣や、現場で顧客からよく聞く話題

過去に実施したSEO施策の内容と成果

PINTO!編集部:SEO運用に必要な情報を伝えておくことが大切なんですね。たとえば、一流のパティシエに「私の一番好きなケーキを作って」とお願いするのに、自分の好みやアレルギー、いつ食べるかなど伝えなかったら、どんなに腕のいい職人でもぴったり求めていた味やスタイルにはならないかもしれないですね。

結果として、「美味しいけど、なんか違う…」となってしまう。外注で成果が出ないケースも、それに近いんですね。

松本:その通りです。情報がなければ、どんなに優れた外注先でもパフォーマンスは出せません。一方で、ターゲットや過去のSEO施策、業界特有の情報をしっかり共有していただけると、アウトプットの質は全く違ってきます。

PINTO!編集部:SEOを継続的に実施できている企業には、どんな共通点がありますか?

松本:「誰が、何を、いつやるか」が明確に決まっていて、誰が担当しても同じように運用できる状態になっていることが、継続できている企業に共通しています。実行の流れが属人化せず、再現性のある仕組みとして取り組めているかどうかが、続けられるかどうかの分かれ目だと思います。

PINTO!編集部:なるほど、実行プロセスの明確化が鍵なんですね。実行プロセスを決めておけば、後から「どこで詰まりやすいか」を把握することもできそうですね。

松本:まさにその通りです。「キーワードは選定できるけど記事が書けない」や、「執筆はできたけど公開が滞っている」といった具合に、どの工程で手が止まっているのかを把握できれば作業フローの見直しを実施でき、作業フローの見直しを実施できれば適切に人や時間などのリソースを割り振るなどしてフロー上のボトルネックを解消できるため、継続的にSEOを運用できるようになります。

▼SEO記事制作の実行フローと担当分担例

| 工程 | 担当者 | 実行タイミング |

| キーワード調査 | マーケ担当 or 外注 | 毎月第1週 |

記事構成案作成 | 外注ディレクター | 毎月第1週 |

| 執筆 | 営業メンバーなど | 毎月第2週 |

| 校正・公開 | マーケ担当 | 毎月第3週 |

PINTO!編集部:時間が十分でない中でも、成果を出している企業の具体例はありますか?

松本:はい、あります。時間が足りない中でも成果を出している企業には、大きく分けて2つの取り組みパターンがあります。

1つ目は、社内リソースをうまく活用するパターンです。たとえば、営業メンバーに記事執筆をお願いしている企業です。営業は日々顧客と接しているので、現場の課題やお客様の声をよく知っています。そのため、実は質の高い記事が書けるんですよね。マーケ専任ではなくても、顧客のリアルな課題や言葉に一番近い場所にいる営業のリソースを活用する工夫が、成果につながっている好例です。

2つ目は、外部人材と役割を分担して体制を整えるパターンです。たとえば、代表自らがマーケティングを兼任していた企業では、業務委託のライターとディレクターをセットでアサインして、執筆と管理を分業しました。このように、役割ごとにリソースを割り振ることで、継続できる運用の仕組みを構築したんです。

事例記事:効率化×成果重視のSEOを実現! | SEARCH WRITE(サーチライト)

PINTO!編集部:なるほど。いろんな工夫によって、実行のボトルネックを解消しているんですね。「人数が少ないからできない」ではなく、「少ないからこそ、役割やリソースの使い方を工夫する」ことが鍵になるわけですね。

松本:その通りです。注力すべき工程に対して限られたリソースを集中させられるかどうかが、成果の分かれ目です。人数が少ないからこそ、誰に何を任せるか、どう運用するかの意思決定が問われます。

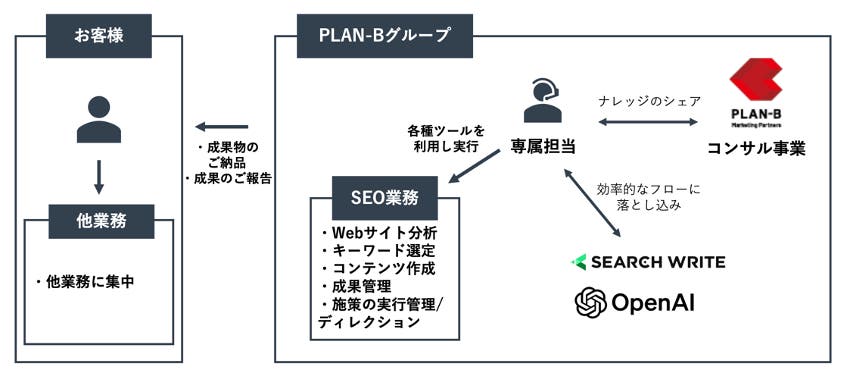

▲プランのイメージ図

PINTO!編集部:社内リソースをSEOに割けない場合、外注を検討している企業もいると思います。PLAN-Bの「戦略設計・施策代行プラン」は、どういった企業にフィットするのでしょうか?

松本:まさに、SEOをやりたいけどリソースが足りない企業です。「戦略だけ頼みたい」「記事執筆だけお願いしたい」といった部分的な依頼のご相談をいただくこともありますが、実際には「最初の設計から運用まで、まるっと任せたい」というニーズが圧倒的に多いです。

PINTO!編集部:社内で対応しきれず止まってしまっているタスクを、外部リソースで巻き取るイメージですね。

松本:そうです。特に、SEOが止まる原因が明確なケース、たとえば「キーワード選定が苦手」「執筆の手が足りない」といった場合は、そのボトルネックを私たちが補うことで、プロジェクト全体を再始動できます。

PINTO!編集部:SEOに対して、「本当に成果が出るのか不安」「リソース的に続けられるか不安」という場合、最初の一歩としておすすめできることはありますか?

松本:まずは、「6か月だけ」のように期間を区切って外部リソースと協働し、運用してみるとよいでしょう。実際、PLAN-Bの「戦略設計・施策代行プラン」をご利用いただいた企業様の中には、「SEOってこうやって回していけばいいんだ」と体感できたという声も多いです。動きが生まれるだけで、社内のSEOに対する印象が大きく変わることがあります。

PINTO!編集部:なるほど。「やってみたら案外いけそう」という感覚が、SEOを継続的に実施できるきっかけになるわけですね。

松本:そうです。「任せてみる」こと自体が最初の突破口になるかもしれません。一方で、「任せる」以外にももう一つ有効なのがSEO業務の効率化です。

PINTO!編集部:効率化というと、具体的にはどんな手段があるのでしょうか?

松本:たとえば、PLAN-Bの「SEARCH WRITE」に加え、外部のAIツールを活用することで、記事制作にかかる作業時間を大幅に短縮できます。具体的には、これまで1本の記事を作成するのに5時間かかっていた企業で、キーワード選定・記事構成案の作成・見出し設計といった工程をツールで効率化した結果、2〜3時間で完了できるようになったというケースもあります。

キーワードの候補が自動で提示されたり、構成案のたたき台がすぐに生成されたりするため、ゼロから考える時間が削減されて、全体の工数が半分近くになるんです。

PINTO!編集部:「任せる」か「やめる」かの二択ではなく、「効率化して続ける」という第三の選択肢があるということですね。

松本:はい、その通りです。すべてを内製しようとせず、うまくツールや外部リソースを活用しながら、どうすれば自社にとって無理なく継続できるかを考える。それが、少人数マーケにとって重要な視点だと思います。

| 選択肢 | 概要 | 期待できる効果 |

| 外部に任せる | 6か月など期間を区切って外部リソースと協働。(例:戦略設計・施策代行プラン) | 「SEOはこう回すもの」という実感を持ち、社内のSEOへの理解と推進力を高める。 |

| 効率化して内製する | AIツールやSEARCH WRITEを活用。 | キーワード選定、構成案作成などの工程を効率化。少人数でも無理なく続けられる体制を作る。 |

■記事内容まとめ