【2026年版】SEOとは?SEO対策で上位表示するための具体施策と事例を解説

SEO対策

最終更新日:2026.01.05

更新日:2025.09.02

SEOに取り組み始めたものの、「どこまで自社で対応すべきか」「どの部分を外部に任せるべきか」を整理しきれず、手探りで進めてしまう企業は少なくありません。最初の段階でこうした役割分担を決めずに進めた結果、施策が止まってしまったり、成果につながりにくくなるケースも多く見られます。

この記事では、PLAN-Bのプロダクトマーケティングマネージャー・松本に、SEO推進におけるつまずきやすいポイントや、自社と外部の分担の考え方を聞いていきます。

まずは、「SEOでよく起きる間違った最初の一歩」から紐解いていきましょう。

▪️この記事から学べること

SEOは成果が出るまで時間がかかるからこそ、最初に「正しい方向性」を決めておくことが重要

「自社にしかできない業務」と「外部に任せられる業務」を分け、役割分担を設計する視点が必要

担当者の兼任や異動による「属人化リスク」を防ぎ、継続できる体制をつくる

「何を目指していて、どこでつまずいているのか」を整理し、外部の専門家の視点で方向性を見直す

PINTO!編集部:SEOって「やらなきゃ」と思っていても、なかなか進められない企業が多いですよね。やろうという気持ちはあるのに、最初の一歩が踏み出せていないということですか?

松本:実は、一歩目はすでに踏み出していることがほとんどです。多くの場合、最初は「とりあえず自分たちでやってみよう」と考えて記事の制作を始め、うまくいかなくなってから「何が間違っていたのか分からない」と感じてPLAN-Bにご相談いただくことが多いですね。

SEOに取り組む企業の多くは、まず「とにかく記事を作ってみよう」という一歩を踏み出します。ここまでは良いのですが、実はこの見切り発車こそが、成果につながりにくい原因になっていることが少なくありません。

たとえば、どんなキーワードで誰に届けるかといった設計がないまま、「書けそうなこと」「話しやすいテーマ」から記事作成を始めてしまうケースが非常に多く見られます。こうした記事は、検索ユーザーが知りたい情報とズレてしまう場合がほとんどであるため、ユーザーの期待に応えられません。また、購買意欲のあるユーザーに記事を届けるためのキーワード選定ができていないため、資料請求や問い合わせなどの流入の機会を逃してしまいます。

さらに厄介なのは、SEOがもともと短期で成果が出にくい施策であることです。検索順位が上がり、流入や問い合わせにつながるまでには、半年〜1年程度かかることが一般的です。

つまり、「やり方が間違っている状態」でスタートしてしまうと、ただでさえ時間がかかるSEOにおいて、頑張っても成果が見えない状態が長く続くことになります。その結果、「SEOって、本当に意味あるのかな?」と不安になり、施策自体をやめてしまう企業が非常に多いのです。

PINTO!編集部:SEOを始めても効果を実感できない状態が続くと、モチベーションが下がって、継続が難しくなってしまいそうですね。SEOは成果が出るまで時間がかかるからこそ、「まずは短期で成果が出る他の施策を優先しよう」とリソースをそちらに回してしまうのは、自然な判断なのかもしれません。

しかし、リソースが少なくてもSEOでしっかり成功している企業もありますよね。SEO運用が止まってしまう根本的な原因は何なのでしょうか?

松本:多くの場合、SEOに取り組むための体制が整っていないことが原因です。少人数のマーケティングチームでは、営業や広告運用など本来の業務を持つメンバーが、兼任でSEOにも対応しているケースが非常に多いです。

兼任の状態では、どうしても記事作成やリライトにまとまった時間を確保しづらくなるため、施策が後回しになりがちです。最初は「やらなきゃ」と意識していても、日々の業務に追われる中で優先度が下がり、なんとなく更新が止まってしまう。そんな自然消滅のような状態が起こりやすいのです。

PINTO!編集部:そもそも社内の体制として、SEOに取り組めるような準備が整っていないんですね。

体制に問題がある場合は、外部の支援を受けることで問題が解決されそうですね。SEO運用の初期段階の企業が、SEOの外注に対してどのような印象を持っていることが多いですか?

松本:「外注して本当に成果が出るのか不安」と思っている企業が少なくありません。特にSEO初期の段階では、社内に明確な戦略や判断軸がまだ定まっていないことが多く、外部パートナーの提案や施策の意図が理解しにくい傾向があります。その結果、「何をしているのか分からない」「このまま進めて本当に成果につながるのか」という不安を感じ、外注に慎重になる方も多いようです。

PINTO!編集部:なるほど。たしかに「外注で成果が出るか不安」と感じてしまう背景には、動きがブラックボックス化して見えないことがありますよね。「記事ができました」とだけ報告を受けても、どんなキーワード調査や競合分析を行い、なぜそのテーマを選んだのかが共有されなければ、成果につながるか判断できませんね。この不透明さが外注の不安に繋がってしまうのは、よく分かります。

そんな不安を無くす方法はないですか?

松本:不安を無くすためには、SEOを外注するときに「どんな分析をした上での提案なのか」「なぜそのテーマで記事を書くのか」といった背景を、外部パートナーとしっかり話し合うことが重要です。

たとえば、ターゲットユーザー像や事業目標を伝えた上で、「どのキーワードで狙うのか」「競合はどんな記事を出しているのか」「自社ならではの情報は何か」を一緒にすり合わせておく。そうすることで「なんでこの記事を書くのか」が自社の戦略とちゃんと接続でき、不透明さを軽減できます。

こうしたコミュニケーションを最初に設計しておくことで、「外注=ブラックボックス」という不安は大きく減らせると思います。

PINTO!編集部:外注=不安という印象は、外注先の企業とのコミュニケーション次第で変えられるんですね。

とはいえ、やっぱり「自分たちでやる方が成果に繋がる」というイメージを持っている企業も多いように思うのですが、実際のところはどうなんでしょうか?外注するより完全内製の方が成果に繋がりやすいんですかね?

松本:たしかに、「SEOは自社だけで完結させたほうが安心だ」と考える企業は少なくありませんし、その背景には過去に質の低い外注先に当たってしまい、うまくいかなかった経験がある場合も多いです。

「外注すれば成果が出る」という単純な話ではなく、どう連携するか次第で成果は大きく変わります。だから、とりあえず全部を任せようと判断するのではなく、「戦略は社内で、作業は外部と分担する」など、自社の強みやリソースに合わせた連携方法を設計することが重要です。

PINTO!編集部:SEOに取り組む企業、もしくはこれから取り組もうと考えている企業が、運用する上で気をつけておくべき点はありますか?

松本:いくつかありますが、SEOは運用が属人化しやすいという点です。「担当者が辞めたタイミングで施策がすべて止まってしまう」というのは、よくあるパターンです。

SEOの運用は、業務の引き継ぎやナレッジの共有が不十分なまま進められていることが多いです。そのため、担当者が異動や退職で業務から外れると、「どのキーワードで上位表示を狙っていたのか」「どの記事をどの順番で更新・新規作成していたのか」「改善対象としていたページはどこか」など、具体的な業務内容が分からなくなり、取り組みが中断してしまうことも少なくありません。

PINTO!編集部:せっかく続けてきた取り組みが止まってしまうのは、もったいないですね。

松本:そうですね。ただ、多くの企業では、再開の体制を整える余裕がなく、そのまま施策が終了してしまうケースが大半です。本来SEOは継続的に施策を行うことが成功のポイントですが、体制が整っておらず、継続できなくなる企業が多いんです。

PINTO!編集部:たしかに、担当者主体でなんとか回しているような属人化している状態では、続けるのは難しそうですね。

PINTO!編集部:ここまで、SEOは属人化を防ぎつつ継続できる体制が重要であると分かりましたが、継続の他にも成果をにつなげる上で大切なポイントがありますか?

松本:良い質問ですね。継続すること自体はとても重要ですが、「なぜその記事を書くのか」「誰に届けたいのか」といった設計が不十分なまま進めてしまうと、遠回りになる可能性が高いです。

記事を書く目的や届けたいターゲット設計ができていないと、「頑張っているのに成果が出ない」という状態が続いてしまい、次第に社内の温度感が下がってしまいます。最終的には「やっぱりやめようか」となり、施策自体が止まってしまう、という流れになりがちなんです。

PINTO!編集部:成果が出ないまま時間だけが経つと、モチベーションを保つのが難しくなりますよね…。

松本:SEOでうまくいかない企業には、ありがちな3つのパターンがあります。

1つ目は、全体の戦略がないこと。

2つ目は、施策の量が不足していること。

3つ目は、途中で継続をやめてしまうこと。

この3つすべてに該当している企業も多く、結果として「正しい方向に、十分な量の施策を、継続して打ち続ける」という重要な要素が欠けてしまっているんです。

PINTO!編集部:たしかに、努力の方向がずれている状態だと、どれだけ頑張っても望んだ成果にはつながりにくいですよね。

松本:そうですね。特に、SEOの知識や経験が十分でない場合は、そもそも正しい方向を見極めづらい上に、「これで合っているのか?」という不安から施策の量やスピードも落ちてしまい、成果が出ません。

さらにSEOは、すぐに結果が出るものではないため、不安を抱えながら続けていくうちに疲弊してしまい、最終的に施策をやめてしまうという悪循環に陥る企業も多く見られます。

PINTO!編集部:SEOは継続することが重要なポイントの一つである一方で、社内のリソースだけでは限界があると感じる企業も少なくありません。だからこそ、「自社で担うべき部分」と「外部に任せるべき部分」をうまく見極められると、無理なく継続しやすくなると私たちは考えています。

ただ、実際の現場では、そうした切り分け自体が曖昧なまま進んでいるケースが多い印象です。

松本:そうですね。SEOのすべてを自社内で完結させるには、それなりのリテラシーや、継続的にリソースを投下できる体制が必要です。実際、大手企業の中でも、戦略設計から日々の運用までを完全に内製しているケースはそれほど多くなく、一部を外部と連携しながら進めている企業が一定数あります。

PINTO!編集部:どこを社内で担って、どこを任せるか。その切り分けをあらかじめ明確にすることが重要なんですね。

松本:繰り返しになりますが、SEOで成果を出すためには、最初の戦略設計が欠かせません。SEOは、取り組みを始めてから成果が出るまでに時間が必要なため、間違った方向性で運用を開始してしまうと、それが間違っていたと気づくのは数ヶ月後です。

SEOのように成果が出るまでに時間がかかる施策は、やみくもに始めるのではなく、最初に「どこを目指すか」「どんな順序で進めるか」といった全体の方向性を整理することが非常に重要です。たとえば、ダイエットを始めようと思ったときに、「まずは食事を変えるべきか、それとも運動から始めるべきか」「週にどれくらいやればいいのか」など、取り組む順番やバランスを最初に考えるイメージです。

PINTO!編集部:例えがとても分かりやすいです(笑)

松本:SEOもダイエットと同じで、手探りで始めるのではなく、最初に全体の方向性を決めておくことが成果につながる第一歩になります。

全体の方向性が決まったら、社内の限られたリソースを何に集中させるかを考えます。社内リソースは「自社にしかできない業務」に集中するのが理想的です。

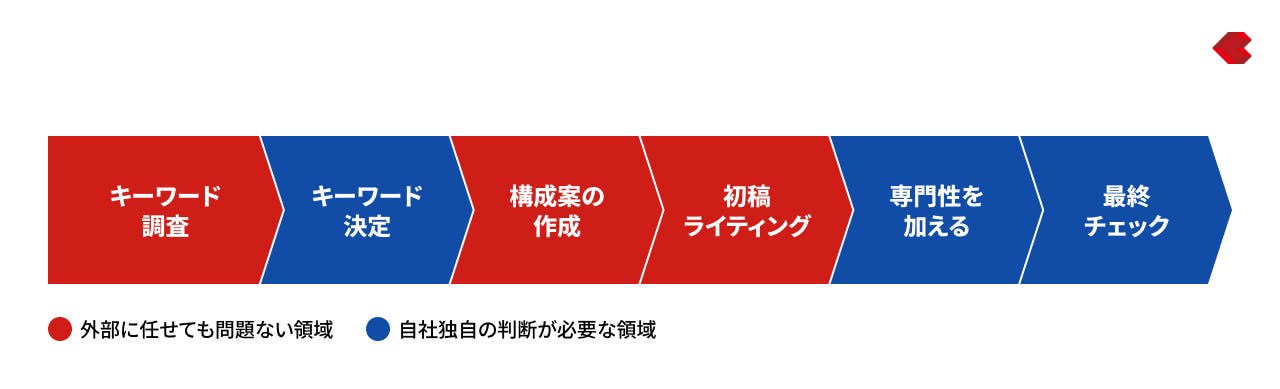

たとえば「キーワード決定」では、キーワード調査データだけでなく、「自社のビジネス戦略」「顧客課題」「購買フェーズ」などを踏まえて、どのキーワードを優先するかを決める必要があります。こうした判断には、社内の知見が欠かせません。同様に、「専門性を加える」「最終チェック」といった工程も、自社ならではの事例やブランドトーンを反映し、品質を担保する役割があります。

一方で、「キーワード調査」や「構成案の作成」、「初稿ライティング」など、社内情報を必要としない標準的な工程は、外部に任せることで効率化が可能です。

松本:このように、SEOの業務の中でも「社内で関与すべき工程」と「外部に任せられる工程」は分かれており、役割分担のバランスは企業ごとに異なります。SEOは比較的、こうした外部との連携で進めやすい業務が多いことも特徴のひとつです。

PINTO!編集部:なるほど。自社で対応すべき領域と、外部の力を借りた方が効率的な領域をきちんと切り分けておくことで、無理なく継続できる体制がつくれるんですね。

松本:そうなんです。私たちが支援を行う際も、まずは企業ごとのビジネスモデルや顧客の購買プロセスを確認した上で、ユーザーがどんなキーワードで情報を探し、どのタイミングで自社サービスと出会うべきかを設計します。たとえば、課題を認識した段階で検索されるテーマなのか、比較検討フェーズで検索されるテーマなのかを見極めることで、どのキーワードで流入を狙うべきかを定め、そのキーワードに含まれる検索意図に応じたコンテンツを企画・制作していきます。

方向性を最初にすり合わせておくことで、施策が迷走せず、途中で「この施策で本当に成果につながるのか?」と不安になることも少なくなります。

PINTO!編集部:SEOに取り組んではいるものの、なかなか成果につながらないと感じている企業に対して、もし一言アドバイスを送るとしたら、どんな言葉になりますか?

松本:「正しい方向に向かって頑張りましょう」ですね。頑張っているのに成果が出ない状態って、やっぱり辛いんですよ。蓋を開けてみると、努力の方向が違っていただけというケースが多いんです。

PINTO!編集部:なるほど。頑張っているのに成果が出ない状態が、実は努力の方向の問題だったというのは、たしかに辛いですね。

でも、自分たちだけで取り組んでいると、その方向のズレにはなかなか気づけない気がします。そういうときは、どうすれば正しい方向に立ち戻れるんでしょうか?

松本:まずは、「何を目指していて、どこでつまずいているのか」を、いったん立ち止まって整理することが大切です。そのうえで、SEOの戦略設計に関わった経験がある人や、自社を客観的に見てくれる外部の専門家に相談し、現状の取り組みを一緒に棚卸ししてみると良いと思います。

外部の目線を交えて棚卸することで、取り組みのなかにある方向のズレに気づきやすくなり、「何を優先して取り組むべきか」や「どこを見直すべきか」が明確になっていきます。

PINTO!編集部:方向性が見えていれば、次にやるべきことも見えてきそうですね。

「正しい方向に進めているのか」と不安を抱えている方や、「これからSEOを本格的に始めたい」と思っている方は特に、専門家に相談してみることが大切なんですね。

松本:そうなんです。相談する相手は、必ずしもPLAN-Bでなくても構いません。重要なのは、自社だけで抱え込まずに、一度立ち止まって状況を整理することです。

どこに課題があり、何にリソースを割くべきかを明確にすることで、着実に成果を狙えるようになります。

PINTO!編集部:たしかに、取り組みを見直してみると「そもそも対応できる人がいない」とか「知識がなくて進め方が分からない」といった現場の課題にぶつかること、よくありますよね。

松本:リソース不足やノウハウ不足といった課題に応えるのはもちろんですが、施策の方向性が正しいかを客観的に見直すという意味でも、外部の視点は重要です。

PLAN-Bの「戦略設計・施策代行プラン」では、ビジネスモデルやユーザー行動をもとに戦略を設計し、記事作成から振り返りまで一貫して支援します。

進捗や成果はSEARCH WRITE(SEOツール)で可視化され、意図が見えにくくなる心配もありません。単なる作業代行ではなく、「なぜこの施策か」を理解しながら伴走できる体制です。

PINTO!編集部:月20万円〜という価格でそこまで支援されるのは、かなりコストパフォーマンスが高いですね。

松本:よく「この価格で質は大丈夫ですか?」と聞かれますが、自社開発ツール「SEARCH WRITE」と生成AIを活用し、業務プロセスをテンプレート化することで、効率と品質を両立しています。

もちろん、PLAN-Bのフルオーダー型SEOコンサルティングのような深掘りには及びませんが、「限られたリソースでまず標準的なSEO施策をまわしたい」という企業には、十分な品質と再現性を提供できる内容です。

■記事内容まとめ