SEOとは?SEO対策で上位表示するための具体施策と事例を解説

SEO対策

最終更新日:2025.07.03

更新日:2024.04.23

サイト上のWebコンテンツが大事とよく言われますが、「成果の出るWebコンテンツって結局何なの!?」と思ったことはありませんか?

一生懸命Webコンテンツを作ってみたものの、なかなか成果を実感できずにいるという方や、Webコンテンツの解析をしてみたものの、活用できる方法が見つかっていないという方もいるかもしれません。

今回は、そんな方々に向けて、下記内容で基礎から実際の制作方法、事例までご紹介します。

まず初めにそもそも「Webコンテンツとはなにか?」という所から解説していきます。今回の記事では広い意味でのWebコンテンツについて解説するのではなく、よりWebコンテンツの定義を絞って解説していければと思います。

Webコンテンツとは広義ではサイト上にあるテキストや画像、動画といった情報全般のことを意味します。例えば、Webメディアを立ち上げるためにブログ記事を活用したいとします。このブログ記事が「Webコンテンツ」になります。また、サイトに表示させる広告画像も「Webコンテンツ」になります。

Webページに掲載されているテキストはもちろん、画像や動画などすべてユーザーが受け取る情報はWebコンテンツになるので、たとえ簡単な文章であっても立派なWebコンテンツといえます。

しかし、今回の記事では、広告画像や、動画などのWebコンテンツの話ではなく、Webサイト内にアップするブログ型記事のWebコンテンツについて詳しく解説していきます。

今後はWebコンテンツという言葉が使われた場合、「Webコンテンツ=ブログ型記事」という意味合いだとご認識いただければと思います。

ブログ型のWebコンテンツについて困っている、悩んでいる方はぜひ最後までお読みください。それではWebコンテンツについて詳しく解説していきます。

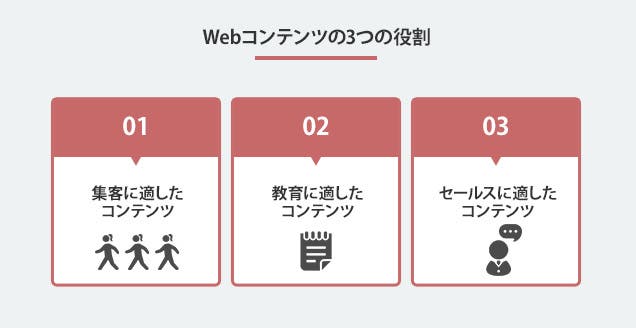

Webコンテンツを制作する目的は主に3つあります。

上記3つの目的についてそれぞれ解説していきます。

2つ目の目的はリードジェネレーションです。リードジェネレーションとは、見込み顧客を獲得するマーケティング活動です。

Webコンテンツを充実させることにより、ユーザーの流入数を増やし、そこから資料ダウンロードやお問い合わせの行動喚起をすることで将来顧客になる見込み顧客を獲得することができます。Webコンテンツがない場合には、展示会などで名刺交換をしたり、テレアポでリードを獲得していくことになり、人的リソースと工数が多くかかってしまいます。

Webコンテンツがあることにより、楽に見込み顧客を獲得できるのです。

リードジェネレーションについては下記記事に詳しく書かれているので、ぜひ後程参考にしてみてください。

1つ目の目標はリードナーチャリングです。

リードナーチャリングとは、獲得した見込み顧客(リード)の購入意欲を高め、長期的なコミュニケーションを通して受注につなげていくマーケティング方法です。Webコンテンツを充実させることにより、ユーザーの様々なニーズに応え、常に接点を持ち続けることができます。

それにより、長期的なスパンで自社サービスへの認知、興味喚起、比較検討までリードを育成していくことができます。

Webコンテンツがないと、リードとの接点を持つ場がないので、1人1人電話やメールなどで接点を持ち続けなければなりません。Webコンテンツは楽にリードとの接点を持ち、リードを育成できるのです。

リードナーチャリングについては下記記事に詳しく書かれているので、ぜひ後程参考にしてみてください。

リードナーチャリングとは?方法やプロセス、役立つツールを解説|マーケティング入門|MA(マーケティングオートメーション)ならMarketo Engage

3つ目の目的はブランド認知度・信頼性の向上です。Webコンテンツを充実させることにより、より多くの方に自社のコンテンツが届き、自社の認知度の向上につながります。

また、ユーザーにとって有益な情報を発信し続けることで、ユーザーとしては「信頼できるサイトだな」「信頼できる会社だな」というような信頼性も生まれてきます。

ユーザーのインターネットリテラシーも高まってきているので、サービスを検討する際にその会社の情報を事前に調べる方も増えてきています。

その際に、Webコンテンツが充実していれば、「この会社は信頼できそうだな」と感じてもらえる重要な要素になるでしょう。

なぜWebコンテンツが重要なのか?それはWebサイトがその企業の顔になるからです。

みなさんはある企業のWebサイトに訪問したときに、会社概要と事業内容しかないページだったらどう感じますか?「あんまり力を入れていないのかな?」や、「この会社大丈夫かな?」と感じてしまう人もいると思います。もし、その他にWebコンテンツが充実している企業があったとしたら相対的に見劣りしますし、ユーザーはコンテンツが充実している企業の方に信頼感を抱くでしょう。Web上の企業の顔としてWebコンテンツは非常に重要なのです。

また、Webコンテンツが他社との差別化になります。Webコンテンツにはその企業のメッセージが込められています。

弊社の場合、知りたい情報がすぐに見つかる「ピンとくるメディア」PINTO!を運営し、Webコンテンツを発信しています。

記事を読んで理解するだけでなく、その後「できる」ようになるのをサポートしていくメディアをコンセプトとしてユーザーにWebコンテンツを発信しています。

このコンセプトが他社との差別化になるのです。

「この企業はこういうコンテンツを発信しているよね~」というイメージでユーザーは企業を分類していきます。Webコンテンツがないとその企業の発信したいメッセージが分かりません。ユーザーとしてはサービスを実際に検討する際に想起しずらい会社になってしまうでしょう。

また、メッセージ性のあるWebコンテンツを発信し続けることでそれに共感したユーザーがファンになり、長期的な顧客になっていきます。

このように、Webコンテンツを充実させることにより、似たようなサービスを展開する他社との差別化にもなるのです。

「企業の顔」となるWebサイトはいかにWebコンテンツが重要になのかがお分かりになったでしょうか?

それでは次にWebコンテンツにはどんな種類があるのか?について解説していきます。

Webコンテンツには、

上記のような8種類の種類があります。

単発型のコンテンツは1つのテーマについて書かれていて、ユーザーにとって有益で興味深いWebコンテンツです。

例えば、次のようなタイトルのコンテンツが単発型に当てはまります。

こちらは時代の移り変わりとともに、内容が古くなり、ユーザーの興味がなくなってしまう可能性がありますが、常に最新の情報にリライト(加筆修正)していくことで後に解説する永続型コンテンツになります。

「Webコンテンツを書いていきたい!」と思い立ったらまずはこの単発型記事を企画するのが一歩目として良いでしょう。

連載型のコンテンツは、一つのテーマを前編後編など分けたり、数回に分けて発信していくWebコンテンツです。

例えば、次のようなタイトルのコンテンツが連載型に当てはまります。

良質なコンテンツの場合、リピーターやファンが付き、企業のブランディング向上にも役立ちます。

永続型コンテンツは、長期的にユーザーにとって有益な、いわば教科書のようなWebコンテンツです。

例えば、次のようなタイトルのコンテンツが永続型に当てはまります。

何度も見返すようなものだったり、時期関係なく常にユーザーが気になるコンテンツが永続型に当てはまります。

常に安定した流入が見込めるので、永続型の記事を多く書けるとサイトの流入数も増えていくでしょう。

辞書型のコンテンツは、用語集だったり、ある言葉の意味を解説したり、一覧集など様々な内容を網羅的に書いているWebコンテンツです。

例えば、次のようなタイトルのコンテンツが辞書型に当てはまります。

言葉の意味を調べたい人、網羅的にまとめて調べたい人などは興味を持つコンテンツでしょう。

言葉の意味だけ調べて離脱してしまう方が多くなってしまうので、コンテンツ内で別のコンテンツに遷移させる工夫などは必要かもしれません。

追記型コンテンツは連載型コンテンツと近しい部分はあるのですが、追記型は基本的に雑多なコンテンツであると認識していただければと思います。

例えば、次のようなタイトルのコンテンツが追記型に当てはまります。

その時々で思うことを記事にしていくというかなりハードルとしては低いコンテンツになります。

SEO的な意味合いではなかなか相性の良くないコンテンツですが、社内向けや、顧客向けのロイヤルティを高めるには相性の良いコンテンツです。

インタビュー型のコンテンツは、自社サービスの声を発信するものや、専門家の意見を発信するようなWebコンテンツです。

例えば、次のようなタイトルのコンテンツがインタビュー型に当てはまります。

サービス導入を検討されている方に向けて、実際にユーザーの声を届けたり、信頼性のある専門家の意見をインタビューとして発信していくユーザーにとってかなり人気のコンテンツです。

他の型に比べてコンテンツ制作に時間と労力を要しますが、コンテンツ自体の価値は高く、リードナーチャリングやブランド力向上に貢献します。

季節型コンテンツは、その時期限定のタイムリーな内容を発信するWebコンテンツです。

例えば、次のようなタイトルのコンテンツが季節型に当てはまります。

特定の時期に注目が集まるようなテーマで制作するのが季節型のコンテンツです。

クリスマスのおすすめプレゼントのWebコンテンツを制作するなら、3~6か月前には着手し、ユーザーが検索し始める11月頃には上位表示されるように仕込む必要があります。

また、ライブや最新公開映画のレビューなどの場合も早さが重要で、公開後ユーザーの関心が高いうちにコンテンツを製作できるかが重要です。

季節型のコンテンツはタイミングがすごく重要なのでスピード感をもって制作していきましょう。

データ型のコンテンツは、アンケート調査結果、統計分析など数字に基づいた事実とそこに対する解釈を発信していくWebコンテンツです。

例えば、次のようなタイトルのコンテンツがデータ型に当てはまります。

実際に、アンケートを取って声を集めたり、統計を取って傾向や動向をユーザーに届けるのがデータ型のコンテンツです。

ユーザーにとっては自分ではわからないデータを発見できるのでかなり人気のコンテンツです。

調査や分析に時間はかかりますが、それほどコンテンツの価値は高く、ユーザーの求めるデータを提供できるので、ハードルは高いですが、ぜひ挑戦してみましょう。

ここまで8つのWebコンテンツの型を解説してきましたが、発信したい内容を整理し、どの型でコンテンツを制作するかの参考にしてみてください。

次に、Webコンテンツを制作するメリットとデメリットを解説していきます。

実際にWebコンテンツについてはわかったが、実施に踏み切れていない場合にはこちらを参考に検討してみてください。

Webコンテンツを制作するメリットを7つ紹介していきます。

こちらのメリットと後に紹介するデメリットを比較して実施するかを検討してみてください。

Webコンテンツは広告と違い施策実施にかかるコストが低く、誰でも始めやすいというメリットがあります。

Webコンテンツを入れるサイトディレクトリがあればすぐにでも始められますし、ない場合でも、ディレクトリ追加の初期開発費のみで始められます。

Webコンテンツの制作を外注する場合には追加で費用が掛かりますが、社内で行う場合には予算をかなり抑えて始めることができるでしょう。

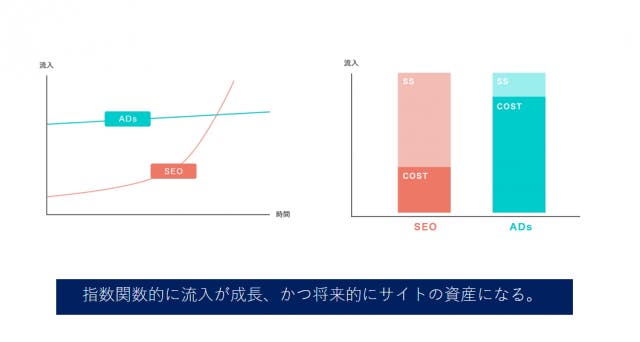

先程のWebコンテンツの種類でも紹介した、「永続型」のWebコンテンツを量産することにより、自社サイト上に永遠にWebコンテンツが資産として残り続けます。

質の高いWebコンテンツを書き、さらにSEO対策により上位表示ができた場合には、半永久的にユーザーの流入を見込める資産になります。

費用を掛けずに長期的に流入を取っていきたい場合にはWebコンテンツはすぐにでもやりたいところです。

また、止めたら流入が見込めなくなるので、費用をかけ続けなければならない広告と比べて制作してしまえばあとは流入し続けてくれるWebコンテンツの方が長期的に費用対効果が良くなることも多いです。

*SS:セッション(流入数)のことを指します。

Webコンテンツの目的でも解説していきましたが、質の高い価値のあるWebコンテンツを発信し続けることで、ユーザーがリピーターになり、ファン化します。

ユーザーに有益なWebコンテンツを届けることにより、サービスを検討した際に、自社のサービスを想起してもらいやすくなり、売上に貢献します。

また、ファンがコンテンツを拡散し、さらに別のユーザーにも認知してもらえる可能性も高まるので、自社の認知度向上にも貢献します。

同じテーマに基づいて発信し続けることでその分野の専門家というポジションを確立することができます。

ユーザーにとって「○○についての情報を知りたければこの会社」というようなイメージを抱かせることができ、自社の信頼性も高まります。

サービス導入を検討した際にも「あの会社は専門性があって話を聞いてみたい」という感情にもなるでしょう。

Webコンテンツが蓄積されてくると、企業のブランディング効果に非常に貢献していきます。

Webコンテンツを検索エンジンで上位表示させるというのが大目的にはなるかと思いますが、その他にもSNS、メディアでの拡散、広告、メルマガへの展開にも活かされます。

ユーザーにとって価値のあるWebコンテンツはSNSでの拡散もされやすくなるでしょう。

役に立つ情報、有益な情報はシェアしたくなる人も多いです。

それにより、さらに多くのユーザーに認知されるので自社の認知度を高めることができます。

また、リードナーチャリングとしてメルマガにWebコンテンツを載せて配信したり、

広告で認知を広げる、見込み顧客を増やすためにも活用できます。

Webコンテンツは検索エンジンのみならず様々な場面で活用することができます。

求職者が自社サイトに訪問した際に、採用向けのWebコンテンツが充実していたら自社への魅力付けに大きく貢献するでしょう。

実際にそこから求人の応募が増えたりしている企業も多いです。

また、専門性の高いWebコンテンツを発信し続けていると、ファンが増え、顧客になることもありますが、自社で働きたいという求職者になることもあります。

サイトにWebコンテンツが充実することにより採用に繋がることもあるのです。

ここまで社外向けのWebコンテンツについてのメリットを紹介しましたが、社内向けのWebコンテンツもメリットがあります。

社長の考えであったり、社員のインタビュー記事を載せることで社員のモチベーションが向上したり、社員同士のコミュニケーションが活性化するというメリットがあります。

社内の活性化にもWebコンテンツは大きな役割を果たします。

ここまでWebコンテンツのメリットを紹介していきましたが、反対にデメリットも当然あります。

以下にWebコンテンツのデメリットを3つ紹介しますので、ぜひWebコンテンツを実施しようと考えている方は覚えておいてください。

検索エンジンで上位表示をさせるWebコンテンツを制作していく場合、効果が出るまでに最低半年、基本的に1年くらいはかかってしまします。

いくら高品質な価値のあるWebコンテンツを発信したとしてもGoogleがそのコンテンツを認識し評価するまでに数週間から数か月かかってしまうこともあります。

Webコンテンツでユーザーの流入数を増やしていくには辛抱の時期が続きます。

短期的ではなく、中長期的な目線をもって制作していきましょう。

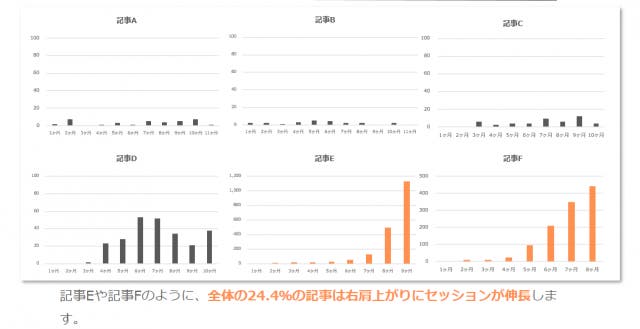

Webコンテンツを1回書いただけでは、あまり効果は得られません。

リライトをせずに伸び続けるコンテンツは全体の24%しかありません。(弊社事例を基に算出)

新規コンテンツは公開後6か月でセッション数のピークに達します。

一方6か月以降もセッションが伸び続けるコンテンツは全体の24%しかないのです。

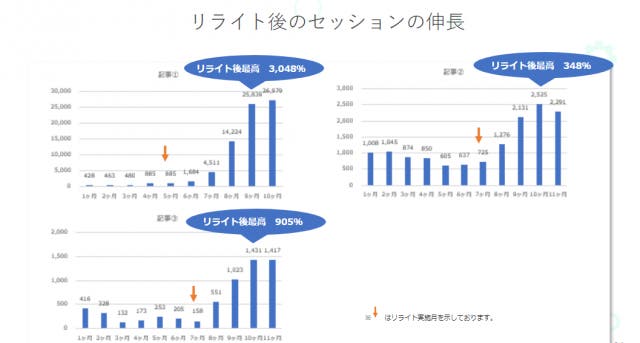

しかし、リライトをすることでセッションが再び伸びるコンテンツは全体の62%に及びます。

さらにリライト前のセッションより200%以上伸びたコンテンツが82%という結果になっております。

Webコンテンツは書いたら終わりではなく、継続的に修正していく必要があります。

リライトの効果については別の記事でも書かれていますので、下記リンク文からぜひご覧ください。

Webコンテンツは初期費用を抑えられると先ほど紹介しましたが、より価値のあるコンテンツをユーザーに届けようとすると制作に工数がかなりかかってしまうこともあります。

短期的になかなか効果が出ないかつ、コンテンツ制作の手間がかかるという点で途中であきらめてしまう方も多いのではないでしょうか?

ここまでWebコンテンツのメリットとデメリットをご紹介しましたが、ここからは実際に成果を出すWebコンテンツの制作方法を解説していきます。

Webコンテンツはデメリットのところでも解説しましたが、人が時間と労力をかけて生み出すものです。

Webコンテンツの作成やWebサイトの運営においては、「サイト内にコンテンツを入れてもなかなか成果が実感できない」という担当者は非常に多いです。

この背景には、“コンテンツの役割が明確化されていない”という要因があります。

どんな人に届けたいコンテンツなのかを明確にしないと、誰の興味も湧かないコンテンツになってしまいます。

しっかりとコンテンツの役割を明確にし、その役割に合わせコンテンツを制作していきましょう。

3つのコンテンツの役割とそれぞれのコンテンツ制作方法について解説していきます。

Webコンテンツには3つの役割があります。

アクセスを集めやすい「集客系コンテンツ」、自社商品に興味を持つ可能性のある人に有益な情報を提供する「教育系コンテンツ」、自社のサービスを検討している人に魅力付けや不安の払拭を行う「セールス系コンテンツ」、これら3つの役割のどれに当てはまるコンテンツなのかを意識して制作していきましょう。

それぞれ3つの役割をさらに細かく解説していきます。

定番コンテンツとして、「○○とは」「○○について」「○○のやり方」といったある一つのテーマに沿ったまとめコンテンツや、ユーザーの疑問を解決するHOW TO系のコンテンツが挙げられます。

あるテーマでユーザーが疑問に思っていることを網羅的に解決していくまとめコンテンツやHOW TOコンテンツは自社サービスとのつながりは浅いですが、見込み顧客の獲得に非常に貢献します。

例えば、SEOのコンサルティングサービスを自社で行っているとしたとき、「SEO対策 費用」といったキーワードは直接サービスに関わるコンテンツです。

しかし、「SEO対策とは」というHOW TO系のコンテンツはすぐにサービス検討する可能性は低いが、いずれ自社サービスを検討してくれる見込み顧客を獲得できるコンテンツになります。

集客に適したコンテンツで自社サイトに見込み顧客が来たあと、自社サービスに興味を持ってもらうために教育をしていく必要があります。

サービスの選び方や、ケーススタディ、自社サービスの使い方といったコンテンツを書くことによって、より自社サービスに興味を持ってもらうように教育をしていきます。

先程の例と同様にSEOのコンサルティングサービスを自社で行っているとしたときに、「SEOを自社でやるのと、外注するのってどんな違いがあるんだろうな?」「SEOを社内で行うの難しそうだな」「実際にSEO対策をどこかの会社に任せたいな」といった感情にユーザーを教育していく必要があります。

そのため、SEO対策を外注したときの成功事例や失敗事例、SEO対策のマニュアル、SEO対策をしてくれる会社の選び方などをテーマとしてコンテンツになります。

集客・教育で生み出した見込みユーザーを指標とするCVポイントへ導くには、不安を拭い去ってくれるセールスの役割を持ったコンテンツが必要です。

お客様の声やサービス導入事例紹介は他人の購入体験として参考になるので、見込みユーザーからすると何よりも効果的な判断材料になります。

実際にサービスを導入した顧客がどのような課題感を抱えていて、導入後にそれがどのように解決されたのか?また、サービスを導入してどのくらいの費用対効果が得られたのか?など自社サービスに興味を持った見込み顧客に、導入したときのイメージを湧かせられるかが非常に重要です。

これら3つのコンテンツの役割を意識しながらコンテンツを制作していけば目指している成果に近づいていくことでしょう。

また、目的を明確にさせた後に実際どのように記事を書いていけばよいのか?というライティングに関しての記事はこちらでございます。

ぜひ本記事と合わせて成果の出るコンテンツの制作の参考にしていただければと思います。

コンテンツをサイト内へ入れただけでは、決して最適な運用であるとはいえません。コンテンツを放置しておくと流入はいずれ止まってしまいます。

そこで流入数をさらに伸ばしていくにはWebコンテンツを分析し、コンテンツの修正(リライト)を随時していくことが求められます。

分析はGoogle AnalyticsとGoogle search consoleを用いて行います。

その他有料のツールを利用する場合もございますが、無料で行う場合には基本的に上記の二つのツールを用いて行います。

この分析と分析後の運用はWebコンテンツを資産にしていくために非常に重要になってくるのでしっかりやり方を覚えておきましょう。

下記にGoogle AnalyticsとGoogle search consoleの使い方、そしてリライトするコンテンツの選び方についての記事を紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

また、Google AnalyticsとGoogle search consoleの使い方をさらに詳しく説明している資料もございますのでそちらもぜひご覧ください。

ここまで成果の出るコンテンツの制作方法と分析運用について解説してきましたが、「せっかくWebコンテンツ作るなら面白いコンテンツにしたいなと」と思う方もいらっしゃるかと思います。

そこで、面白いコンテンツを制作するための2つのポイントを紹介していきます。

行動力のあるコンテンツは人気が出る傾向にあります。

実際にお客様の声を聞くインタビューコンテンツや、日常の疑問を実際に検証してみるコンテンツなど、自分では行動できないが興味はあるという事柄に対して挑戦している、行動しているコンテンツはどうしても気になります。

時間と労力はかなりかかってしまいますが、その分誰も作っていないコンテンツなので独自性も高まり人気も出る傾向にあります。

ただ役に立つ情報のみ提供しているコンテンツはなかなか面白いと感じてもらえません。

堅いコンテンツより、少しユルいコンテンツの方がユーザーは読みやすく、面白いと感じやすいです。

もし、面白いコンテンツを作りたいという場合には、コンテンツの中で有名人の名言を引用してみたり、アニメや漫画の登場人物の有名なセリフを用いて表現することで多くのユーザーとの共通点を持ち、ユーザーは親しみやすさを感じます。

ユーザーの共感ポイントを作り、飽きずに読めるコンテンツを作っていきましょう。

ここまでWebコンテンツについて様々な角度から解説してきましたが、最後に実際にWebコンテンツの事例を紹介していきたいと思います。

事例を参考にしながら自社に合ったコンテンツを制作してみてください。

BtoB、BtoCに分けて実際にどのようにメディア運用しているのか?どのようなコンテンツを書いているのかを紹介していきます。

自社に合った形のWebコンテンツ運用を探すうえでぜひ参考にしてみてください。

コンテンツをWebサイトへ入れて、また新たなコンテンツを作っていく。そして随時コンテンツを書き直していく。

Webコンテンツ運用に特効薬はありません。地道にコツコツと続けていくことで、あなたの運用するWebサイトが会社の顔になり、会社の資産になっていきます。

短期的に成果が出づらく諦めてしまう方も多いですが、ぜひ中長期的な目線をもって運用していきましょう!

最後までお読みいただきありがとうございました。

SEO対策についてもっと学びたいという方は以下の記事をご覧ください。きっとあなたにあったSEO対策が見つかるはずです。

・SEO対策完全版マニュアル|費用対効果大のWEB集客方法について

・【完全版】コンテンツSEOとは|本当にSEOに強いブログや記事の書き方