SEOとは?SEO対策で上位表示するための具体施策と事例を解説

SEO対策

最終更新日:2025.07.03

更新日:2024.04.02

マーケティングチャネルとしてまだまだ重要であり続けるブログ。DXに注力する多くの企業もこれからブログを含むWebサイトの開設やサイトリニューアルに動いていることでしょう。しかし、ブログの成果を最大化するには事前にしっかりと計画を立てておかなければいけない項目もあります。

カテゴリ分けはブログのパフォーマンスを大きく左右する要素の一つです。適切にカテゴリ分けを行なうことで読者が回遊しやすいブログを作り上げることができます。本稿ではブログにおけるカテゴリ分けの重要性や、カテゴリ構造を決める際のポイントや注意点について解説します。ぜひ参考にしてください。

適切なブログのカテゴリ分けは、読者にとっての利便性の観点だけでなく、SEOにおいても重要な作業となります。以下で、読者目線とGoogle目線の2軸に分け、その重要性を解説します。

ブログのカテゴリは、読者が必要な情報にスムーズにアクセスできるよう、情報の種類やテーマごとに分類し整理するためのものです。せっかくクオリティにこだわって1ページ1ページを実装しても、カテゴリ分けが乱雑で整理されていないブログでは、読者が次の気になるページを見つけられないかもしれません。

読者がサイト内を回遊する過程で離脱を生まないよう、分かりやすく使いやすいカテゴリ構造を作り上げましょう。

カテゴリ構造は、Googleのクローラー(検索エンジン)がブログの情報を正しく読み取るためにも重要なものです。特定のテーマに関するが綺麗にまとまっていれば、クローラーはその情報をスムーズに読み取ることができ、理解しやすくなります。反対に言えば、ブログのカテゴリ構造が整っていない場合は、クローラーにブログの中身や専門性を正しく理解してもらいづらいということです。クローラーにWebサイトの構造を正しく理解してもらえなかった結果、「重要なページがインデックスされない」「本来よりもSEO上の評価が落ちる」といった事態に陥ることもあります。

また、SEOの評価を効率よく高めるには個々のページごとはもちろんですが、「SEO」や「インターネット広告」といったテーマごとに一つのカテゴリとして実装することが重要です。テーマごとにカテゴリがまとまっている場合とバラバラな場合では、SEO上の評価の高まり方に大きな違いが出てくるため、後述のポイントを参考に、重要度の高いテーマをきれいにカテゴリとしてまとめられるよう模索してみてください。

では実際に、カテゴリ構造を決める際は、どのような点に留意して行えばよいのでしょうか。本稿では以下の2つのポイントを解説します。

カテゴリ構造の大鉄則は、「読者とGoogleの両方にとって回遊しやすいこと」です。Googleのクローラーは人間と同じように、リンクをたどってWebサイトを回遊します。SEO対策の全般に言えることですが、基本的には「読者にとって有益=Googleにとって(SEO対策として)有益」というふうに捉えておくとよいでしょう。Google公式のSEO関連情報ポータルである「検索セントラル」の「SEOスターターガイド」内で、カテゴリを含むリンク構造についてGoogleは以下のように述べています。

一般的なコンテンツからそのサイトで求めている具体的なコンテンツへ、読者ができるだけ簡単にたどり着けるようにしてください。適宜ナビゲーション ページを追加し、内部的なリンク構造に効果的に組み込みます。サイト上のすべてのページにリンクから到達できるようにし、サイト内の検索機能を探さなくても済むようにします。関連ページへのリンクを適宜追加すると、読者が同様のコンテンツを見つけやすくなります。

以下のことは避けましょう。

- ナビゲーション リンクを複雑な関係にする(例: サイト上のすべてのページを他のすべてのページにリンクする)。

- コンテンツを過度に細分化する(そのため、ホームページから到達するのに 20 回もクリックする必要がある)。

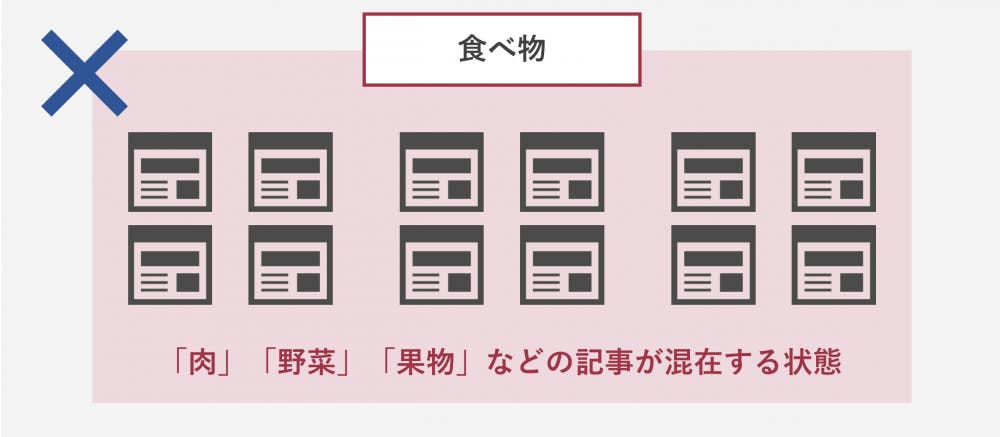

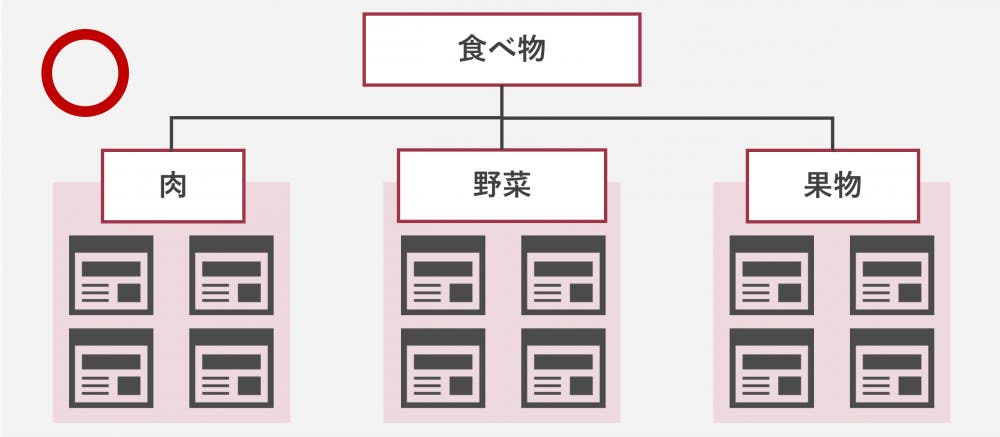

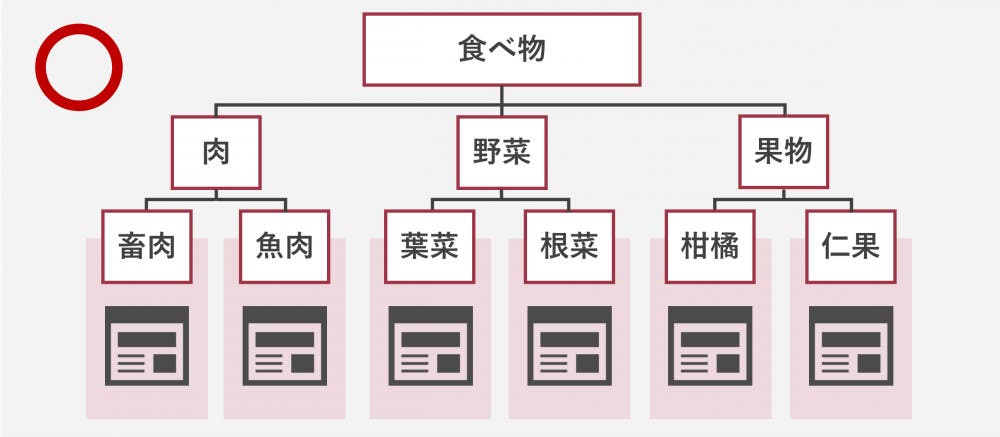

回遊しやすいWebサイトを作成する上で重要な点は「シンプルで、深すぎない階層構造を作成すること」です。上記に避けるべき例として挙げられている「サイト上のすべてのページを他のすべてのページにリンクする」はあくまで内部リンクの話ですが、カテゴリ構造についても同じことが言えます。例えば「食べ物」というカテゴリに「肉」や「魚」、「野菜」のページがまとめられている構造は、読者が自分が興味のある記事を見つけやすい状態であるとは言えません。繰り返しになりますがカテゴリ構造はあくまで「読者のためのもの」と捉えておくことが重要ですので、分かりやすく使いやすいカテゴリ構造となるよう意識して設計しましょう。

分かりやすく使いやすいカテゴリ構造を組む際のポイントは以下の2点です。

親・子カテゴリに振り分けることで分かりやすいカテゴリ構造を作成することができます。「親・子カテゴリに振り分ける」とは、簡単に言えば大きな分類の中に小さな分類を作る作業です。先述した例で言えば、食べ物という大きな分類の中で、さらに肉や魚という小さな分類が含まれるイメージとなります。

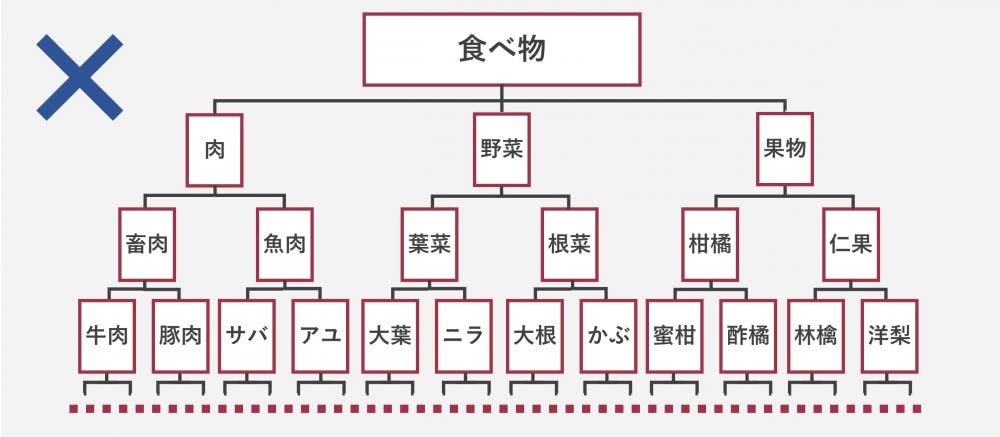

また、孫カテゴリまで階層を作成するケースもありますが、階層の数の増やし過ぎには注意しましょう。ECサイトや物件検索サイトなど、取り扱うページの数が膨大で、サイト内の絞り込み検索機能の活用が前提となるようなWebサイトの場合はカテゴリの細かい分割が必要となりますが、リンクをたどったサイト内回遊が一般的なブログの場合は、特定のページに辿り着くためのクリック数が増えると、かえってユーザビリティを下げる要因となります。ブログトップから末端の記事ページまで2~3クリックで到達できる設計にしておくのが無難でしょう。

なお、SEOとクリック階層の関係性については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

もう1つ、出来る限り意識しておきたい点が「後からURLを変更する手間が発生しないようにすること」です。本稿での詳細な解説は控えますが、Googleは読者にとって分かりやすいURLを採用することを推奨しています。

コンテンツが適切に整理され、訪問者がサイト上のどこにいるのか判断しやすいディレクトリ構造を使用します。ディレクトリ構造を利用して、その URL で見つかるコンテンツの種類を表すようにします。

以下のことは避けましょう。

.../dir1/dir2/dir3/dir4/dir5/dir6/page.htmlのようにサブカテゴリを深くネストする。- 含まれているコンテンツと関連のないディレクトリ名を使用する。

重要なのは「読者がサイト上のどこにいるのか判断しやすいURLを作成すること」です。当メディア『PINTO!』はURLにカテゴリ名を含めることで「分かりやすいURL」を実現しようとしています。

<『PINTO!』のURL構造>

https://www.plan-b.co.jp/blog/seo/57421/

※本来は記事IDの部分も「blog-category」や「ブログカテゴリ」などコンテンツの内容を示すURLに設定するのがベストプラクティスですが、管理上の都合で数字の記事IDを採用しています。URL(パーマリンク)と管理上の都合については、以下の記事で詳しく解説しているため、興味のある方は参考にしてみてください。

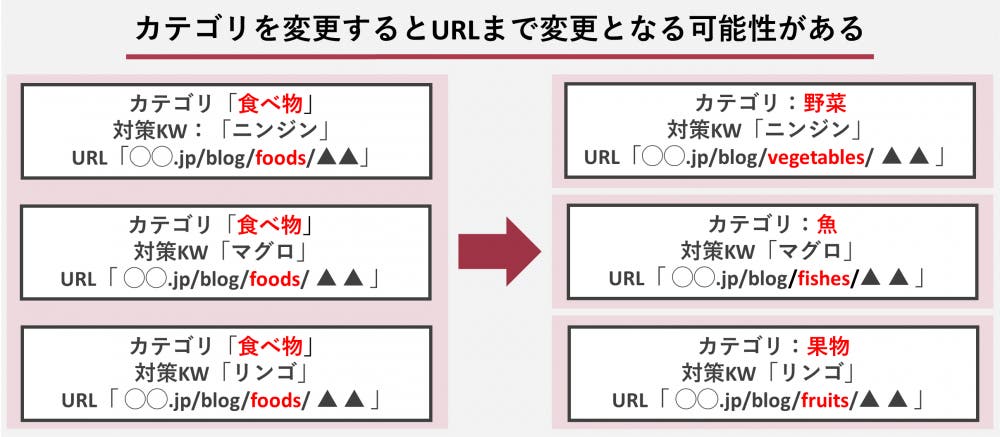

つまり、カテゴリ名をURLへ適切に組み込むことにより、読者にとって分かりやすいURLを実現することができるということです。しかし、カテゴリの設計が不十分なまま、URLにカテゴリ名を含めて運用してしまうと、後からカテゴリを修正する必要が発生したときに、カテゴリ配下にあるページ全てのURLが変更となるケースに陥りかねません。

上の画像は「最初に設定したカテゴリが大きすぎて、記事数が増えてきたタイミングでカテゴリを分ける必要が発生した」という例です。また、逆も然りで「最初に細かいカテゴリを作成しすぎて、記事数がほぼ増えないカテゴリが発生し、後でカテゴリを統廃合する必要が発生した」というケースも十分にありえるでしょう。

GoogleはURLごとにSEO上の評価を蓄積する形式を採用しているため、URLが少しでも変更となれば新しいページと認識され、評価がほぼリセットとなります。URLに変更が加わった後にリダイレクトで評価を受け渡すことは可能ですが、評価が完全に受け渡されるまで一定の時間を要するため、その間の成果は落ち込む可能性があります。またリダイレクトの設定自体も手間ですから、出来る限りURLの修正が発生しないようなカテゴリにした方がよいということです。

カテゴリの修正を発生させないポイントは、以下の3点です。

もちろん、ブログ立ち上げ時に「後から修正の必要が発生しない完璧なカテゴリ構造」を設計することは非常に難易度が高いです(というより不可能に近いです)。カテゴリとして設定すべきテーマは「事業上、重要度の高いテーマ」ですから、事業のフェーズや新規事業の立ち上げ・廃止などによって、いくらでも状況は変化します。あとで一定の見直しが発生することも視野に入れながら、慎重にカテゴリを設計する姿勢が重要となるでしょう。

ブログのカテゴリと同じような役割を持つ機能として「タグ」があります。以下にカテゴリとタグの役割の違いをまとめます。

| 主な特徴・役割 | |

| カテゴリ |

|

タグ |

|

簡単に言えば「分類したいがカテゴリとして実装するほどではないテーマ」はタグとして実装するイメージです。逆に言えば「大量にページを作成しSEO上の評価を高めたいような、重要度の高いテーマ」のみをカテゴリとして実装していくとよいでしょう。

例えばですが、このメディアはウェブマーケティングに関して発信しているのですが、カテゴリにSEO対策、タグに内部対策等の切り分けがイメージです。

ブログのカテゴリ構造は読者にとってもGoogleにとっても重要なものです。基本的には「読者にとって親切なカテゴリ設計とは?」を突き詰めていけば、SEO対策としても効果の高いカテゴリ構造となるでしょう。前述した通り、最初から完璧なカテゴリを設計することは非常に難易度が高いですが、本稿を参考にぜひカテゴリ設計の検討を重ねてみてください。