【5分でわかる】GTM(Googleタグマネージャー)の設定方法

インターネット広告

2024.07.05

2022.01.27

2024.07.04

Googleが提供するリスティング広告のサービスの一種、動的検索広告(DSA)。サイト成果を最大化したい、運用工数を抑えたい方にピッタリの配信手法です。この記事では動的検索広告のメリットや活用方法ついて解説します。

DSAとはDynamic Search Adsの頭文字を取った略語で日本語に直すと動的検索広告となります。Googleがユーザーの検索語句と関連性が高いと判断するWebページ(ランディングページ)を自動でリンク先に設定し広告が配信がされます。DSAを活用するとキーワードの登録や広告文の作成という今まで行っていたアクションが不要になります。

DSAはGoogleのクローラーが下記のような動きをして検索語句とのマッチングを確認し広告を配信します

DSAでは今までは人間の作業であった「キーワード選定&登録」や「広告文の作成」がGoogle側で自動で行ってくれます。

Google のAvinash Kaushik氏のTwitterには「Googleでの検索に使用される言葉は、毎日16%がそれまでまったく使われたことがなかった言葉である」とツイートされています。

[This # always blows my mind:] 16% of queries typed into Google every day have never been used before. Every day! #change

— Avinash Kaushik (@avinash) October 6, 2011

このように、 膨大な数の検索語句が毎日のように生み出され、広告主側が手動でキーワード登録をおこないカバーしていくことはほぼ不可能です。そこで登場した動的検索広告を使えば、人間技では対応できない検索語句を、少しでもカバーして取り逃がさなくできます。

ユーザーが検索しているキーワードの内容とWebサイトの関連性が高いページに基づいて見出しが動的に生成されます。

これによりユーザーの探している情報と関連性が高い広告(見出し)を表示することが可能です。

先述の通り、動的検索広告は、ユーザーが検索したキーワードとインデックスされたページの関連性に基づいて広告が作成されます。

そのため、手動で登録をするキーワード入札ではカバーしきれない、型番や詳しい利用用途など具体的なキーワードや、3語以上のロングテールキーワードに対して広告を配信することができます。

このため、顕在化したユーザーに対して広告を配信することができ手動で設定しきれていないキーワードを発見することもあります。

情報量が膨大になってしまうサイトの場合、広告運用者のキーワードの登録や管理、広告文の作成の手間も膨大になってしまいます。

動的検索広告を活用すればキーワードの選定や登録、広告文の作成や登録などの作業が自動化されるため、工数を削減できます。

キーワードや広告文を設定しなくても広告配信ができるDSA、かなり便利なように感じるかと思いますがデメリットも存在しています。

ここでは代表的なDSAのデメリットを3つ紹介したいと思います。DSAを利用される際はこのデメリットも把握した上で運用しましょう。

DSAでは機械により自動的にユーザーの検索語句とマッチしたページが遷移先に設定されます。そのため、会社概要やヘルプページ、Q&Aなどコンバージョンに繋がりにくい、本来広告は出したくないなどのページにもユーザーを遷移させてしまい無駄な配信になる可能性があります。そのため、サイト内の遷移先にしたくないページは除外設定をし、配信されないようにしましょう。

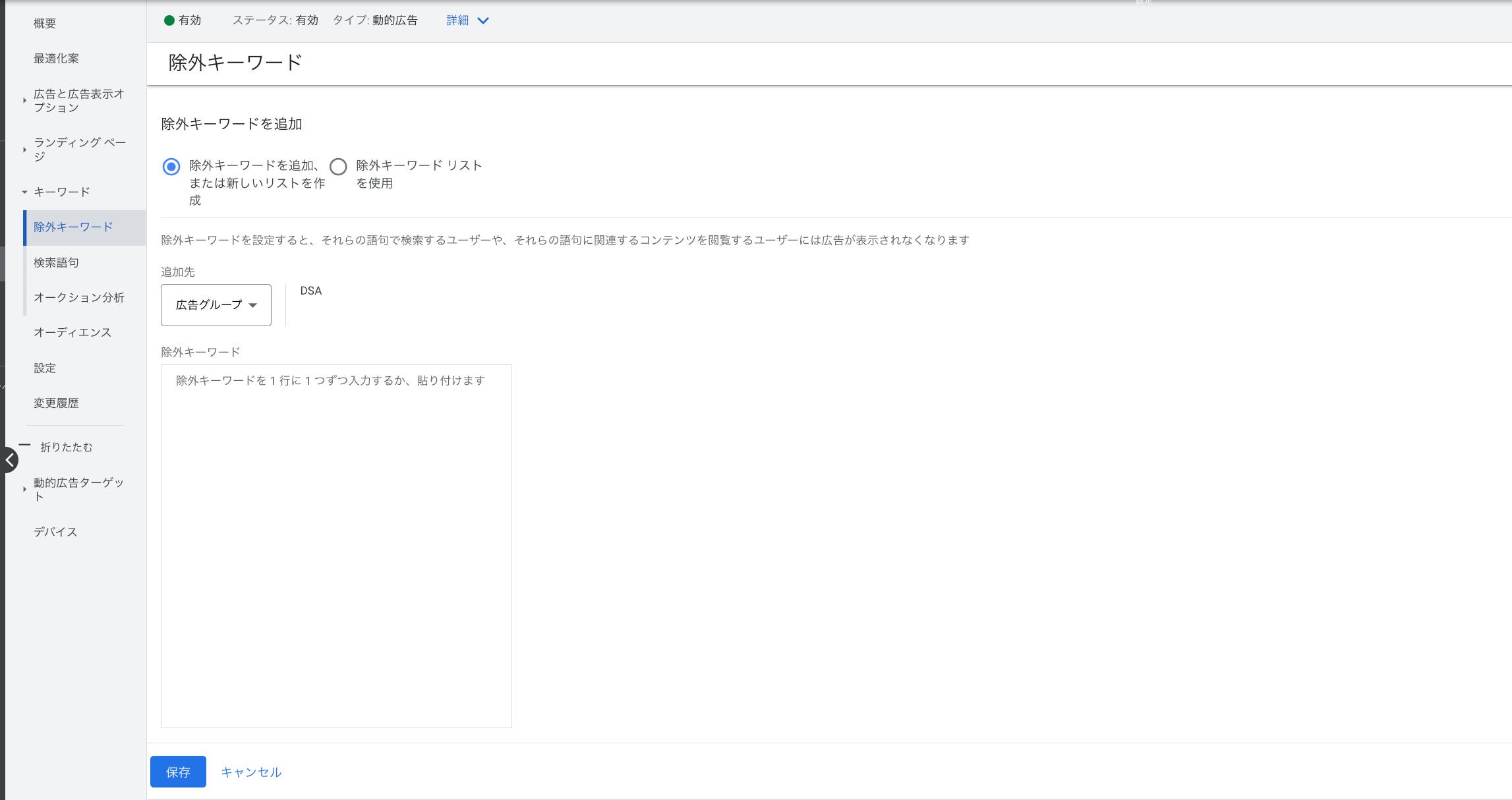

DSAはこちらでキーワードを指定しそれに沿わせて広告配信するというシステムではないのはこれまで説明してきた通りなのですが、指定できないことにより出したくない検索語句にも反応して広告が配信される可能性があります。例えば「悪評」「最悪」などのネガティブワードや「概要」「とは」などのコンバージョンからは遠いと想定される知りたい系ワードなどがあります。 こういった検索語句を拾わないためにも、DSAのグループでキーワードの除外設定はしっかり行いましょう。

こちらはデメリットではないのですが、DSAを活用するのであれば必ずと言っていいほど取り組むべき課題になります。DSAの仕組みは先述したように、クローラーがWEBサイトを巡回し情報を収集、その情報をもとに広告配信がなされます。つまりクローラーがサイトの中の情報を正確に読み取れないと、想定した検索語句に配信ができないだけではなくそもそも広告の配信がされない可能性もあります。そこでメタタグやディスクリプションなど一般的にSEOで用いられる対策をサイト内に施す必要があります。

クローラーがサイトを巡回できるように500エラーなどのサーバーエラーは発生していないかをチェックしましょう。サーチコンソールなどを用いてきちんとインデックスされているかを確認してDSAを設定しましょう。

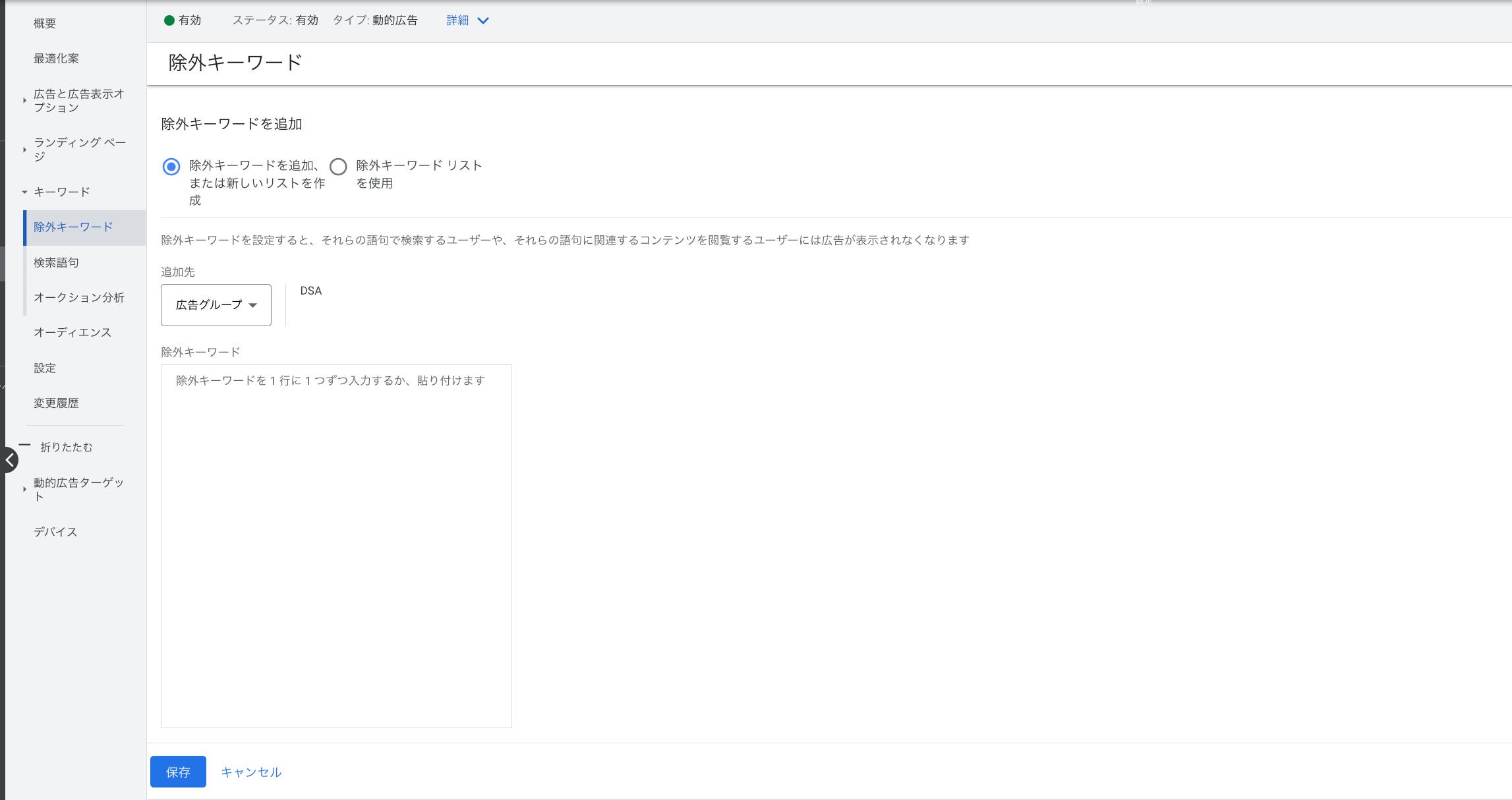

会社概要やQ&Aなど一般的にコンバージョンから遠いと想定されるページはDSAの対象としないよう事前に除外しておきましょう。 設定方法はDSAグループ>動的広告ターゲット>除外動的広告ターゲット>青いプラスボタンを押してURLを記載します。 またキーワードもページの除外と同様に行いましょう。主にネガティブワード、知りたい系ワードは予め除外しておくと良いでしょう。 こちらの除外設定方法はDSAグループ>キーワード>除外キーワード>青いプラスボタンを押してキーワードを記載します。

またキーワードもページの除外と同様に行いましょう。主にネガティブワード、知りたい系ワードは予め除外しておくと良いでしょう。 こちらの除外設定方法はDSAグループ>キーワード>除外キーワード>青いプラスボタンを押してキーワードを記載します。

これは通常の検索広告でも言われていることですが、DSAも同様に機械学習による自動入札を用いて検索語句に応じて最適な入札を行い成果を最大化できるようにしましょう。

こちらも通常の検索広告と同様、広告表示オプションを活用し、配信された広告に訴求を追加することができます。活用することによりユーザーへ伝えられる情報が多くなりクリック率の向上などが見込めるのでぜひ設定を行いましょう

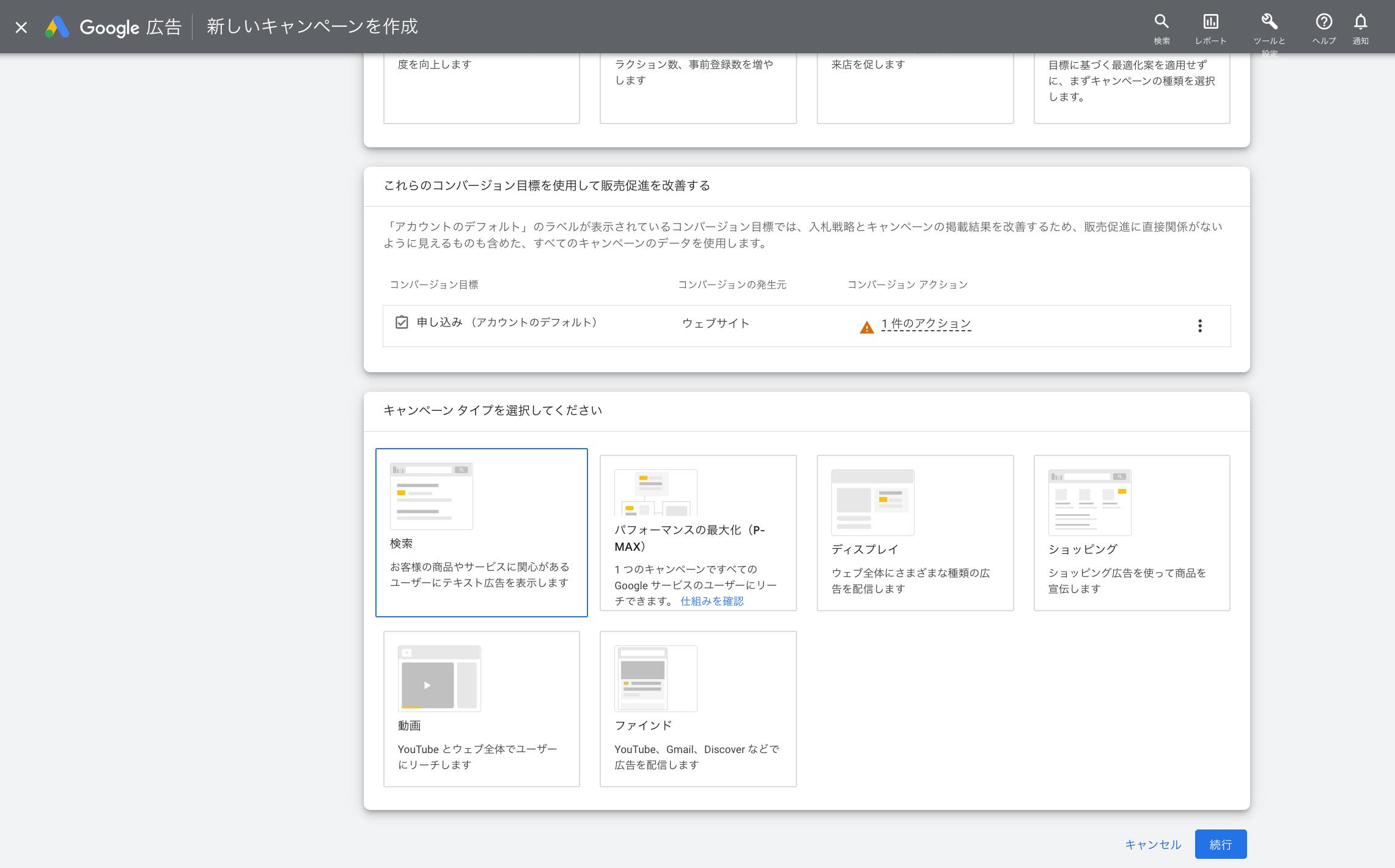

では広告アカウント内においてどのようにDSAを設定するのかを説明します。なお、DSAはそれだけをキャンペーンにしてもいいですし、既存のキャンペーン内にグループとして作成しても構いません。予算や入札方法など目的や管理のしやすさによりパターンを選びましょう。

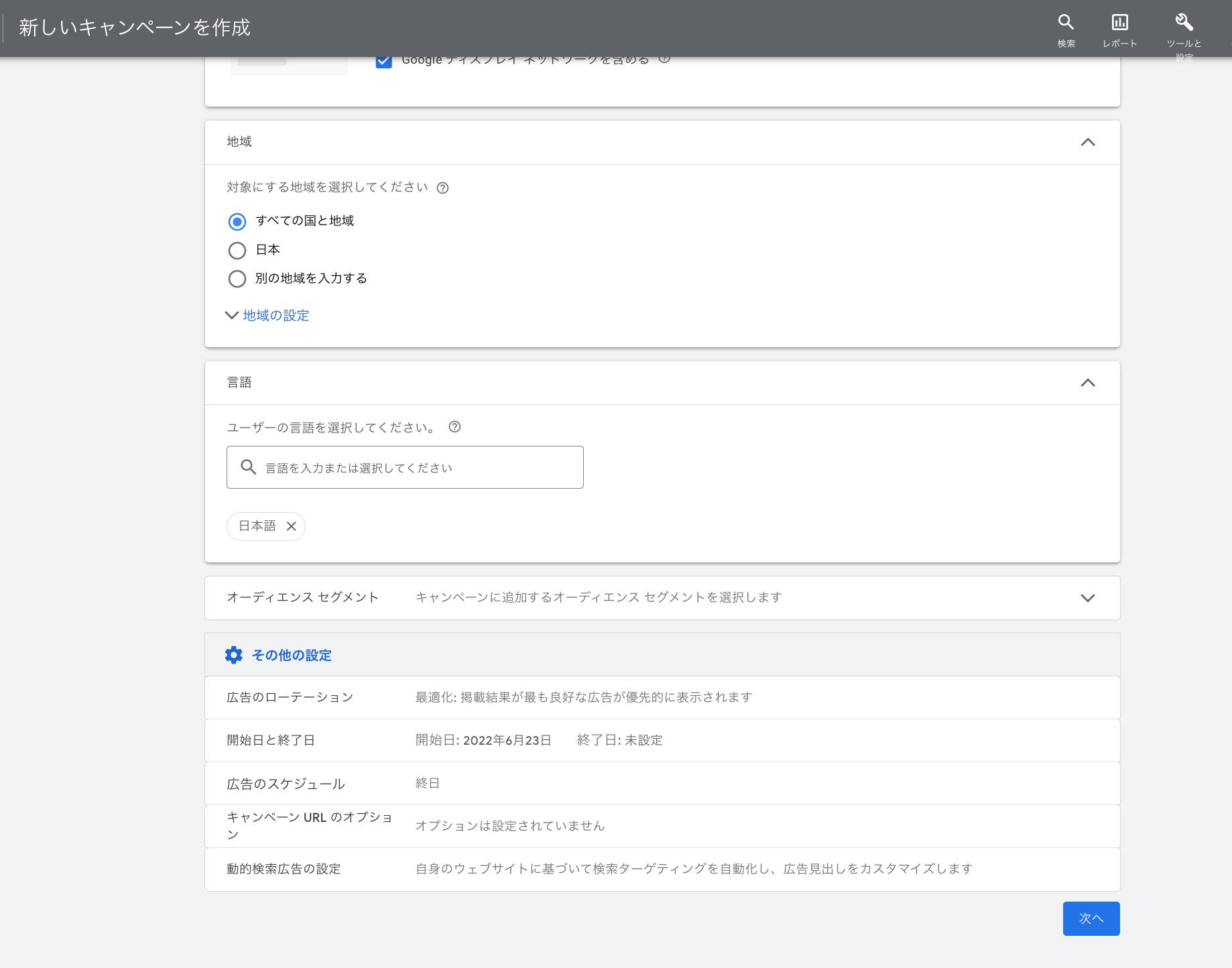

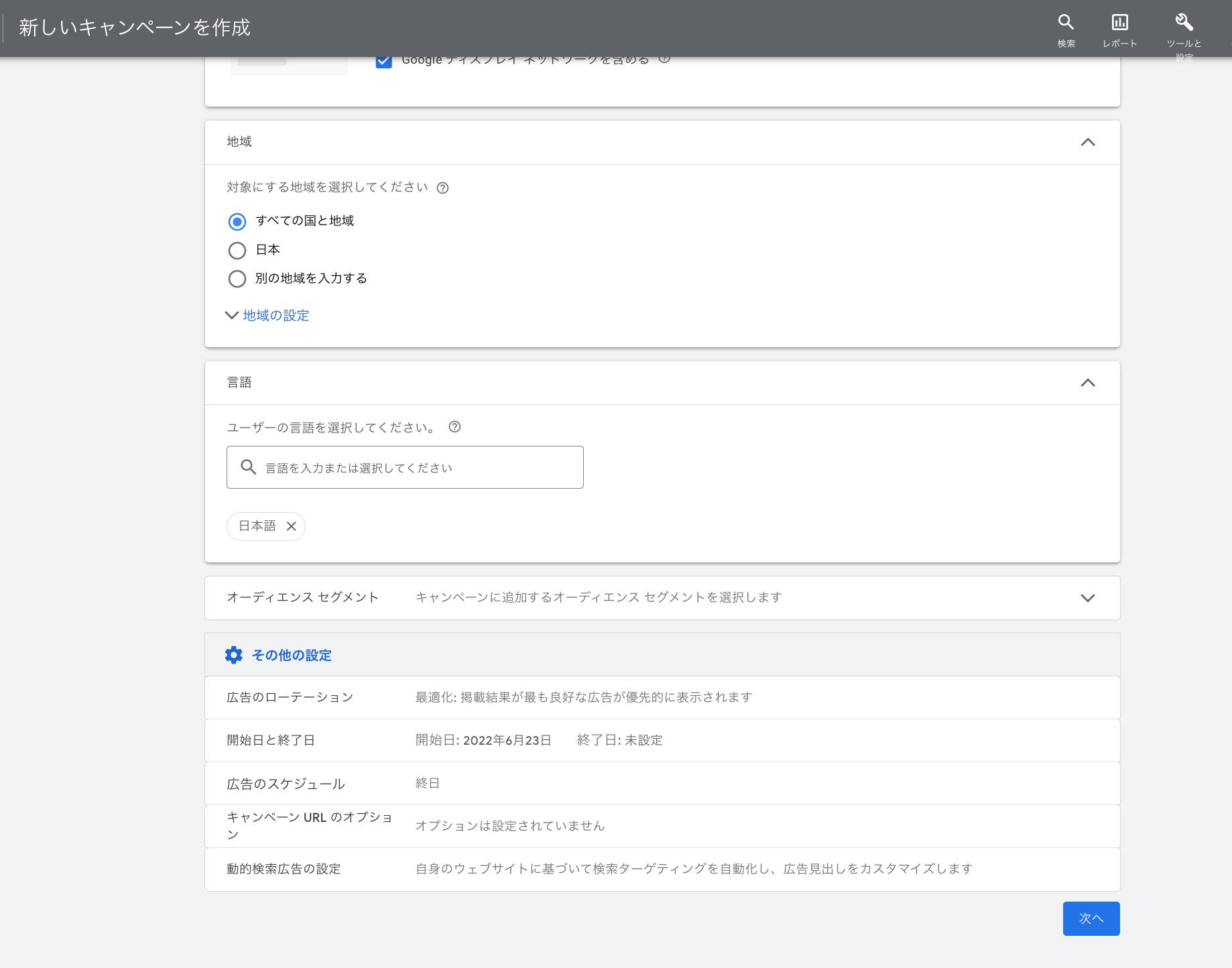

キャンペーンを別にDSA用で作成する場合は、通常の検索広告と同じく、キャンペーンタイプは検索にします。 任意のキャンペーン名をつけていただき、単価設定や地域設定などを行い最下部の歯車アイコンの「その他の設定」をクリックしましょう。

任意のキャンペーン名をつけていただき、単価設定や地域設定などを行い最下部の歯車アイコンの「その他の設定」をクリックしましょう。 「動的検索広告の設定」をクリックすると下の画像のような画面になりますので「ドメインを入力してください」の箇所へ配信したいWEBサイトのドメインを記載します。 この際「https://」は必要ありません

「動的検索広告の設定」をクリックすると下の画像のような画面になりますので「ドメインを入力してください」の箇所へ配信したいWEBサイトのドメインを記載します。 この際「https://」は必要ありません 「ターゲティング ソースを選択してください」の箇所は特に希望がなければデフォルトの「自分のウェブサイトの Google インデックスを使用する」で大丈夫です。以上でキャンペーンの作成が終了しました。

「ターゲティング ソースを選択してください」の箇所は特に希望がなければデフォルトの「自分のウェブサイトの Google インデックスを使用する」で大丈夫です。以上でキャンペーンの作成が終了しました。

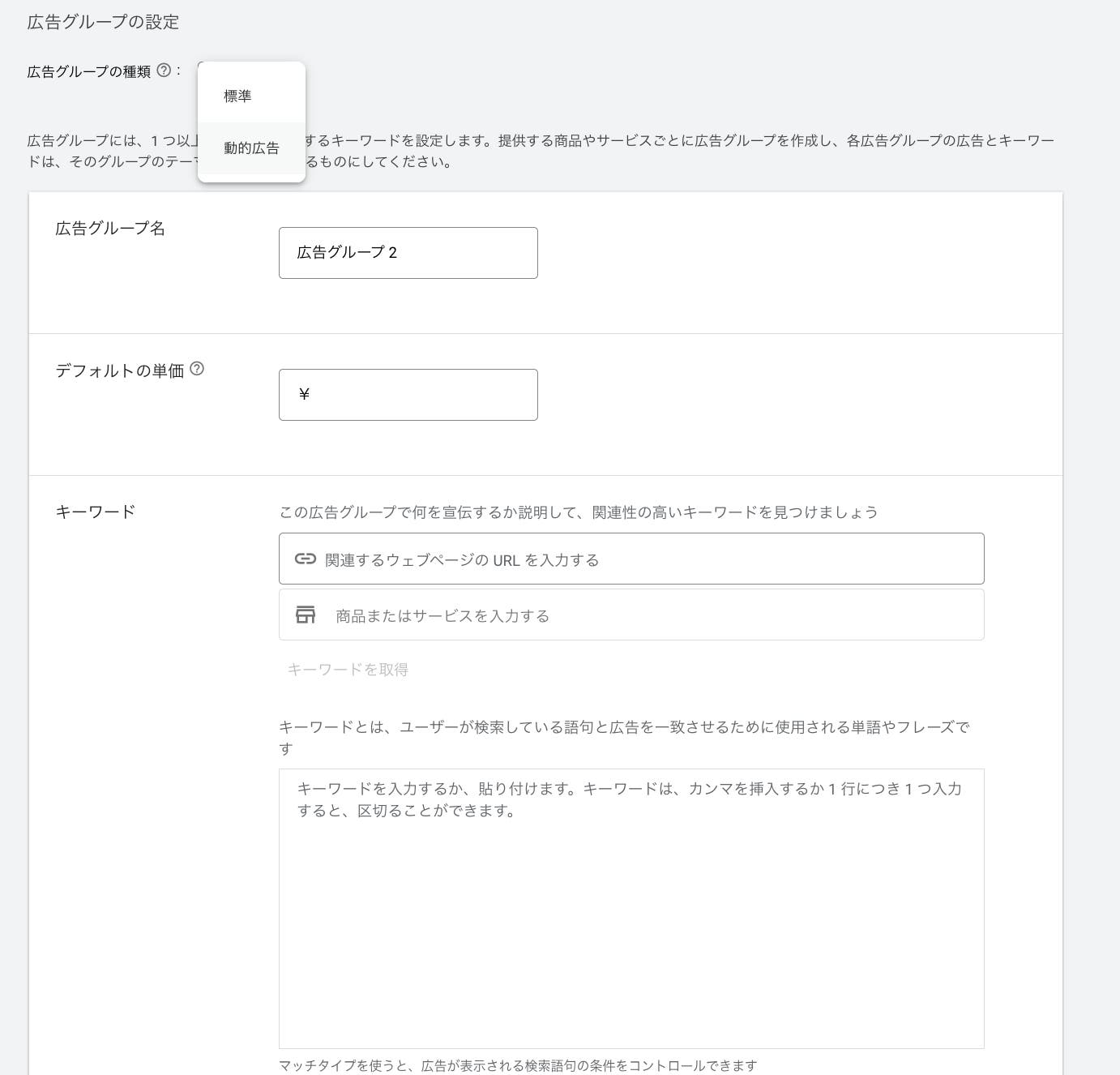

次に広告グループを作成します。広告グループの青いプラスボタンを押し、広告グループの種類を「動的広告」に設定します。変更する際に「広告グループの種類を変更しますか?」と出るので「続行」をクリックします。 任意の広告グループ名をつけて、WEBサイト内のどのページに対して広告を配信をするかを選択します。

任意の広告グループ名をつけて、WEBサイト内のどのページに対して広告を配信をするかを選択します。 ここで特定のURLを持つ一部のページなど細かく設定できるのですが、基本的には広く配信をするため、「すべてのウェブページをターゲットに設定する」を選択するのが良いでしょう。なお、こちらの設定はあとから変更可能です。最後に保存を押して広告グループの作成が完了します。

ここで特定のURLを持つ一部のページなど細かく設定できるのですが、基本的には広く配信をするため、「すべてのウェブページをターゲットに設定する」を選択するのが良いでしょう。なお、こちらの設定はあとから変更可能です。最後に保存を押して広告グループの作成が完了します。

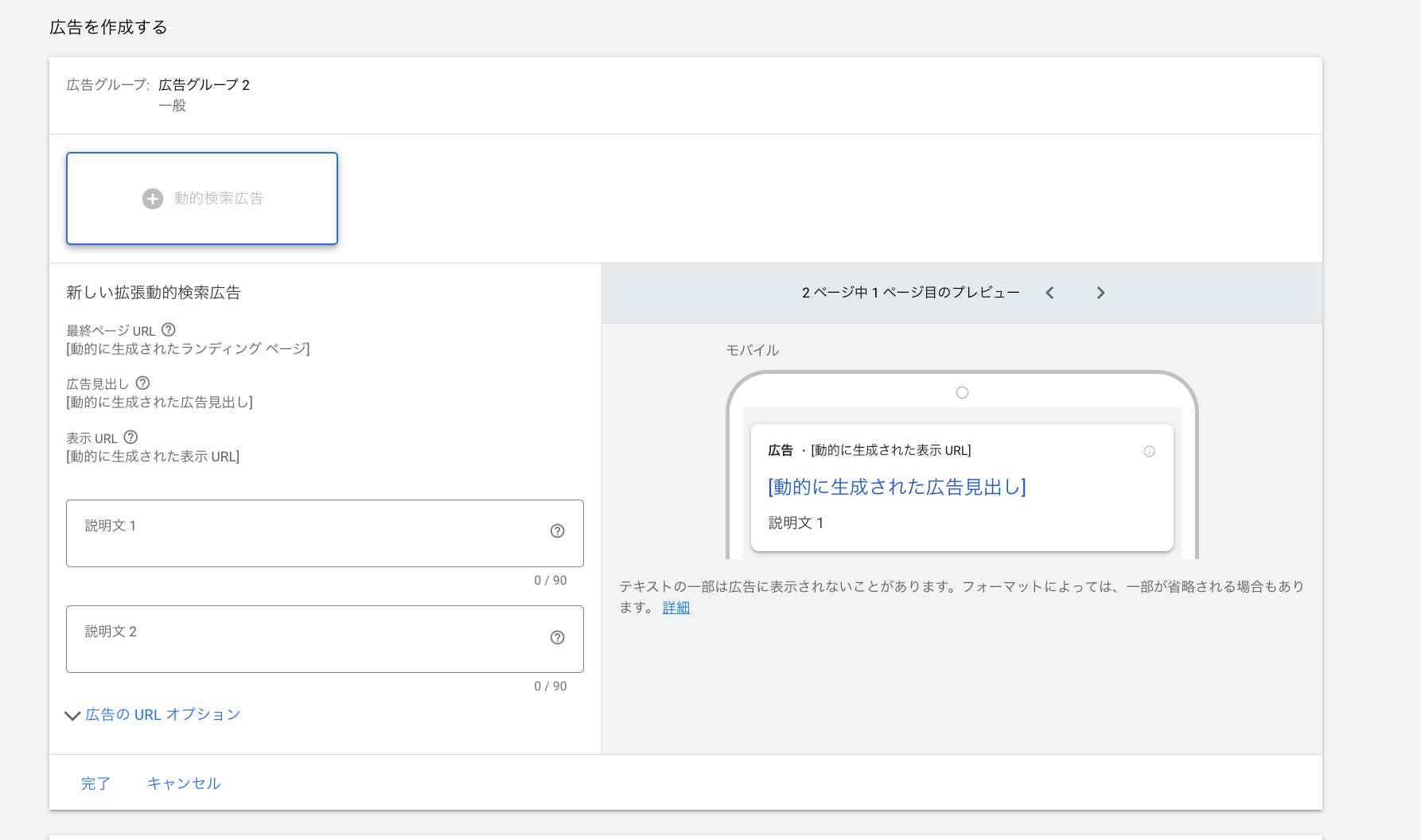

DSAでは通常の検索広告で設定する「広告見出し1・2」が自動的に生成されるため作成する必要がありません。説明文については作成することができるので任意の説明文を作成し入力しましょう。 以上で広告文の作成が完了です。

以上で広告文の作成が完了です。

こちらは通常の検索広告と同様設定が可能なので広告表示オプションはほとんどマストで、オーディエンスについては必要な場合のみ設定しましょう。

こちらについては先述しておりますが再度説明します。コンバージョンから遠いページ、不必要な検索語句は除外を行います。 設定方法はDSAグループ>動的広告ターゲット>除外動的広告ターゲット>青いプラスボタンを押してURLを記載します。 またキーワードもページの除外と同様に行いましょう。主にネガティブワード、知りたい系ワードは予め除外しておくと良いでしょう。 こちらの除外設定方法はDSAグループ>キーワード>除外キーワード>青いプラスボタンを押してキーワードを記載します。

またキーワードもページの除外と同様に行いましょう。主にネガティブワード、知りたい系ワードは予め除外しておくと良いでしょう。 こちらの除外設定方法はDSAグループ>キーワード>除外キーワード>青いプラスボタンを押してキーワードを記載します。

活かすことができないサイトが存在するなら、活かすことができるサイトも勿論あります。

そのサイトの特徴は大きく分けて3つの特徴があると考えられます。特徴に当てはまるサイトの場合は配信の検討をオススメします。

Webサイトに掲載しているサービスや商品点数が多い場合、基本的にその分ページとして存在します。

動的検索広告はユーザーが検索したキーワードに対してインデックスされているページの見出しを広告として表示するため、

インデックスされているページが多いほどユーザーが検索するキーワードがマッチする確率もあがります。

SEO対策がされているサイトの定義は様々な意見がありますが、ここではタイトルタグやh1h2h3などの見出しタグの情報が抜け漏れなくダブりなく設定されているサイトをSEO対策がされているサイトとします。

動的検索広告の見出しは基本タイトルタグを表示するためここに漏れがあると正しい表示がされません。

動的に広告が生成され配信される便利な手法ですが残念ながらWebサイトによっては効果を活かすことができないサイトも存在します。

Webページが少ないサイトだと効果を発揮し辛いため、ページ数が少ないサイトは相性が良くありません。

つまり、動的検索広告においては渾身のランディングページ(LP)を用意してもWebページが多いサイトと比較するとキーワードがマッチする確率が低くなります。

日替わりセールなどを実施しているサイトはクローラーによるインデックスが追いつかないことが想定されるため動的検索広告は推奨されていません。

このようなサイトの場合は、高頻度で更新されるページを除外し他のページで実施することをオススメします。

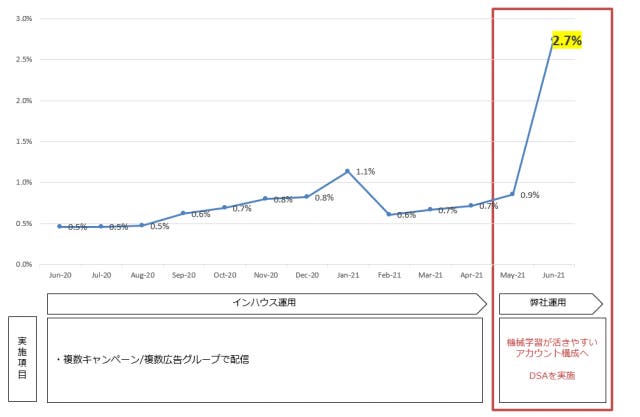

買取業者様のWebサイトの動的検索広告の事例です。

PLAN-Bが運用する前はインハウスで広告運用をされており、アカウントの構成は、複数のキャンペーン複数の広告グループで細かく設定されていました。

PLAN-Bが実施した施策は大きく2点を実施しました。

上記の図にあるようにCVRは切り替える前後で明らかとなっています。

効果的な配信が見込める手法である動的検索広告ですが設定して終わりではありません。通常の検索連動型広告ほど運用工数はかかりませんが広告成果を継続して出していくためのポイントを施策難易度が高いと考えられる順番で紹介させていただきます。

動的検索広告を活かすための大前提としてGoogleのロボット(クローラー)にWebサイトをインデックスしてもらわないと始まりません。Google Search Consoleのカバレッジを確認し、あなたのサイトがページ数の割にインデックス数が少ない場合は、ディレクトリ構造が最適化されていないことが原因として考えれます。

ページが深い階層に設置されている場合、クローラーが重要なページにたどりつけないことがあり、クローラーがページにたどりつけないと重要なページが評価されづらい可能性が生まれてしまいます。

ディレクトリ構造を最適化することでページがクローラーから認識されやすくする効果が得られますが、サイト構造の見直しは施策難易度が高く、すぐにできることではないためサイトリニューアルのタイミングでサイト制作会社やSEO対策をおこなっている会社に相談し見直しを検討することをオススメします。

商品の使い方など、俗にハウツーと呼ばれるようなコラムやブログを対象に動的検索広告を配信することで、「〇〇 選び方」のような検索からもサイト流入が見込めます。

例えば、特定の商品の選び方を調べているユーザーを EC サイトのトップページへ流入させても、一定数のユーザーは探している情報が見つけられずに離脱してしまいます。

動的検索広告であれば商品の使い方を解説したコラムやブログへ広告通じて直接流入させることができるため、ユーザーの離脱を防ぐことができ、結果として購入数も増やすことができる可能性があります。

動的検索広告で用いられる基本タグはtitleタグと見直しタグです。これらのタグが未設定に場合は設定し漏れをなくし、

ページが違うのにタグの内容が同じになっている場合はダブリなくそのページで伝えるべきことをタグに記述しましょう。

また、ページにnoindexタグが設定されている場合はインデックスされないようにGoogleに指示していることと同義となるため、

インデックスさせたいがされていない場合はnoindexタグが設置されていないか疑いましょう。

CTAとは「Call To Action」の略称で、資料請求やお問い合わせなどのサイト訪問者に行動を起こしてもらうよう、誘導することです。

以下の記事で、CTAについて基本的な内容や効果を高めるポイントを紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

自動入札を設定したキャンペーン、またはグループで動的検索広告を配信する場合、コンバージョンの数は機械学習を活かすための重要なデータとなります。

通常の検索連動型広告と違い原則ランディングページを指定することができないため、どのページにランディングされてもいいようにコンバージョンポイントへの導線があるかは事前に確認しておきましょう。

その上で、成果改善のサイクルを回すためCTAの見直しをおこなうポイントを以下で紹介いたします。

WebページのCTAの設置場所は、入口ページから直接フォームへ到達し、コンバージョンしていることが多いため以下の3か所の設置が必要です。

各ページのファーストビューにはCTAを必ず設置することで、問い合わせや資料請求などの目的をもって訪れたユーザーが目的のフォームへ迷わずにたどり着けるようにします。

グローバルナビゲーションにCTAを設置することは、問い合わせや資料請求の目的をもってWebサイトに訪れたユーザーはもちろん、サイト内を回遊したユーザーがより詳細に情報を知りたくなり、問い合わせや資料請求をする際にも迷わずにフォームにたどり着けることができます。

SEOコンテンツや、導入事例コンテンツなどの場合、コンテンツの終わりにCTAを設置することでフォームへの誘導を行うことができます。それぞれのコンテンツに合わせて文脈に沿ったテキストを作成することでフォームへの到達率の向上が期待できます。

設置場所の次はCTAのデザインです。各ページの設置する場所によって、どういう形式が設置するのが適切なのか検討していきます。

最も多いのがこのボタン形式です。主にグローバルナビゲーションやフッター、ファーストビューに設置するCTAに適しています。他のページに遷移するCTAもボタン形式で設置する場合、それらのボタンより目立つようにします。お問い合わせや資料請求ボタンは背景色を目立つ色にし、Web画面から少し浮き上がったようなデザインなどにすると良いでしょう。

バナー広告のようにバナーを作成し設置します。ページのサイドに設置して追従させたり、また、コンテンツページの最後に設置します。お問い合わせや資料請求へ促すようなテキストや、直感的にイメージできるようにイラストや資料イメージを差し込むことで、フォームへ誘導します。

配信が始まり成果に結びつきにくいキーワードとURLは随時、除外設定をおこなう必要があります。

通常の検索連動型広告で除外したキーワードが動的検索広告で配信されてしまっている、というケースも少なくありません。あらかじめ除外していたキーワードに加え新しく除外キーワードが増えた場合にも注意をしましょう。

成果に結びつきにくページは除外しておくことをオススメします。例えば、会社概要、サイトマップ、プライバシーポリシーなどが挙げられます。

ここまで解説してきたように動的検索広告の仕組みや特徴、活かし方を紹介させていただきました。

人力ではカバー出来ない範囲からのコンバージョンの獲得やサイトへの流入が見込めるため、通常の検索連動型広告を凌駕した配信なのかと思うくらい運用者にとってはメリットの大きい設定です。

しかし、キャンペーン単位やグループ単位でコントロールがしづらいといった運用のやりにくさは感じられます。

ある程度の自動化が進んでいる一方で、運用型広告には人が考えた方が効果を発揮できる部分がまだまだあります。

動的検索広告も我々運用者が目的を考えた上で適切に使わないと効果を発揮できません。

人が考えるべき部分と機械に任せる部分を見極めて、広告の効果を最大限発揮できるようにしましょう。

また、リスティング広告について詳しく知りたい方は、下記の記事も併せてご覧ください。