【5分でわかる】GTM(Googleタグマネージャー)の設定方法

Web広告

最終更新日:2025.08.26

更新日:2024.07.04

この記事は、自社で広告運用を始めたばかりの担当者の方や、インハウスの広告運用者の方に向けて書いた記事です。

「今の運用が正しいのか不安」「何から手をつけたらいいのかわからない」という方の参考になれば幸いです。

広告の基本が知りたい方はこちらの記事も併せてご覧ください。

広告運用を広告代理店等に委託せず、自社内で広告運用業務を完結させることです。

日々の入札調整や予算管理はもちろん、レポート作成、成果報告、施策立案、実装、クリエイティブ制作等もすべて自社内で行うことになります。

広告代理店に委託するか、インハウス運用を行うかで迷われる方も多いと思います。

それぞれのメリット、デメリットをご紹介します。

広告運用を外部に委託する際には運用手数料を支払わなければいけない場合がほとんどです。

広告費の20%ほどが相場と言われています。

インハウス運用ではこの手数料を支払う必要がないため、その分安く実施できる、もしくは手数料分を広告運用費に回すことで、さらに広告運用の配信量を増やすことができます。

広告代理店に委託する場合でも、もちろん議論の中で広告運用の知見は溜まっていきますが、

自社で運用するほうがより濃いノウハウが溜まります。

勝ちクリエイティブの傾向、入札と予算の関係性等、やはり自分自身で毎日管理画面を見て運用すれば、施策を実施する際の仮説の精度が上がっていきます。

広告代理店は1社に専属の担当がついているわけではなく、複数のお客様を担当していることがほとんどです。

そのため、依頼に対するアウトプットが出るまでにどうしてもタイムラグが生じてしまいます。

インハウスの場合、何かを実施したいと思ったその瞬間に自分で動くことができるので、余計な待ち時間は発生しないです。

広告代理店に委託していれば、日々の入札調整、レポーティング、報告、施策の立案と実装、クリエイティブ制作等をすべて広告代理店に任せることで、自社メンバーの手を空けることができますが、インハウス運用の場合はそれらをすべて社内で完結させなければなりません。

業務内容は多岐に渡るため、広告運用をメイン業務とするメンバーが1人は必要でしょう。

広告代理店は、複数のお客様と取引をしているため、その分媒体社とも大きな金額の取引をしていることが多いです。

そのため、媒体社から受けられるサポートの手厚さは、インハウス運用の会社に勝ります。

具体的には、媒体社でしかできない抽出データを開示してもらえたり、最新機能を一般公開よりも早く利用できたりすることがあります。

インハウス運用では、媒体社からそのようなサポートを受けることが難しい場合が多いです。

ある程度の規模がある広告代理店では、たくさんのアカウントを過去に運用してきており、たくさんの人が所属していることで、過去の事例等から得たノウハウが所属メンバーに共有されている場合が多いです。

そのため、担当者が誰であっても、ある程度同じだけの成果を上げることができます。

インハウス運用の場合、ノウハウを「共有する」という機会は少なくなってしまうため、例えば担当者の転職等により成果が落ちてしまうというリスクがあります。

インハウス運用には、上記のような様々なメリット、デメリットがありますが、検討したうえでインハウス運用を選択するのであれば、

下記のようなポイントを意識して行いましょう。

広告運用において初めからうまく行くことはほとんどありません。

地道な入札調整、検索語句の整理、クリエイティブの検証等を積み重ねて成果が出るものです。

慣れてきたら、どのような初期設定をすれば運用開始後に何が起こるかを予想した上で、それを防ぐために初期段階で工夫することができるようになりますが、

これから初めて実施するという方がそこまで先回りすることはなかなか難しいです。

施策を実施し、「上手く行かなかった」という結果が目に見えてこそ、根拠をもって次に進むことができるので、施策が上手く行かないことは悪いことではありません。

失敗を次に生かす、それを繰り返すことで成果を改善するというスタンスで広告運用を行いましょう。

広告運用には、入札調整、クリエイティブ制作、運用結果のレポーティング、分析等、細かい業務がたくさんあります。

このような目の前のタスクに追われると、「何のために広告運用をしているのか」「広告運用を通して何を実現したいのか」等、

大事な目的を見失ってしまうことがあります。

この目的を必ず念頭におき、自分が今やっていることはそれにきちんと紐づいているのかを常に確認することで、

無駄な作業に時間を費やさずにすむでしょう。

全く経験のない人が一からひとりで広告運用を開始することはなかなか難しいです。

そのような場合は、インハウス支援のサービスを検討しましょう。

1カ月~3カ月ほどの期間限定でサポートをしてくれる会社もあります。

ある程度知識や経験があれば不要ですが、全くのはじめての場合は、このようなサービスを最初に活用することで、

最短ルートで成果を出すことができるでしょう。

広告運用担当になったその日、まず初めにやることは広告を実施する目的を明確にすることです。

明確な目的やゴールがあってこそ戦略が決まるためです。インハウスの担当者ならばまずは仮でも良いので目的を設定しましょう。

そもそも自社は何のために広告をやるのか?を明確にすることが重要です。

運用型広告では、

の大きく3つに大別されます。

NGな例としては、コンバージョンを獲得したいはずなのに、サイト集客に有効なディスプレイ広告を実施してしまっているパターンなどです。

大多数の企業がコンバージョンを目的に置いていると思いますが、インハウス担当者であれば自社の広告出稿目的が何なのかは明確に説明できるようにしておくと良いでしょう。

広告を配信する目的が決まったら、具体的な目標を決めましょう。

また、コンバージョン目的であっても資料請求や問い合わせなどをコンバージョン計測対象にしている場合は注意が必要です。

たとえ広告管理画面上で資料請求のコンバージョンが多くあがっていても、実際は有効な商談になるリードが少なく費用対効果が合っていないということは良くあります。

インハウスの運用体制であれば管理画面以降の成果を確認しやすい環境であるはずなので、この辺りは一層注意すると良いでしょう。

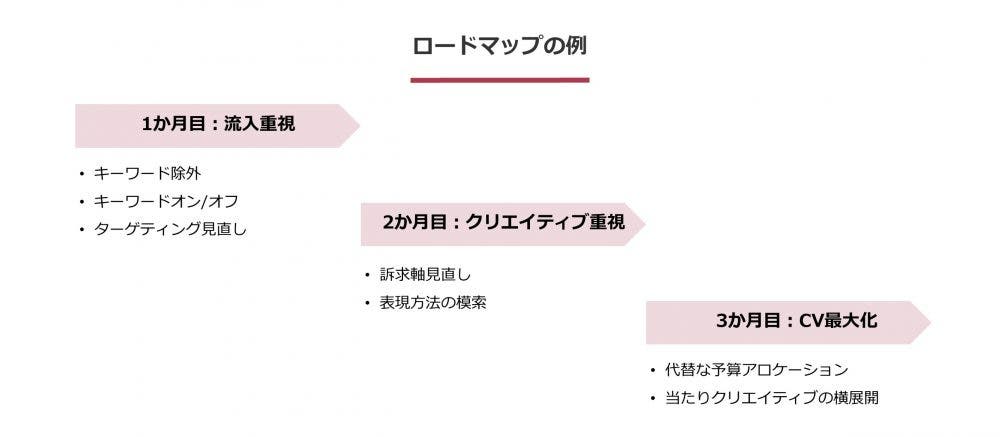

目的と目標が明確になっているなら、そこにたどり着くまでのロードマップを引きましょう。

広告運用を始めたばかりのときは、どのようにロードマップを設定すれば良いか迷うかもしれません。しかし、おぼろげであっても大まかなスケジュールを設定しておいて、不測の事態に備えておくことが重要です。

これからどのような施策をしていくとしても、大前提「狙ったユーザー層」がサイトに訪問していることが大事です。

コンバージョンを狙いたいのであれば後者の状態が理想です。

検索広告→除外キーワードの設定やキーワードのオン/オフ、

ディスプレイ広告→やたらとインプレッションは出るがコンバージョンしていない配信面の除外、

Facebook広告→コンバージョンに繋がっていないターゲティングの停止

上記のように、流入ユーザーの質を向上させるような調整をしましょう。

流入の質が担保できたら、あとはそれらのユーザーに対して「いかに商品やサービスを魅力的に伝えるか」が力のかけどころになります。

広告文やバナーなどの成果を確認し、効果に応じて差し替えや追加などを行いましょう。

良いユーザーを集めることができている流入チャネル(媒体・キャンペーンなど)をさらに拡大し、成果が出ている広告クリエイティブの訴求に配信を寄せましょう。

流入の質と広告クリエイティブがうまくかみ合えば、あとは機械学習による最適化が徐々によくなっていきますので、ここまでの状態に持ってくることができるかが一つのチェックポイントになります。

広告運用に関わって間もない人にとって管理画面は見慣れない項目も多く、ポチポチ触ったら何か起きてしまうのではないかと不安になります。

ここではよく使う項目をざっとまとめておりますので、それぞれがどの画面から設定する内容なのか何となく見ておくことをおすすめします。

《リスティング広告でよく使う項目》

《Facebook広告でよく使う項目》

そのキャンペーンがどのようなターゲティング設定になっているのかを確認しましょう。

例えば商圏が限定的なサービスなのにエリアターゲティングがされていないか、配信時間を必要以上に狭めて設定していて機会損失は生んでいないか?など今設定されている項目を認識しておきましょう。

その広告グループがどのような意図で分けられているグループなのか、キーワードやターゲティングを見ながら把握します。

よくあるパターンとして、広告グループ名と中に入っているキーワード・ターゲティング内容が一致していないため、ミスリードを引き起こしてしまうことがあります。場合によってはネーミングなども自分自身が把握しやすいものに変えるのもいいでしょう。

意図しないキーワードやターゲティングが設定されていないか確認しましょう。

また、意図したキーワードであっても広告費を使うばかりでコンバージョンが出ていないキーワードはないか、逆にさらにコンバージョンを伸ばせそうなポテンシャルキーワードはないか、など大まかに把握しておくと良いでしょう。

もっともユーザーの目に触れる部分が広告クリエイティブです。

たまにあるのが、古い広告の訴求が残っている場合やリンク先URLにエラーが出ている場合などです。

一度データをエディターでダウンロードしてから、すべてのリンク先を一度踏んでみるのがよいでしょう。

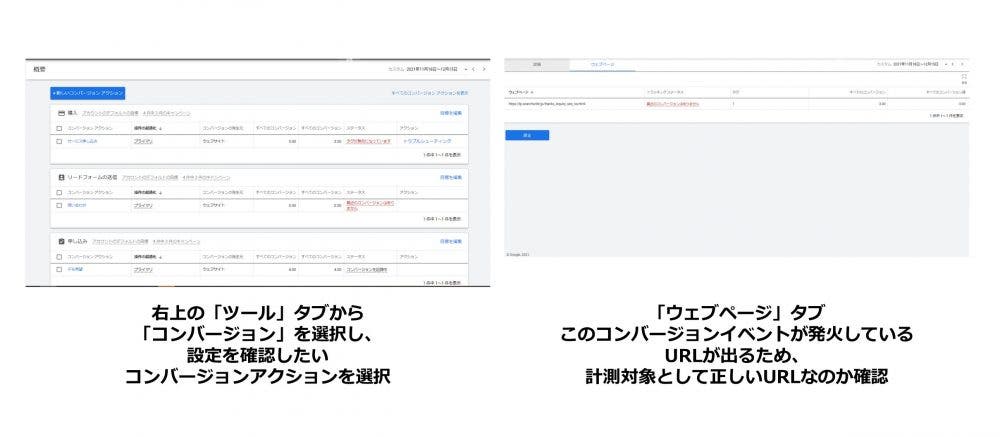

意外と見落としがちなのが計測周りです。

「めちゃくちゃコンバージョン出てる!」と思ったら、本来意図しないページでコンバージョンタグが発火しているなんてことは良くあります。Google広告であれば、どのページでコンバージョンタグが動いているか確認することができるので、誤った意思決定をしてしまわないためにも最初に確認しておきましょう。

ここでは、やっておくと便利な機能をご紹介しておきます。

両社を連携することで、GoogleアナリティクスでGoogle広告のデータを見ることができるようになります。例えば、Google広告のコンバージョンユーザーの属性や行動フローの確認など、Google広告管理画面ではできない分析まで行うことができます。

また、リマーケティング広告に使うユーザーリストも、Googleアナリティクスのデータをもとにインポートすることができます。

Google広告の管理画面上ではできない、「滞在時間」などの条件で切ることができますので、可能であればGAとGoogle広告は連携しておくとよいでしょう。

広告運用担当になってアカウントを引き継いだときに、最初に目指してほしいことが「手もと感を手に入れる」ことです。

ここでいう「手もと感」とは目的や意図が自分のなかで明確で、かつそれが広告アカウントで再現できている状態を指します。

広告運用のあらゆるレバーが複雑に絡まり合って、成果が現れます。このとき「手もと感」があるかないかで起こっている事象に対するアプローチの質は大きく変わってきます。

もしインハウスの広告運用者で、個別に詳しいアドバイスが必要な場合はぜひPLAN-Bにご相談ください!