【簡単解説】リターゲティング広告とは?

Web広告

最終更新日:2025.03.07

リターゲティング広告とは、一度サイトを訪問したユーザーに再び広告を配信し、購入や問い合わせの増加を狙う広告手法です。

本記事では、その仕組みやメリット・デメリット、向いている企業の特徴を初心者にもわかりやすく解説。さらに、実際の成功事例を交えて、導入後にどのような成果が期待できるかを具体的に紹介します。

リターゲティング広告の導入を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

リターゲティング広告とは、自社のサイトを訪れたユーザーに対して自社広告を配信できる広告手法です。

離脱したユーザーは、自社の商材を比較・検討している可能性が高いと考えられます。そのため、コンバージョン獲得を目的とした広告配信で利用されています。

リターゲティング広告とリマーケティング広告は、呼び名が違うだけで同じ広告手法です。

広告媒体がGoogleの場合はリターゲティング広告、Yahoo!の場合はリマーケティングと呼ばれています。日常的には、それぞれ「リタゲ」「リマケ」と略されて呼ばれることが多いです。

リターゲティング広告を配信できる代表的な媒体には、Google、Yahoo!、Meta(Facebook・Instagram)、LINEがあげられます。

リターゲティング広告といえば、GoogleやYahoo!をイメージする方も多いかもしれませんが、実はSNS媒体でも設定・配信が可能です。たとえば、自社サイトをみたユーザーに対して、Instagram上で広告を配信することもできます。

媒体によって配信面や特徴は異なるので、自社の目的に合わせて最適な媒体を選んでいきましょう。

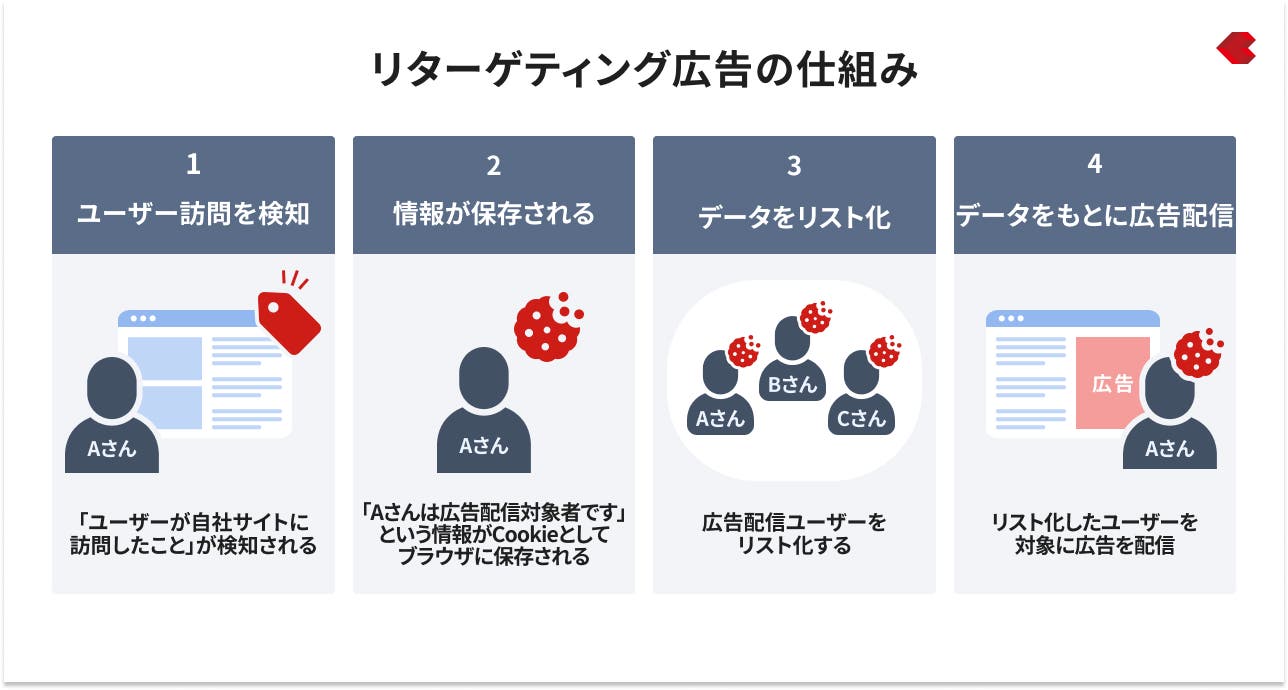

リターゲティング広告の仕組みは、簡単に解説すると以下の4ステップです。

この4ステップは、「タグ」「Cookie」「リスト」というものが裏側で連携して成り立っています。

聞き慣れない用語も多いかもしれませんので、以下でそれぞれの役割について見ていきましょう。

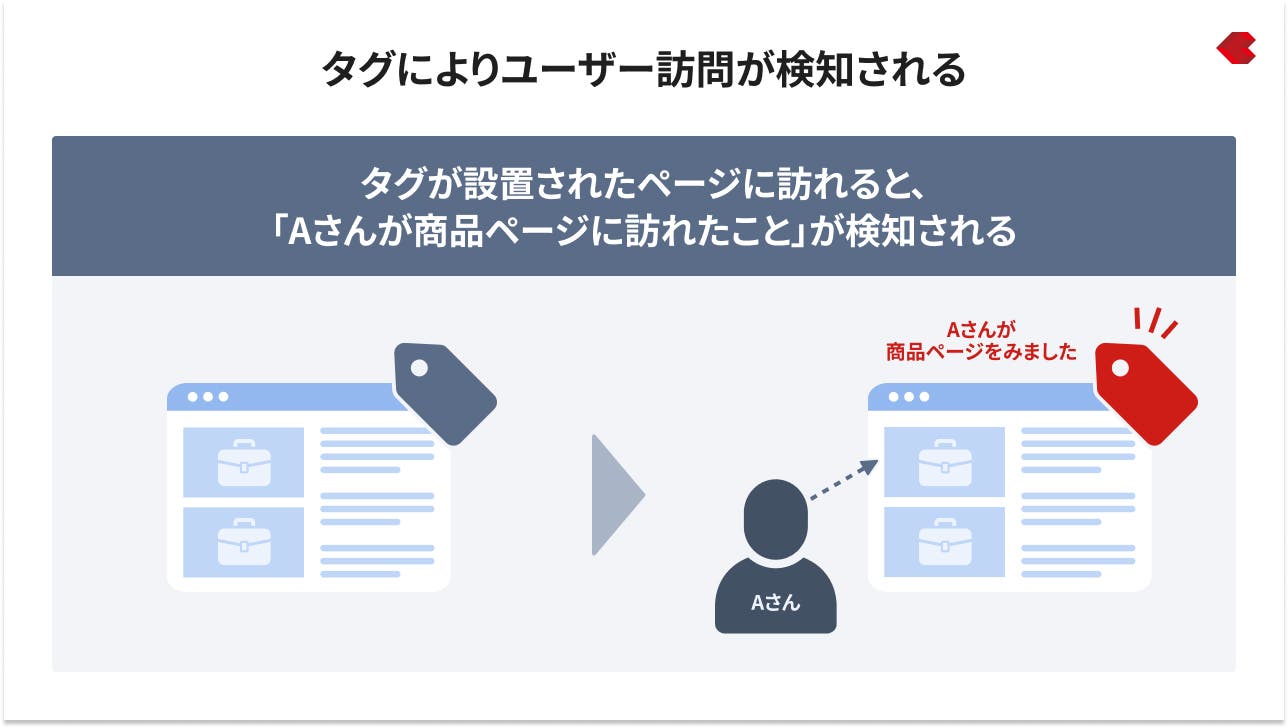

自社サイトにユーザーが訪問すると、「ユーザーが自社サイトに訪れました」ということが検知されます。ここで検知を可能にしているのが、センサーのような役割をもつ「タグ」です。

タグは、広告配信前にあらかじめ設置しておく必要があります。詳しい設置方法は記事下部の「リターゲティング広告設定方法 3つの手順」をご参照ください。

ユーザーの訪問が検知されると、その情報はサーバーと呼ばれるデータを保管する場所に送信されます。ただし、本筋から外れるので、今回はサーバーの仕組みまで詳しく覚える必要はありません。

ただし、タグはあくまで「ユーザーがページに訪れたことを検知する」ためのものです。このステップだけでは、まだそのユーザーを広告配信対象者として認識できません。

広告対象者として認識するには、Cookieとしてユーザーデータを保存する必要があります。詳しくは次のステップ「Cookieとしてユーザー情報が保存される」でみていきましょう。

💡タグを設置する際の注意点

設置するタグは、広告を配信したい媒体ごとに必要です。例えば、GoogleとInstagramの両方でリターゲティング広告を配信したい場合は、それぞれの媒体専用タグをサイトに設置する必要があります。

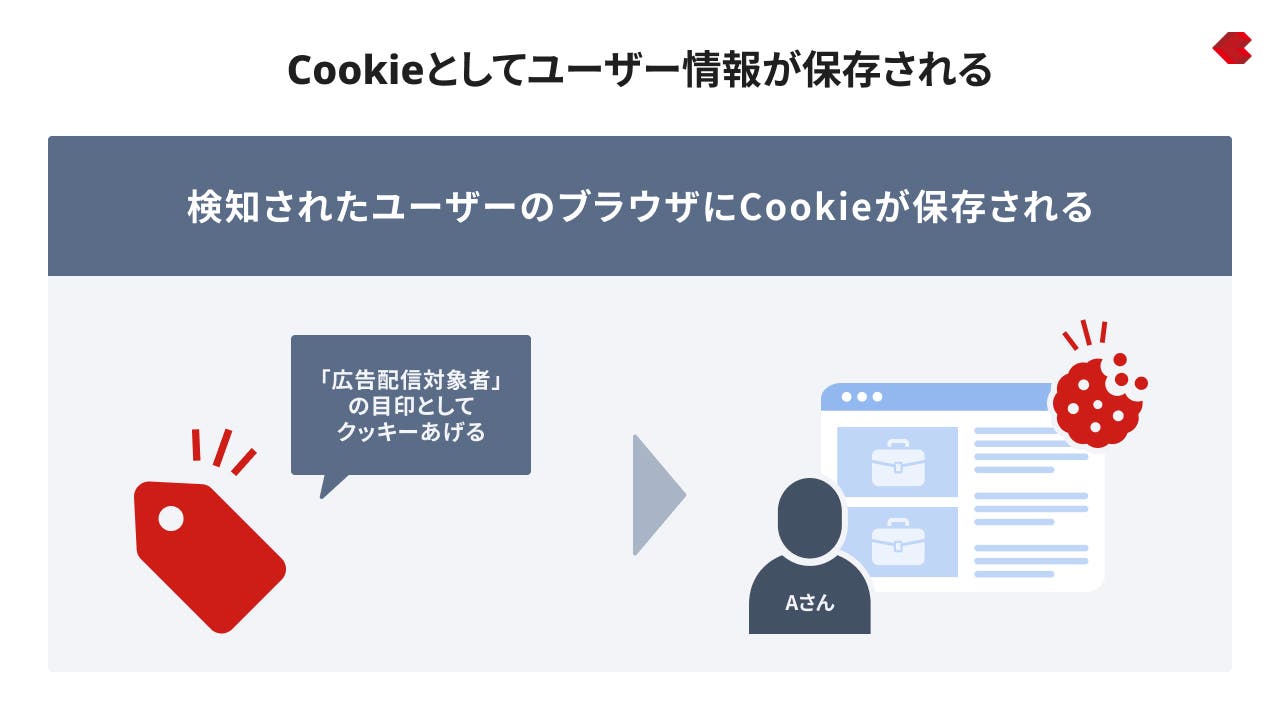

タグによってユーザーの訪問が検知されると、ユーザー情報はCookieとしてブラウザに保存されます。

リターゲティング広告におけるCookieは、「この人は広告配信の対象者である」と認識するための名札のような役割を持ちます。

💡Cookieがもつ他の役割

Cookieには、ここで紹介した機能のほかに、ログイン状態の保持やユーザー行動のトラッキングなどさまざまな役割があります。Cookieの種類によって機能も異なるため、詳しくは本記事下部の「Cookie規制によるリターゲティング広告への影響」をご覧ください。

Cookieとして保存されたユーザー情報をもとに、広告運用者は、配信するユーザーのリストを作成できるようになります。たとえば、購入や申し込みをしていないユーザーだけに絞ったリストを作ることも可能です。

リスト化したユーザーを対象に広告を配信できるようになります。たとえば、「以前、自社サイトを訪れたけれど、購入しなかったユーザー」をリスト化し、そのユーザーだけに広告を配信するイメージです。

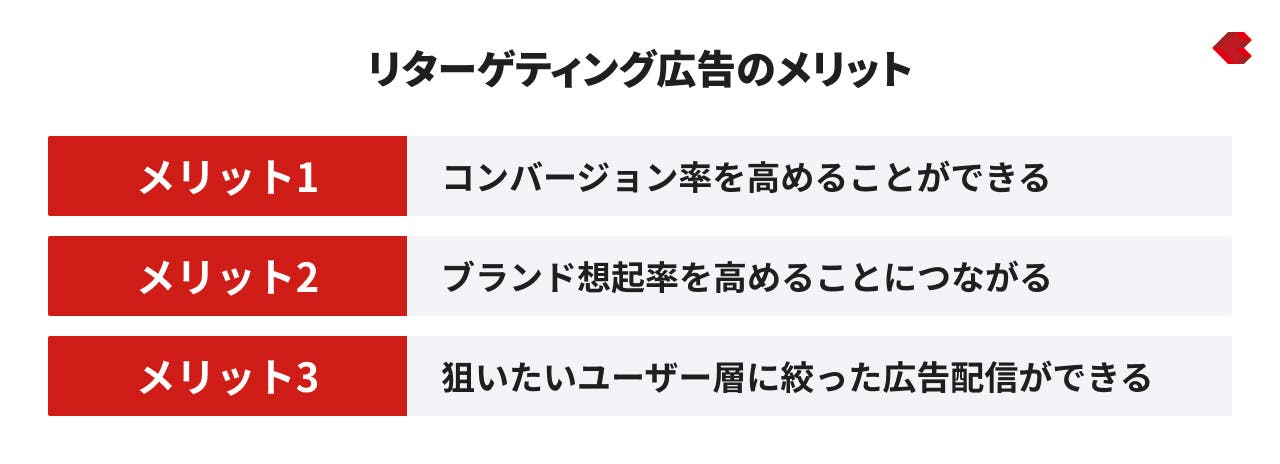

こちらでは、リターゲティング広告のメリットについて紹介します。

リターゲティング広告は、コンバージョン率を高めやすい広告手法です。

一度自社サイトを訪れたユーザーは、商品やサービスへの関心が高く、比較検討中であることも多いです。そのため、こうしたユーザーに対して再度アプローチすることで、購入や問い合わせといったコンバージョンにつながる確率を効率的に高められます。

リターゲティング広告は、サイト訪問者に繰り返し広告を表示できるため、ブランドの想起率向上につなげられます。

その結果、ユーザーが他社と比較検討する際にも、「このブランドは知っている」「〇〇ならこのブランド」という認識を持たれ、選ばれる可能性が高まります。特に競合が多い市場では、自社ブランドを優先的に想起してもらうために有効な手法です。

リターゲティング広告では、狙いたいユーザー層に合わせてリストを作成することができます。

タグを設置したページを基準に、例えば以下のようなリストを作ることが可能です。

たとえば「過去に店舗紹介ページを訪れたユーザー」や「カートには入れたが、購入までは至らなかったユーザー」など、目的に合わせて配信ユーザー層を絞りこむことができます。

>>リストの活用方法は詳しく知りたい方はこちらをご覧ください

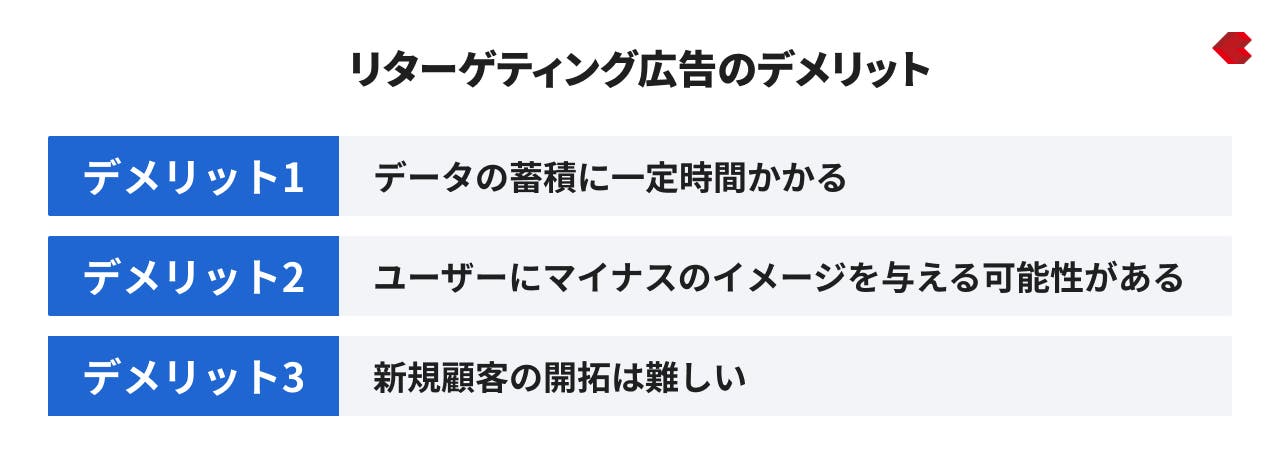

こちらでは、リターゲティング広告のデメリットについて紹介します。

リターゲティング広告は、自社サイトに訪れたユーザーの母数が少ない場合、十分な広告配信量を確保しづらくなります。特に、公開直後のサイトや流入数が少ないサイトでは、データが集まるまでに時間がかかるケースが多いです。

流入数が少ない場合は、リターゲティング広告と並行して新規流入を増やす施策も検討しましょう。

リターゲティング広告は、ユーザーにマイナスな印象を与えるリスクもあります。すでに商品を購入したユーザーや何度も広告を見ているユーザーにとっては、「追いかけられている」という不快感を抱くケースもあるからです。

こうしたリスクを避けるためには、コンバージョン済みユーザーを除外したり、クリエイティブを定期的に更新して「見飽き」を防いだりする工夫が大切です。

リターゲティング広告単体では、自社をまだ知らない新規顧客の開拓はできません。その理由は、リターゲティング広告が 「過去に自社サイトを訪れたユーザー」 だけに配信される仕組みだからです。

新規顧客を開拓したい場合は、ディスプレイ広告やSNS広告など、まずは自社サイトへの訪問者を促す施策を進めることが重要です。

リターゲティング広告では、一度サイトを訪れたユーザーに再度広告を配信できる特性から、次のような商材と相性が良いとされています。

住宅/自動車/保険/BtoBサービスなどの単価が高い商材は、購入までに時間をかけて情報収集や比較検討するユーザーが多いのが特徴です。

こうしたユーザーに対し広告を複数回表示して接触回数を増やすことで、ブランドの想起を促し、意思決定を後押しすることができます。

サプリメント/食品/日用品など、リピート購入が見込める商材とも相性が良いです。

過去購入者やサイト訪問者に合わせて最適なタイミングで広告を配信することで、リピート率を高めやすくなります。

ここでは、弊社で運用している案件のリターゲティング広告での成功事例をご紹介します。

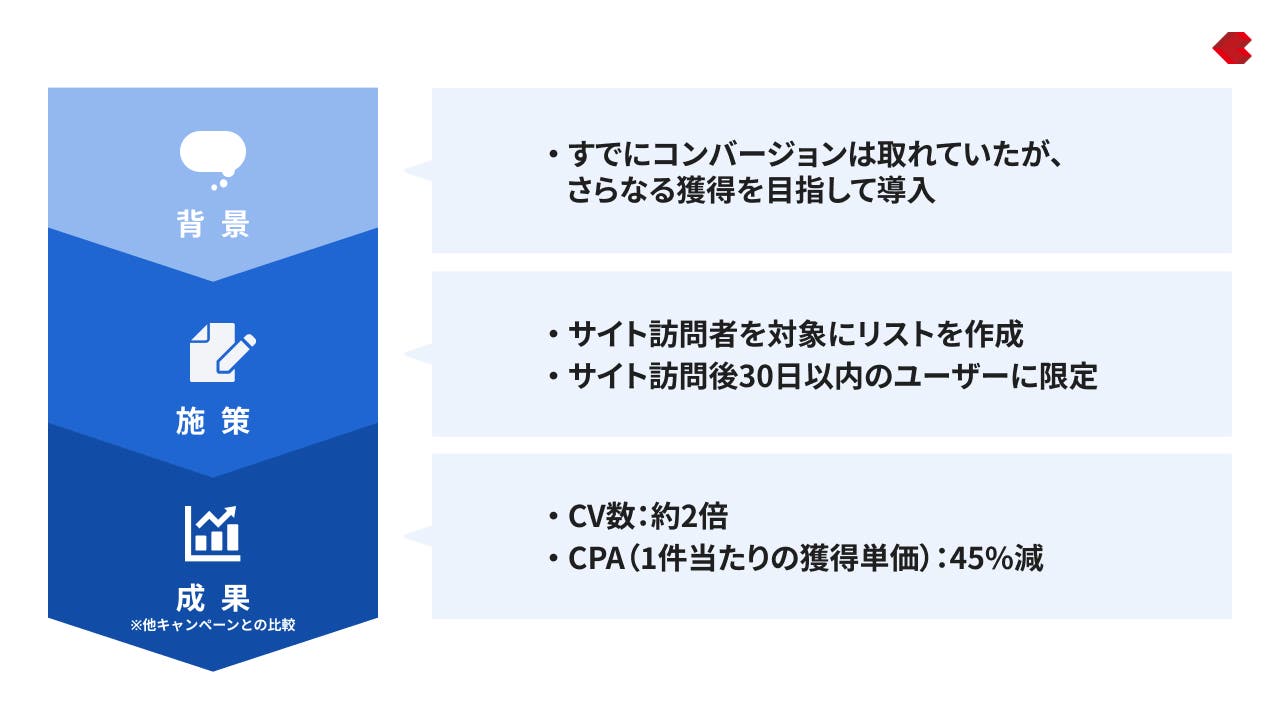

ファッションECサイトでは、これまで「美容」や「ファッション」など、ユーザーの興味・関心に合わせた広告配信を行い、一定の成果を得られていました。さらなるコンバージョン獲得を目指すため、サイト訪問者に絞ったリターゲティング広告を新たに実施しました。

コンバージョン率は興味関心でターゲティングしていた他キャンペーンの 約2倍、CPA(1件あたりの獲得単価)は45%減を達成。

すでに実施していたキャンペーンに加えて、リターゲティング広告を組み合わせることで、コンバージョンを効率的に拡大することができました。

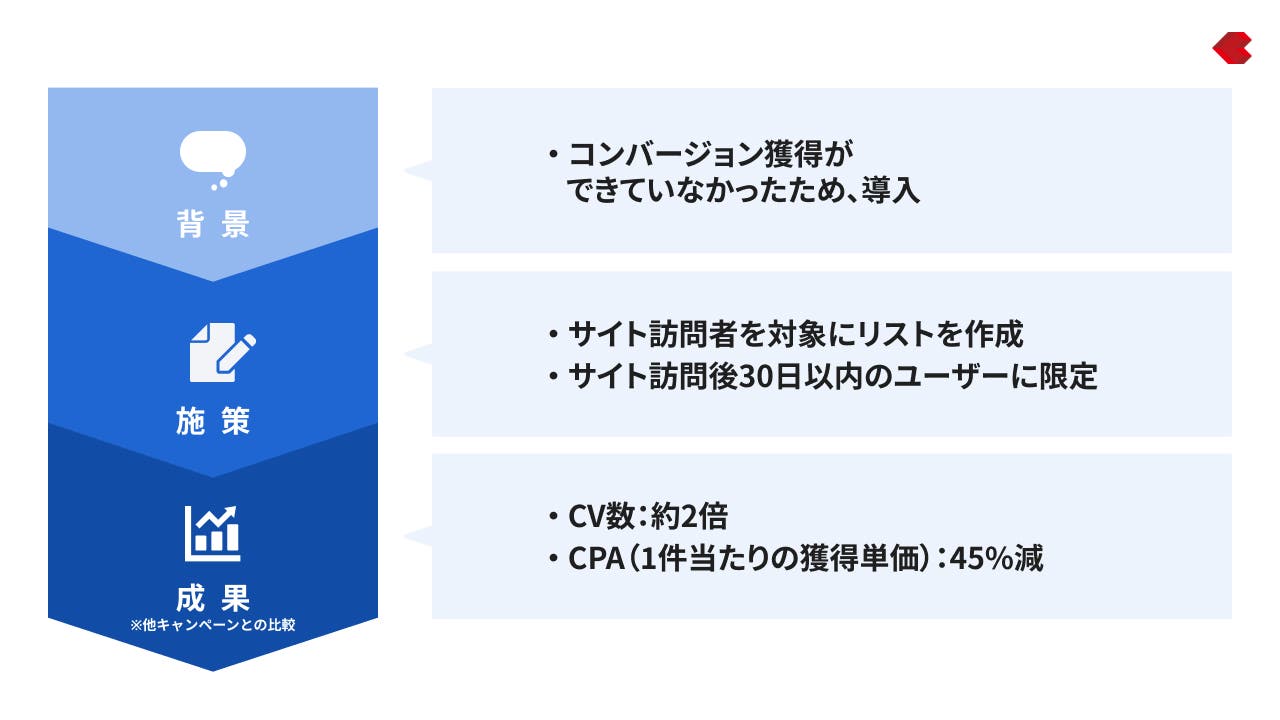

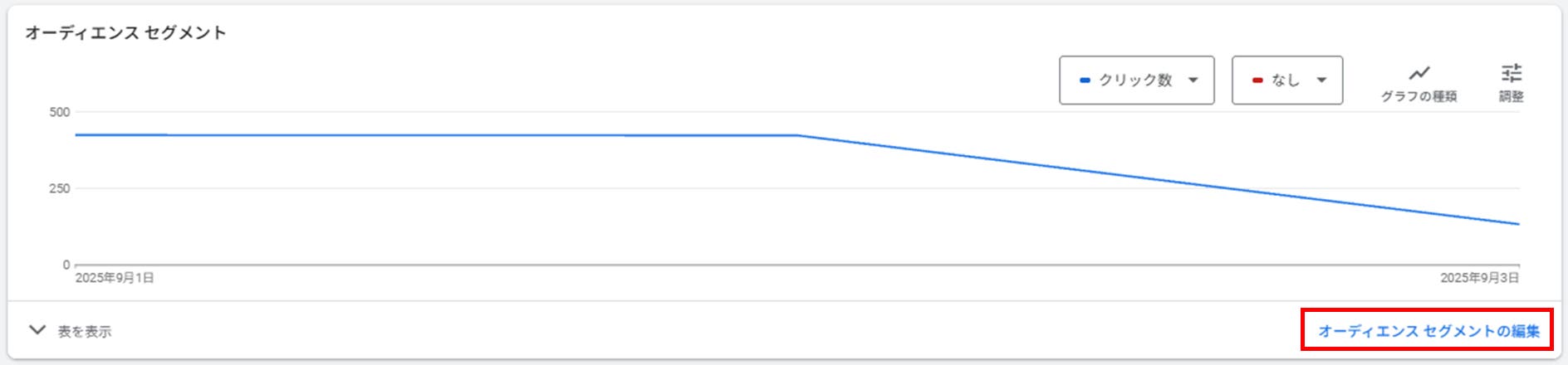

これまではターゲットを絞らず幅広い層に広告を配信(ブロード配信)していた企業様。クリック数はある程度確保できていたものの、申し込み(コンバージョン)にはつながっていませんでした。そこで、効率的にCVを獲得するため、サイト訪問者に絞ったリターゲティング広告を実施しました。

コンバージョンは従来のキャンペーンの0件から30件に増加。1件あたりのCPA(1件あたりの獲得単価)も大幅に改善。

訪問ユーザーへの適切なアプローチによって、大幅なコンバージョン改善につながりました。

このように、他施策との併用や訪問期間のABテストなどを行うことで、リターゲティング広告の効果を最大限に高められます。自社の配信目的やゴールに合わせた最適な設計を考える際の参考として、ご活用ください。

こちらでは、運用のコツやよく使われる課金方式の種類わかりやすく解説します。

リターゲティング広告で成果を出すには、予算配分より前に、十分なユーザーデータの確保がとても大切です。

「どのくらいユーザーデータがあれば配信できるの?」と不安になる方も多いですが、実は明確な基準はありません。ただ、弊社の実績ではサイトへの流入数が1万件以上あると配信が安定するケースが多いです。あくまで目安ですが、お役立てください。

配信開始後は、数字を見ながら調整していくことが大切です。特にCPC(クリック単価)が高すぎたり低すぎたりする場合は配信設計を見直しましょう。

リターゲティング広告はあくまでターゲティングのいち手法なので、特別な課金方式があるわけではありません。多くの場合、他の広告手法でも一般的なクリック課金とインプレッション課金を使用します。以下で、それぞれの特徴を解説していきます。

広告がクリックされたときだけ料金が発生する方式です。

広告が表示されただけでは課金されないため、無駄な費用を抑えやすい傾向があります。クリック単価(CPC)は比較的割安なため、申し込みや購入など成果獲得を目的としたリターゲティング配信で使われることが多いです。

広告が表示された時点で料金が発生する方式です。

広告が1000回表示されるごとにかかる費用(CPM)は比較的割安なため、広告の表示回数を最大化させ、ブランド想起率を高めることを目的としたリターゲティング配信に適しています。

ここまでで、リターゲティング広告の概念やメリット・デメリット、活用事例などを紹介しました。次は、Google広告を例にあげて、リターゲティング広告の設定方法について、順に解説していきます。

「ツール設定」>「オーディエンスマネージャー」をクリックしましょう。

「データソース」をクリックしましょう。

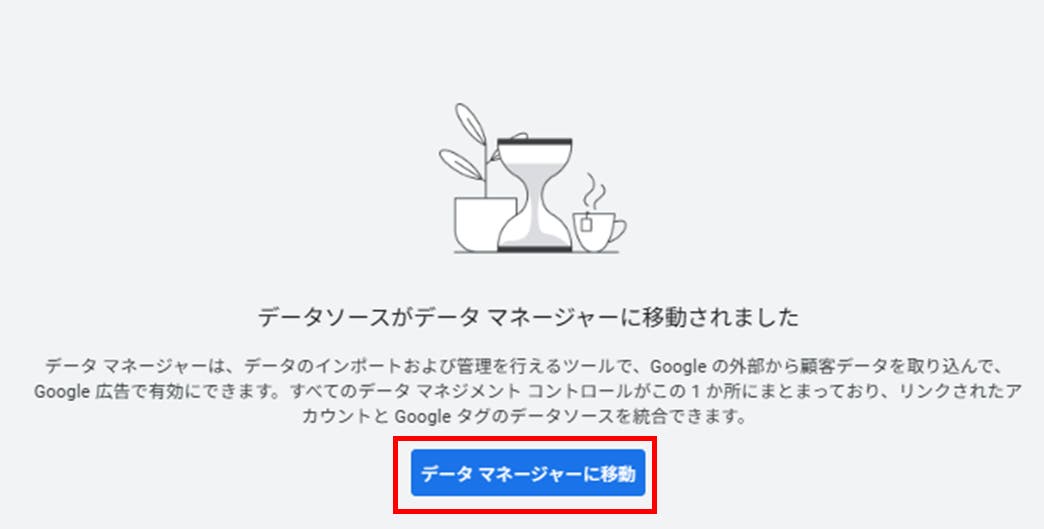

「データマネージャーに移動」をクリックしましょう。

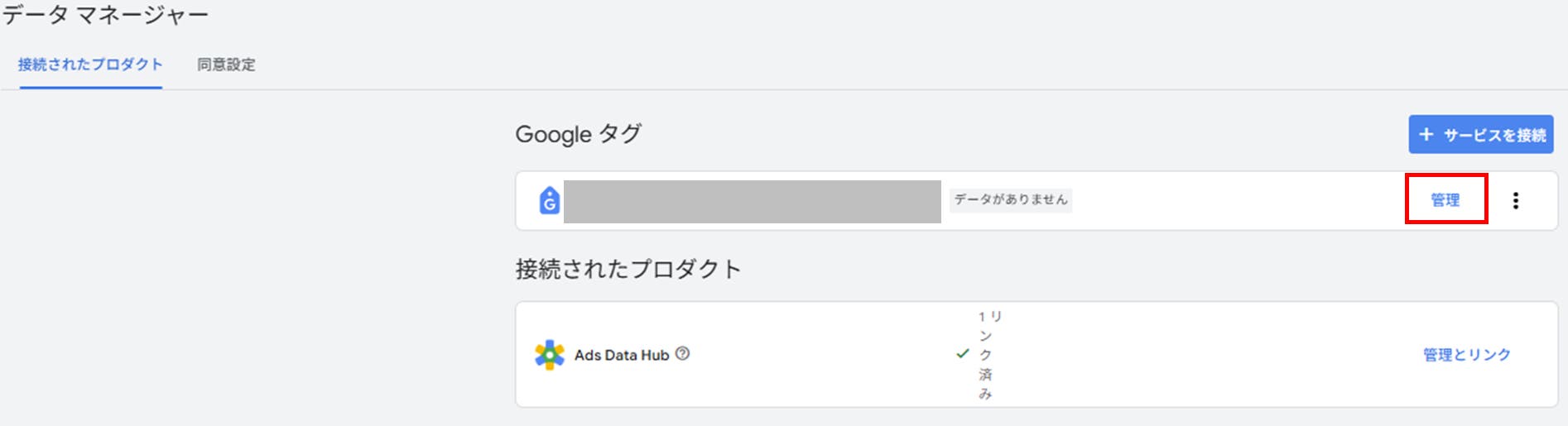

「管理」をクリックしましょう。

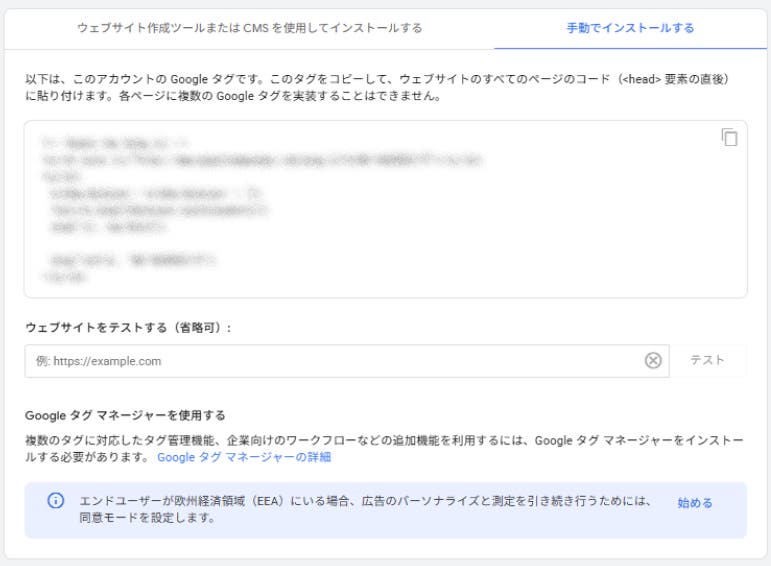

「このGoogleタグを設置」をクリックしましょう。

設定方法は2つあるので、自社のやり方に合わせて選択ください。

タグをリターゲティングを行いたいサイトやページに埋め込むことができたら、いよいよリストの作成にうつります。

「ツール設定」>「オーディエンスマネージャー」をクリックした後、左上部にある「データセグメント」を選びましょう。「+」をクリックすると下記のように、ウェブサイトを訪れたユーザーなど、セグメントが選択できるようになります。

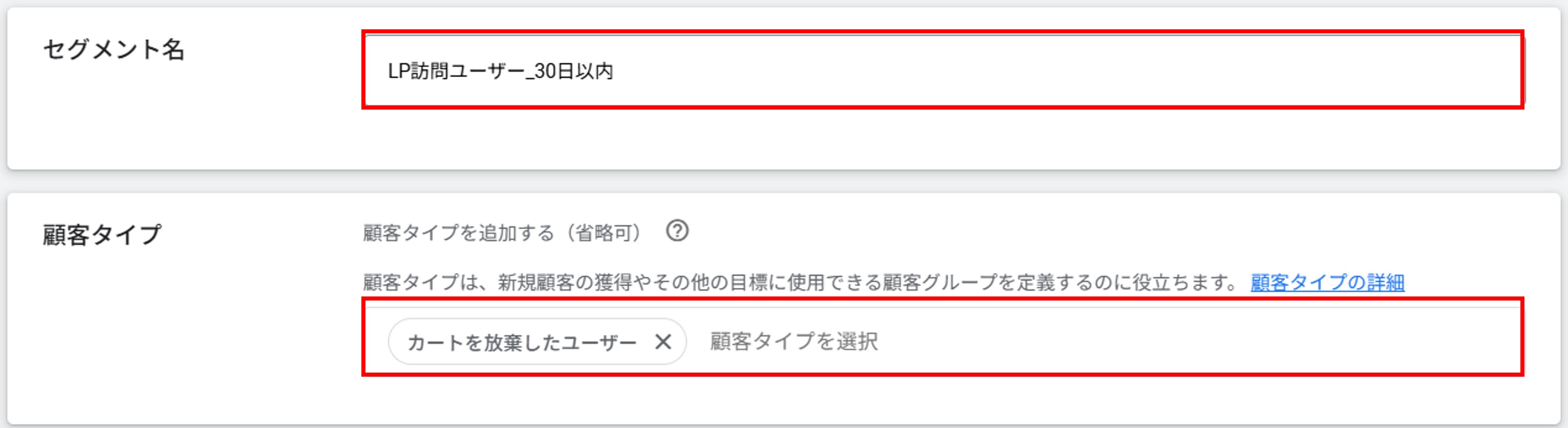

セグメント名など項目を入力します。

「顧客タイプ」は、自社で広告を管理するときに使うラベルのようなもので、設定は任意です。広告管理上の整理をしたい場合にのみ選択しましょう。

ユーザーのアクションを選択します。たとえば、弊社サイトドメイン「plan-b.co.jp」を含むページを訪れたすべてのユーザーを対象にする場合は、以下のように設定します。

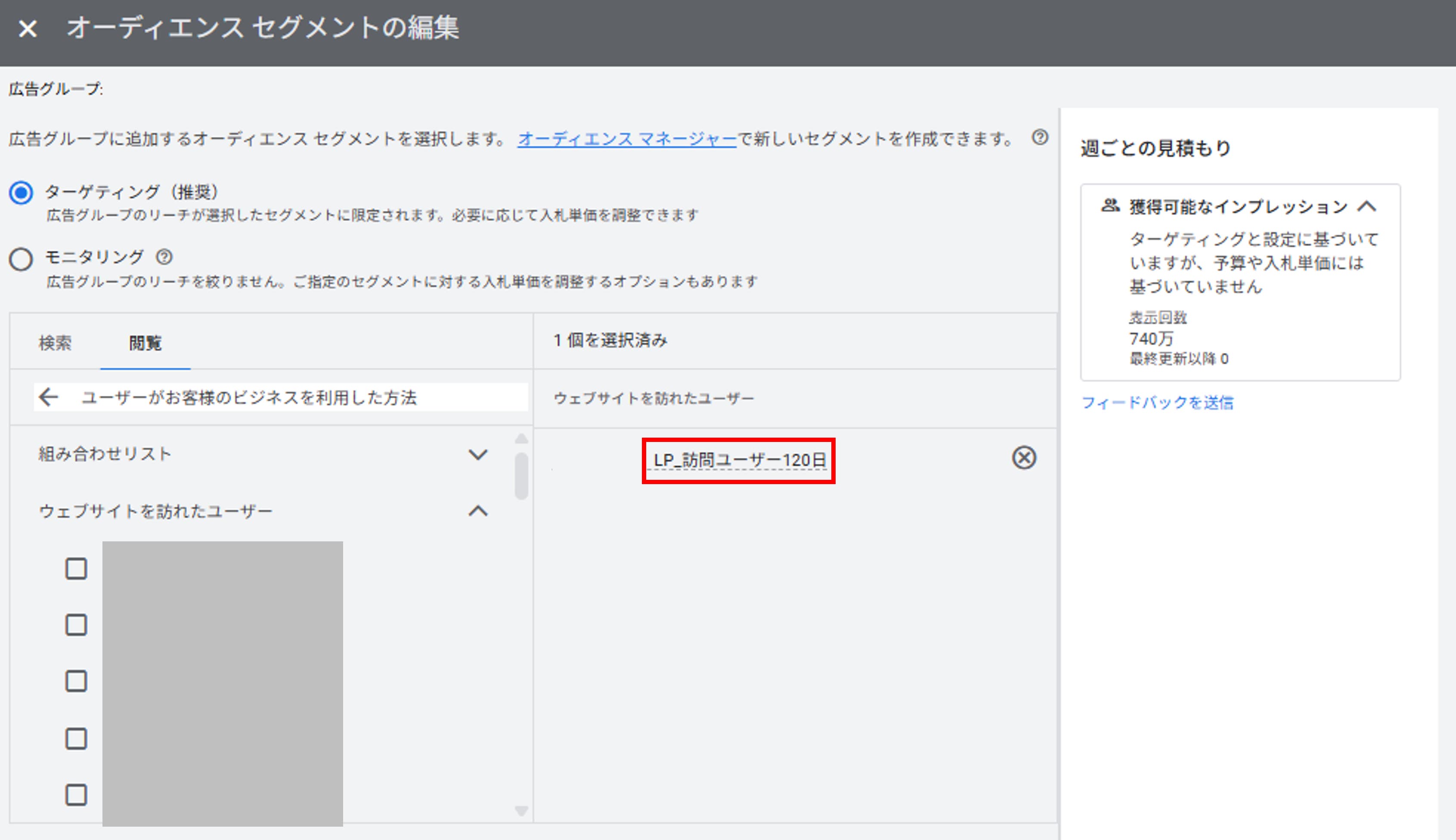

作成したリストを紐づけます。「オーディエンス」>「オーディエンスセグメントの編集」をクリックします。

「オーディエンセグメント」の編集をクリックすると、キャンペーンまたは広告グループを選択することができます。

「閲覧」>「ユーザーがお客様のビジネスを利用した方法」>「ウェブサイトを訪れたユーザー」をクリックしましょう。

💡注意点

オーディエンスリストの紐付けを行う際に、「ターゲティング」ではなく「モニタリング」で設定していると、キャンペーンや広告グループに紐付けされたターゲットリストを絞り込むことなく、ノンターゲティング配信になってしまいます。

リターゲティング広告を配信する場合は必ず「ターゲティング」を設定しましょう。

以上で設定は完了です。

リターゲティング広告に欠かせない Cookie ですが、プライバシー保護の観点から世界的に利用制限が強まっています。

まず知っておきたいのは、次の2点です。

| 種類 | 詳細 |

|---|---|

| ファーストパーティCookie | ユーザーが訪れているWebサイトのドメインが発行するCookie。 |

| サードパーティCookie | ユーザーが現在閲覧しているWebサイトとは異なる第三者のドメインから発行されるCookie。 |

サードパーティCookieは便利な一方、ユーザーのプライバシー保護の観点から、主要ブラウザで段階的に制限されています。

世界的な主要ブラウザでは、Cookie規制に関して下記のような動向がみられます。

リターゲティング広告は引き続きコンバージョン率の向上に有効な手法です。ただし、サードパーティCookie に依存したターゲティングは、規制により今後難しくなる可能性があります。

そのため、サードパーティCookie に頼らない施策やファーストパーティCookieのデータ活用などの代替策も並行して検討しましょう。詳しくは下記の記事をご参照ください。

>>Cookie規制がWeb広告に与える影響や、代替案はこちらをご覧ください

リターゲティング広告は、一度自社サイトを訪れたユーザーへ再度広告を配信し、申し込みや購入などの成果につなげやすくする手法です。すでに自社や自社商材への関心の高い層を狙えるため、コンバージョン率向上も期待できます。

Cookie規制は進んでいますが、現時点ではリターゲティング広告は依然として有効な獲得手法の一つです。特に、ファーストパーティデータ(自社で取得した顧客データ)を活用した配信であれば、Cookie規制後も成果を狙えます。

サイト訪問期間やリスト化するページの設定によっても成果は変わるので、ABテストを繰り返しながら、自社にとって最適な勝ちパターンを見つけていきましょう。