みんな知ってる!バンドワゴン効果とは?|行動心理学の意味~事例まで

マーケティング

最終更新日:2022.12.23

更新日:2022.12.23

「広告を出してみたけどなかなか成果が出ない…」

「どんな言葉がユーザーに刺さるのかわからない…」

マーケティング担当になったものの、顧客心理がわからず適切な戦略が行えないと悩んでいる人もいるのではないでしょうか。

これを読めば、マーケティングの言葉選びも大きく変わることでしょう。

広告に採用するコピーは、おしゃれでかっこいいだけではなく、見た人が思わず行動してしまうようなものが望ましいです。

とはいえ、どのような言葉がユーザーにささるのか、どのように伝えれば行動してもらえるのかがわからなければ、広告に適したコピーを生み出すのもむずかしいはずです。

このような人には、「プロスペクト理論」を学んでみることをおすすめしています。

「プロスペクト理論」を理解すれば、顧客心理に合わせたマーケティング戦略を打ち出せるようになるはずです。

本記事では人間の損得勘定を左右する「プロスペクト理論」の詳細と、マーケティングへの活かし方を徹底解説します。

そもそもプロスペクト理論とは、どのようなものなのでしょうか。

まずはその概要や特徴を、具体的な例とともに解説していきましょう。

「○○理論」といわれると、それだけでむずかしいものだと思いがちですが、一と理解してしまうと決してそうむずかしいものではありません。

「プロスペクト理論」を一言でまとめると、

「損したくない!!!!」

という人間が行動を選択する際の心理のことです。

宝くじやパチンコ、競馬などのギャンブルで、どれだけお金を賭けるか迷った経験はありませんか?

「自分の出したお金に見合ったものは返ってくるだろうか?」

「大きなお金を出して大失敗したらどうしよう…。」

そんな気持ちになったことがある人は、多いのではないでしょうか。

そんなときの心の動きに関係するのが、プロスペクト理論です。

「利益を得る」場面では確実に取れる利益を確実に得たいと感じ、「損失がある」場面では損失の全面回避を最優先にしてしまうのは、この心理が働くからこそだといえます。

「損をしたくない」というごくごく自然な気持ちが、無意識に行動や選択に影響を与える心理のことをプロスペクト理論とよんでいるのです。

上の説明だけでは少々抽象的で、うまくイメージできないという人もいるかもしれませんね。

もう少し理解を深めるために、より具体的な例を挙げながら、詳しく解説していきましょう。

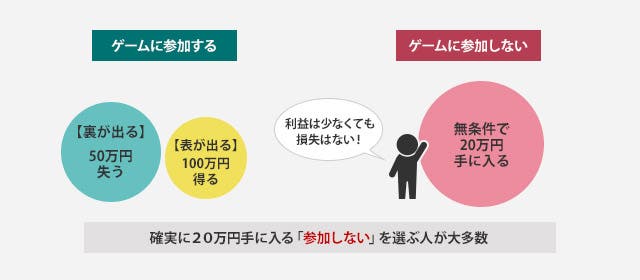

では有名なコインの例を挙げて説明します。

このような場面を想像してみてください。

コインを使ったゲームが行われます。参加するかどうかはあなたの自由です。

<ゲームのルール>

コインを投げて

ゲームに参加しない場合、無条件に20万円を手に入れることができます。

上記のような条件が提示された場合、あなたはゲームに参加しますか?

この問に対し多くの人は「ゲームに参加せず、無条件に20万円を手に入れる」ことを選びます。

50万円失うリスクを背負うくらいなら、小さくても確実な20万円の利益を選ぶというわけです。

ハイリスク・ハイリターンよりも、ノーリスク・ローリターンを好む。そんな人間の心理が働いている典型例ですね。

では、こんな場合はどうでしょうか。

あなたは50万円の借金を抱えています。そこに、借金返済を掛けたこんなゲームの話が飛び込んで来ました。

<ゲームのルール>

コインを投げて

ゲームに参加しない場合、無条件に20万円を手に入れることができます。

先程とゲームのルールはまったく同じです。

しかしこちらの場合は、ゲームに参加することを選ぶ人が多いのです。

この2つの例で大きく違うのは、ゲーム参加者が「50万円の借金を抱えている」という状況にある点でしょう。

同じ条件でも損をしている現状があるなら、それをどうにか無くしたい!という気持ちが働き、物事の選択にも大きく影響を与える例です。

確実な損がある場合にそれを全面回避したいと思う、人間の心理の現れですね。

具体例を見てきたところで、この「プロスペクト理論」の基になる、人間の損失回避性について学びましょう。

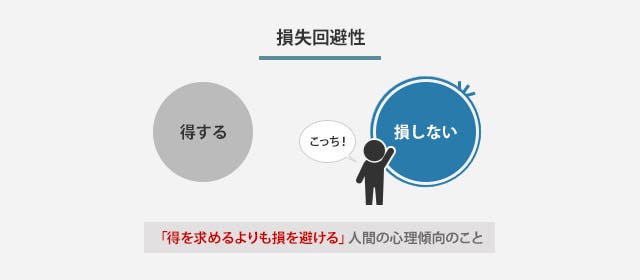

損失回避性とは、「得を求めるよりも損を避ける」人間の心理傾向のことです。

損をする可能性を感じた瞬間、必要以上に保守的になったり、リスクに恐怖心を感じたりしてしまいます。

先ほどの章で最初にあげた「100万円を得るよりもゲームに参加せずに20万円を得る方を選ぶ」例では、この損失回避性が選択に大きく影響を与えていることがわかるでしょう。

このことからもわかるように、人間は損をすることに対してとても敏感で、それを避けるような行動をとる傾向が強いです。

マーケティングにおいては、こうした損失回避性を理解して、上手に活用していくことが重要なのです。

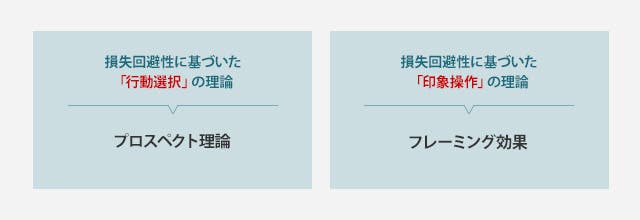

損失回避性から派生したものとして、「プロスペクト理論」と一緒によく出てくるのが「フレーミング効果」です。これは、同じ内容でも表現によって印象が変わる、という効果を指しています。

具体的な例を挙げると

と質問した場合、Aの手術を受けたいと感じる人が多いといった結果となります。

しかし冷静になって見てみると、実はAとB、どちらも95%成功・5%失敗という点では同じ手術なのです。

理屈で考えると同じ内容でも、プラスの面を見せるのかマイナスの面を見せるのかで大きく印象が変わります。

このように印象を少しずらすことで得られる効果が「フレーミング効果」です。

プロスペクト理論は損失回避性に基づいた「行動選択」の理論。フレーミング効果は損失回避性に基づいた「印象操作」の理論。このように考えるとわかりやすいかもしれません。

ではプロスペクト理論を、どのようにマーケティングに役立てていけば良いのでしょうか。

マーケティング時の考え方やアピール方法とあわせて解説していきましょう。

参照価格とは、「この商品はこのくらいの価格が妥当だ」というような、消費者それぞれの価格の判断基準のことです。この参照価格より高いか安いかで、消費者は得か損かを判断します。

そして、プロスペクト理論に基づくと、人間は「得をしたい」という気持ちより「損をしたくない」という気持ちが強いです。

参照価格を参考に商品の価格設定を行うこと、そして「この商品を今買わないと損だ」と思わせること、「損をしたくない」という気持ちを掻き立てることが効果的です。

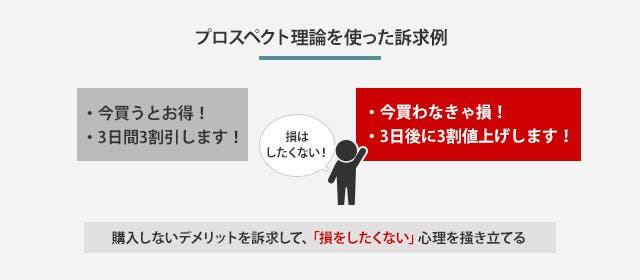

では、具体的に、どのような訴求が消費者に刺さるのかを考えてみましょう。

まずは、こちらの例を見てください。

AとB、どちらの文章が印象に残りますか?

繰り返しになりますが、人は損することが嫌いな生き物です。

「まくらを使うことによるメリット」を訴求したAよりも、「まくらを使わないことによるデメリット」を訴求したBの方が、人の心を動かすこととなるのです。

極端にいうと、「今買うとお得!」より「今買わなきゃ損!」の方が、「3日間3割引します!」より「3日後に3割値上げします!」の方が、消費者の心には刺さりやすい、ということです。

増税前の駆け込み需要などは、とてもわかりやすい例だといえるでしょう。

このほかにも商品を限定化させ、「今手にしないと損をしてしまうかも」という気持ちを強めるといった方法もあります。

限定化にも期限の限定や数量などがありますが、「ご当地商品」など地域限定なども有効です。

プロスペクト理論に基づいた訴求では、「損をしてしまうかも」と思わせる以外にも、相手を安心させることで行動を促すやり方もあります。

たとえば返金保証制度や無料サンプルのモニター、おまけやオプションなどのオトク感などです。

返金保証や無料モニターなどは、購入後の失敗や後悔(損)を回避することにつながります。

オプションやおまけは、一見するとプロスペクト理論とは関係がないように見えるかもしれません。

ですが「今購入した方には特別にもう1つ無料でついてきます」や「2つ購入すると1つ無料でついてきます」といった訴求をするとどうでしょう。

やはり「今買わないと」「2つ買わないと」など、損をしてしまうかもしれないという心理が働くことが理解できるでしょう。

自社商品のプロモーションを考える際やHPのコンテンツを考える際、広告の内容を考える際などにも、ぜひプロスペクト理論を参考にしてみてください。

プロスペクト理論を上手に活用することで、消費者の気持ちをうまく誘導することが可能となります。

人間は得をすることよりも、損をしたくないという気持ちの方が強い生き物です。

「プロスペクト理論」とは、その気持ちを人間の行動選択に落とし込んだ理論だといえるでしょう。

これを意識するだけで、営業においても、マーケティングにおいても、言葉の使い方や表現の仕方に一工夫できるのではないでしょうか?

マーケティングフレームワークについてのその他参考記事はこちら