【5分でわかる】GTM(Googleタグマネージャー)の設定方法

Web広告

最終更新日:2025.08.26

| part1 | Google広告のオーディエンスターゲティング①~基礎編~ |

| part2 | Google広告のオーディエンスターゲティング②~使い方編~ ←イマココ |

part2ではオーディエンスターゲティングの使い方について解説していきます。

種類だけでなく、基本的な活用方法や考え方を押さえておくことは重要です。Google広告でできることを把握するためにもここで学んできましょう。

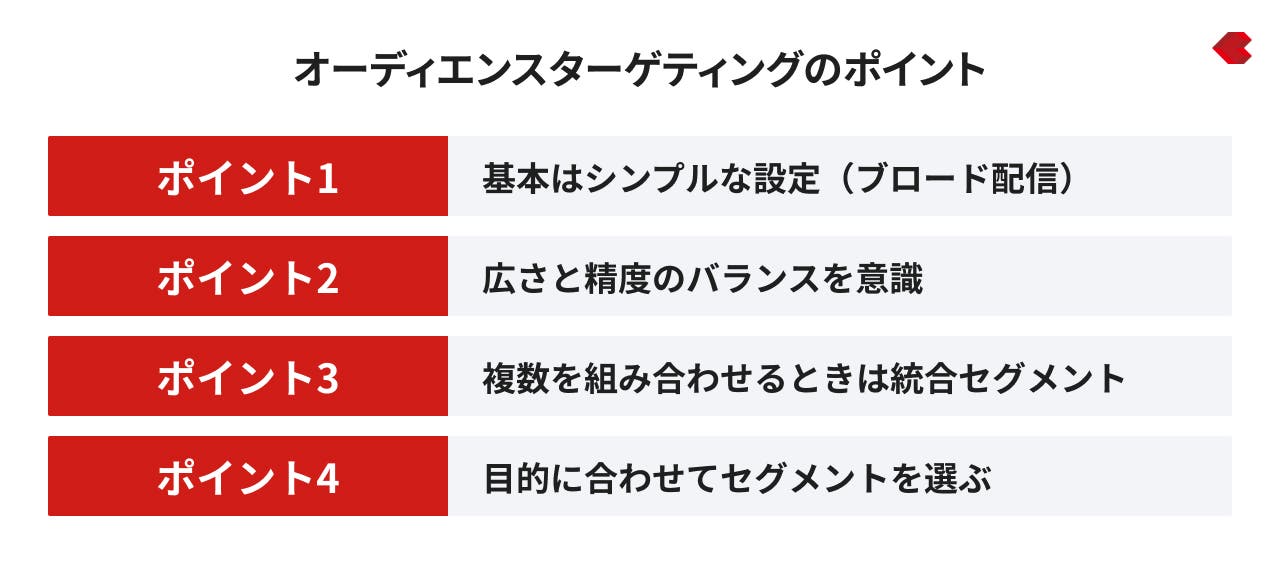

オーディエンスターゲティングの使い方や基本的な考え方など、ポイントを4つ紹介します。

主に性別・年齢・地域の3つだけをターゲティングする手法をブロード配信と呼びます。

Google広告では基本はシンプルなターゲティング設定が推奨されています。ターゲティングは絞りすぎると成果につながりにくくなる場合があるからです。

また複雑なターゲティング設定も、お互いの設定が干渉し合ったり、 CVに至る可能性のあるユーザーを取りこぼしたりする可能性があるため、あまり推奨できません。

近年の広告媒体はAIによる最適化が非常に優秀なため、ブロード配信との相性が良いこともシンプルなオーディエンス設定が重要な理由の一つです。

先ほど、基本はシンプルだとお伝えしましたが、絞り込むことがいけないわけではありません。オーディエンス設定では、段階的に絞り込む発想が大切です。

例えば、最初は興味関心やインテントで広めに配信し、効果の良いセグメントが判明したら重点配分する、削除するといった運用です。

逆に最初から狭いリマーケティングだけを狙うと新規開拓ができません。かといって広すぎると費用対効果が下がります。「やや広めに出して、データを見て絞る」という流れで最適化しましょう。

また、ディスプレイ広告ではキャンペーンや広告グループを分けて、オーディエンスの種類ごとに成果を比較できるようにすると改善がしやすいです。例えば、アフィニティ(興味・関心)対象のグループと、インテント対象のグループを別に作成するなどが考えられます。

オーディエンスは単一のセグメントしか使えないわけではありません。複数のセグメントを活用したい場合には統合セグメントという機能を使います。

ここで難しいのが、統合セグメントは組み合わせるセグメントによってAND条件とOR条件が変わることです。設定する際には組み合わせの条件をしっかりと確認しておきましょう。

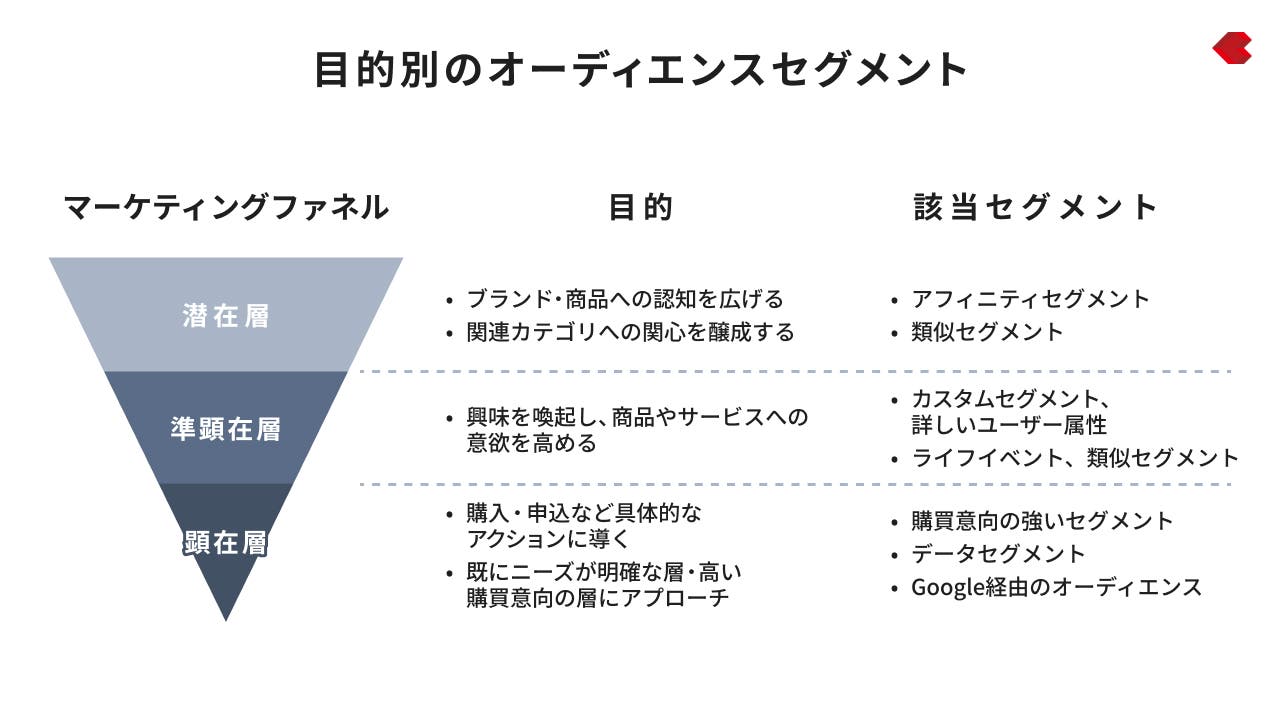

コンバージョン獲得を目的としている場合、コンバージョンに近いユーザーに絞り込むようなセグメント選定が必要です。

一方で認知向上が目的の場合には、アフィニティセグメントやブロード配信など、広範囲にリーチできるようなセグメント選定が必要になります。

まずは以下のように整理しておくと良いでしょう。

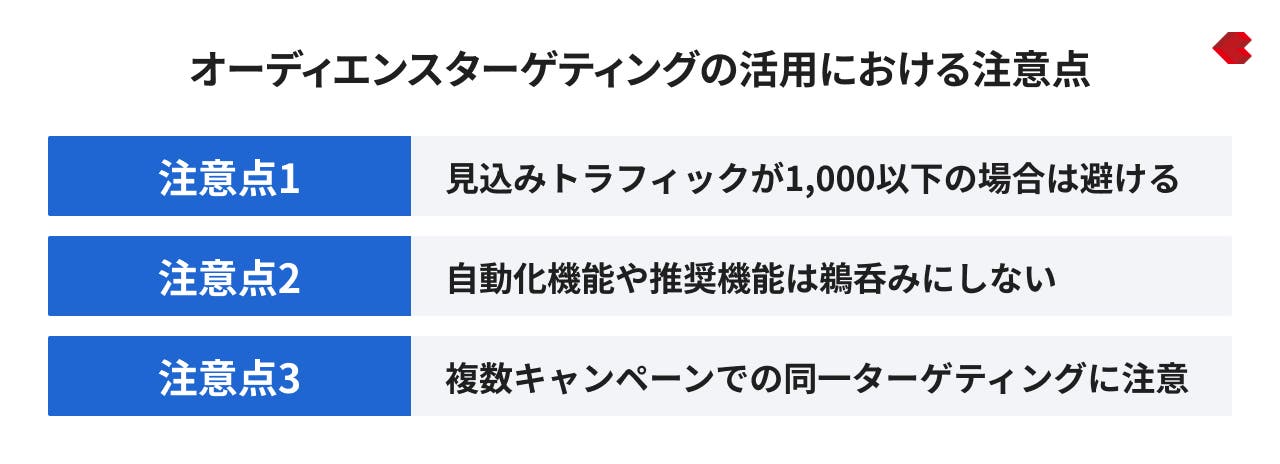

つづいて活用上の注意点を3点ご紹介します。

Google広告では、現在のオーディエンス設定でどのくらいのトラフィックを見込めるかが算出されます。この見込みトラフィックが1,000以下である場合、成果が出ない傾向があるとされています。

理由がない限りは、見込みトラフィックが1,000以下のオーディエンスターゲティングの使用は避けた方がよいでしょう。

まずは、リーチが広いブロード配信などシンプルなターゲティングを利用するのがおすすめです。

Google広告には「最適化案」として、ターゲティング拡張の提案が出てきます。

これらは便利ですが、初心者のうちはすべて鵜呑みにせず内容を吟味しましょう。例えば「〇〇というキーワードを追加しましょう」という提案は、一見関連があっても実際は広すぎて予算浪費に繋がる場合もあります。

同様にディスプレイ広告の「最適化されたターゲティング」機能は、自動でターゲットを広げてくれる反面、想定外のユーザー層まで広告が配信されてしまうこともあります。

まずは手動でコントロールし、慣れてきたら自動化を試すという順序が安全です。

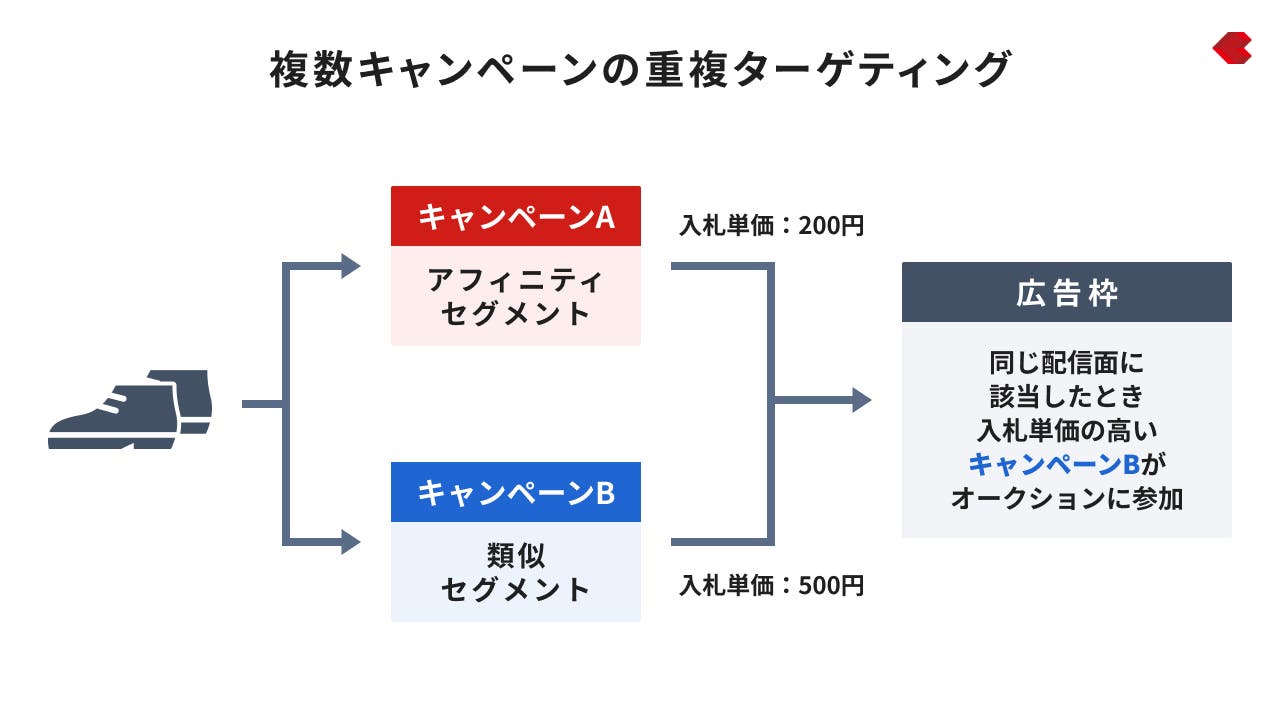

少し高度な内容になりますが、「複数のキャンペーンが同じトラフィックに関連する場合、有効な入札単価が最も高いものが選ばれる」というルールを覚えておきましょう。

例えばキャンペーンAとキャンペーンBが、どちらも同一の商品に関連するキャンペーンであり、異なるオーディエンスで分けられているとします。

この時、キャンペーンAとBが同一の掲載面でかち合った場合、入札単価が最も高いキャンペーンがオークションに参加します。

💡具体的なケースで確認しよう!

キャンペーンAの基本入札単価が200円でオーディエンスセグメントの入札単価調整比が+100%に設定されています。(この時、入札単価は400円になる)

キャンペーンBは基本入札単価が500円で入札単価調整比は設定されていません。

つまりキャンペーンAでは、そのセグメントにおいて入札を強化したい意図がありますが、最終的な入札単価が高いキャンペーンBの方が優先されます。

part2では実際にオーディエンスターゲティングをどのように活用するのか、その考え方を解説しました。

ターゲティングの考え方は様々です。

Web広告において工夫のしがいがある部分でもありますので、様々なターゲティングの考え方を蓄えていきましょう。

| part1 | Google広告のオーディエンスターゲティング①~基礎編~ |

| part2 | Google広告のオーディエンスターゲティング②~使い方編~ ←イマココ |