SEOとは?SEO対策で上位表示するための具体施策と事例を解説

SEO対策

最終更新日:2025.07.03

更新日:2022.12.23

Webの記事では、読み手に気軽に読んでもらえることが求められています。いわゆる「文章力が高い人」が、必ずしも読み手に気軽に読んでもらえる文章を書けるとも限りません。また、難しい文章を書けるがあまり、表現や語彙をまわりくどくして伝わりにくくなってしまうことも考えられます。

今回は、魅力的なWeb記事のアウトソーシングをお考えの方に、外注先に事前に伝えておくべきポイントをご紹介します。

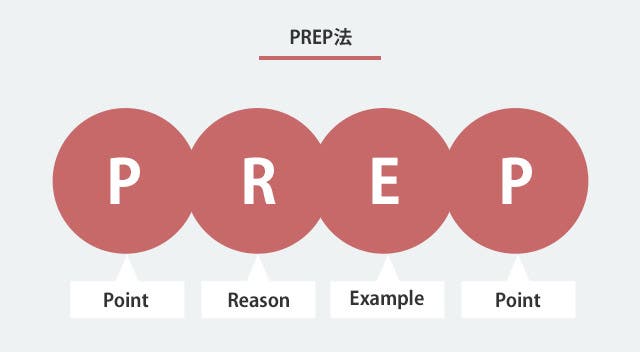

きれいな日本語を使って記事を書いたとしても、記事構成の組み立て方が粗末なものであると読みにくい記事に仕上がってしまいます。外注先との取り決めでおすすめしたいのは、文章の構成図をすり合わせておくことです。読みやすい文章には、『起承転結』のような展開が存在します。

例えば、PREP法のような『POINT=結論、REASON=理由、EXAMPLE=事例、具体例、POINT=結論』の説明と文章を構成する要素を順番に並べていき、構成に沿って記事を執筆すると、ストーリー立った文章となります。

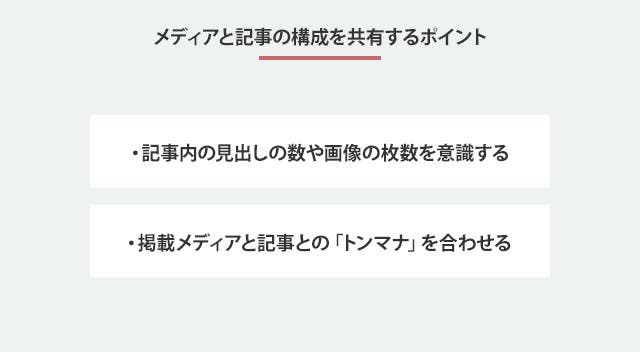

Web記事では、スマートフォンで読まれることを意識した縦スクロール型のメディアで掲載されるケースが多くあります。雑誌であれば複数ページをまたいで1つの記事がレイアウトされますが、Webの場合はスクロールして読まれることになるため、記事内の見出しの数や画像の枚数を意識することが大切です。

例をあげると、イメージ画像がない記事とある記事だった場合、どちらが読みやすいのか、どちらが記事に対する印象を持ってもらいやすいのかを考えた場合、後者と答えるという人が多いはずです。

なお、画像だけではなく、掲載メディアと記事の「トンマナ」も合わせなければなりません。

トンマナはトーン&マナーの略で、制作物の雰囲気やコンセプトに一貫性を持たせることを意味します。これがしっかりと守られないと、個人の感情やセンスが入ってきてしまい、完成形へのイメージがばらばらになってしまうことがあります。

そこで、トンマナを定義し、守ることでWeb担当者・制作関係者が一丸となって制作を進めることができるのです。

日本語の表記には、ひらがな、カタカナ、漢字があります。英語の「dog」を日本語で表す場合、「いぬ」「イヌ」「犬」とさまざまな表記が可能です。これは日本語の大きな魅力の1つですが、制作(製作)という分野においては、ある問題を生じさせることにもなります。

その問題とは、いわゆる「表記ゆれ」と呼ばれる問題です。表記ゆれは、1つの文章(記事)の中で同じ意味を持つ単語が異なる表記(ひらがな、カタカナ、漢字)で書かれている状態を指します。

例えば、

『夏樹は犬を飼っている。最初は気が進まなかったが、毎日のように美味しそうにドッグフードを食べるイヌの姿を見ると、とてもいとおしく思えてくるものだ。』

という文章の中には、犬という単語が漢字とカタカナで表記されています。こうした「表記ゆれ」は、原則として同一の記事の中では生じてはならないという暗黙のルールがあります。

表記ゆれが生じている文章(サイト)は読み手に稚拙な印象を与え、ひいてはブランドイメージを損なわせることにもなります。それゆえ、表記ゆれは避けなければならない問題の1つなのです。

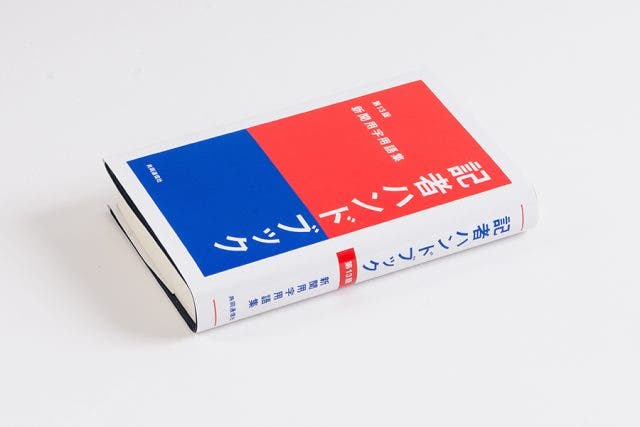

そんな表記ゆれを防ぐために役立つのが、記者ハンドブックです。記者ハンドブックは、共同通信社が発行している日本語ルールブックです。

掲載されている内容は主に、新聞漢字、仮名遣いの送り仮名の付け方、用字、用語についての書き方の基本、誤りやすい語句、差別語、不快用語などの用字用語集、日時・地名・人名・年齢の書き方、数字の書き方、記事のフォーム、外来語・片仮名語用例集などです。

本来は新聞記事を書く記者用のためのものですが、今では一般企業の企画・広報やWebライティングを行う担当者たちにも幅広く使われている日本語ルールブックです。

プロジェクトが進むときには業務を任せる外注先との取り決めで必要となるのが、文言のレギュレーションです。最初にルールを決めておかなければ後々、「この漢字はひらがなのほうがいい」「ここはこの表記を使うべきだ」と口論になることもあります。

これはプロジェクトを推し進めていく中で可能な限り避けたい問題です。事前に「記者ハンドブックに従う」と決め事をしておけば、無用なトラブルを減らすことが可能です。

下手に多数の情報が掲載されているインターネットで調べるよりも、記者ハンドブックを両社で購入しておくと便利です。記者ハンドブックに記載されている内容の一例として、以下のような文言があげられます。

| 漢字をひらがなにする表現 | ひらがなを漢字にする表現 | ||

|---|---|---|---|

| NG表現 | OK表現 | NG表現 | OK表現 |

| 更に | さらに | まったく | 全く |

| 為 | ため | たとえば | 例えば |

| 所 | ところ | そのほか | その他 |

| 時 | とき | ともなう | 伴う |

| 出来る | できる | よぶ | 呼ぶ |

| 言っても | いっても | わかる | 分かる |

| 言われています | いわれています | お出かけ | お出掛け |

| 沢山 | たくさん | いっしょ | 一緒 |

| 様々 | さまざま | 友だち | 友達 |

| する事 | すること | じつは | 実は |

ビジネスメールや資料作成時、広告文などで何気なく使っている文言も、記者ハンドブックで推奨される表記と異なるケースがあるのではないでしょうか。

読み手に伝わる文章の基準は数値化が困難なこともあり、実感を得られにくいこともあります。記事の品質については外注先から受け取った記事を読んで『これで本当に読み手に理解してもらえるだろうか』と不安になることもあるかもしれません。

そこで、自分の中に書き手としての視点と、読み手としての視点の両方を育てておくことをおすすめします。自分の書いた文章を第三者的に評価できるようになると、伝わる文章かどうかの判断の精度が高くなります。そのためには、普段から多くの記事に触れる努力を欠かさないことです。

本記事であげた外注先との取り決めの内容は、いずれもその少しの時間を費やし、できる限りの情報を外注先と共有し、すり合わせておくことでプロジェクトが成功にグッと近づきます。

SEOをもっと学びたい方はこちらもチェック:SEO対策の全てを紹介!