SEOとは?SEO対策で上位表示するための具体施策と事例を解説

SEO対策

最終更新日:2025.07.03

更新日:2024.03.07

メディア運営をしている方であれば、何かと気にすることが多いユーザーの滞在時間。

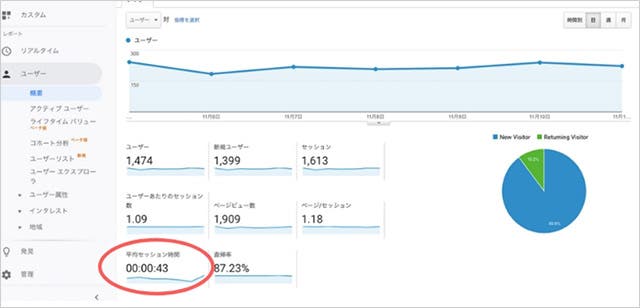

Googleアナリティクスでは、そんなユーザーの滞在時間が一目で確認できるようになっていますが、実はその表示時間の信ぴょう性は低いって知っていましたか?

今回はそんなGoogleアナリティクスの滞在時間の正しい見方や定義に関して分りやすく解説して行きたいと思います。SEO対策などを円滑に進めるべくぜひ押さえておきましょう。

※GA4への移行について気になる方は、こちらの記事もご覧ください。

Googleアナリティクスの滞在時間には、2種類の時間が表示されています。

ひとつは、”平均セッション時間”と言われており、ユーザーのサイト内での平均滞在時間を表しています。2つ目が”平均ページ滞在時間”です。こちらは、1ページあたりのユーザーの滞在時間を表しており、全てのページの平均滞在時間を知ることができます。

このように、Googleアナリティクスでは、2種類の平均時間を確認することができるようになっています。

Googleアナリティクスのそれらの滞在時間は、必ずしも正確な平均時間とは限りません。その理由としては、Googleアナリティクス独自の平均時間の計算方法にあります。

ページの滞在時間はユーザーが、ページの閲覧開始から次のページの閲覧開始までの時間を計測しているものとなっています。ここでもしページからユーザーが離脱してしまった場合は、滞在時間は自動的に「0秒」でカウントされます。その理由としては、次のページの閲覧開始の時間が分からないからです。

| ページ | 滞在時間(分) |

| A | 5 |

|---|---|

| B | 3 |

| C | 0 |

上記の表を見てもらうと、平均ページ滞在時間は4分となります。計算方法としては、以下の式が成り立ちます。

4分=(5分+3分)÷2

普通だとCの滞在時間も含めての時間が正しい平均滞在時間なのですが、前述した通りの法則が当てはまるのでCは0秒で計算されてしまいます。

このようにユーザーが途中でページから離脱する確率のことを”直帰率”と呼ばれており、この数字もメディア運営において大事な指標となります。

平均滞在時間は、上記のような計算方法で算出された結果なのであくまでもそのままの数字を鵜呑みにせずに、前のデータと比較しながらその変化を見て参考にするのが好ましいです。

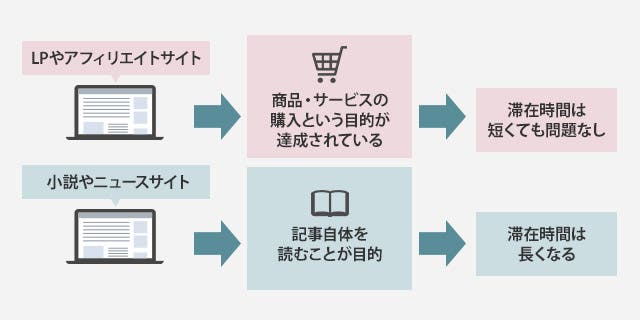

ページの滞在時間は、長ければ長い方が良いに決まっている!と考えている人が大半だと思いますが、実はそうとも限りません。

その理由としては、ページには用途が個々にあるためランディングページ(LP)のようなコンテンツだと、比較的に滞在時間は短めとなっています。これは、ページの用途が商品やサービスを購入してもらうことにあるからです。

逆に、小説などの長文で読んでもらいたい記事などは、滞在時間は総じて長くなります。このように、ページ個々の用途や機能によって滞在時間は短かったり長かったりするものです。

またもうひとつ例を挙げると、アフィリエイト系の記事であれば最終的にはユーザーに商品やサービスを購入してもらうことが目的ですので、滞在時間が長ければ良いというものではありません。短くてもしっかりとユーザーが商品やサービスを購入してくれれば目的は達成するわけですから、滞在時間が短くても問題ないわけです。

Googleアナリティクスを使用している人であれば、特に滞在時間は注意して毎回見ている方が多いのではないでしょうか。

その滞在時間は、前述した通りあくまでも前回の数値と比較しながら変化を見るものであり、間違っても今提示されている平均滞在時間だけを鵜呑みにしてはいけないことを肝に命じておいて下さい。

GoogleAnalyticsについてもっと学びたい方はこちら:

【マーケに必須】Googleアナリティクスの導入から使い方・分析のコツまで!