【アフィリエイト初心者向け】おすすめASP20種を紹介

Web広告

最終更新日:2025.02.13

更新日:2024.03.05

この記事はおよそ6分で読むことができます

2017年、米シカゴ大学のリチャード・セイラー教授がノーベル経済学賞を受賞しました。セイラー教授の研究分野は行動経済学で、現在の行動経済学を形づくった権威として、その業績が認められた形となりました。

行動経済学の研究者がノーベル経済学賞を受賞するのは、2002年に受賞した米プリンストン大学のダニエル・カーネマン教授以来、2人目です。行動経済学の理論は、既にマーケティングや広告など、ビジネスに広く応用されています。今回のノーベル賞受賞をきっかけに、ますます行動経済学が注目されることになるでしょう。

そこで本コラムでは、行動経済学について概要を解説し、行動経済学の知識をマーケティングに活用する例をご紹介します。

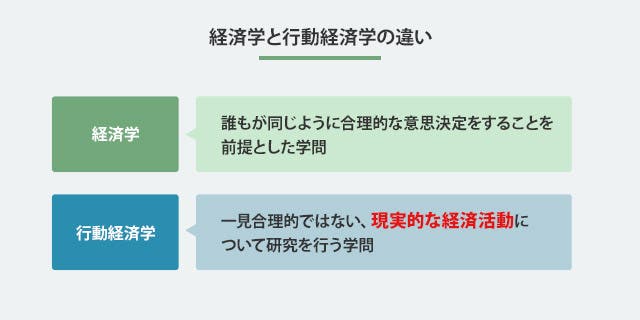

行動経済学の根本には、その名にある通り「経済学」があります。従来の一般的な経済学は、「完璧な人間」の行動モデルを追求しています。

完璧な人間とは、損得勘定のような経済的な合理性のみによって個人主義的に行動するような人間です。そして、経済学では「個人や組織は、少しでも多くの利益を得るために ”誰もが同じように” 合理的な意思決定をする」ことを前提としています。

しかし、どうでしょう? 私たちは経済的合理性のみで行動しているのでしょうか?

このような、一見すると合理的ではない行動もとっています。そんな人間の行動について、心理学と経済学を組み合わせて「現実的な経済活動について研究を行う」という目的が行動経済学の出発点です。

そんな行動経済学について、マーケティングに活かすことのできる基礎知識を5つご紹介していきます。

アンカリング効果は、最初に印象的な数値や情報を与え、その後の意思決定に影響を与えることを指します。「アンカリング」は「船の錨を下ろす」という意味であり、錨の刺さった地点となる数値や情報が、その後の判断の基準になっていきます。

広告で良く使われる「通常価格○○円のところを、△△%オフの□□円で販売します!」といった値下げ表示、これはアンカリング効果を狙っての戦略であると言えます。競合他社の商品を含め、標準的な販売価格が知られていない(買い手の中でアンカリングがされていない)商品やサービスほど、値下げ広告の効果が期待できます。

また、値下げ幅が大きいほど魅力的に見えますので、敢えて通常価格を高額にして表示する手法も考えられます。しかし、既に特定の価格で販売している商品について唐突に通常価格を引き上げ、「セール実施中」のような状態を見せるのは景品表示法違反に該当する可能性があるため注意が必要です。

たとえば、以下のような、お金を得られることに関する2択の質問について考えます。

質問:どちらかを選んでください。

このような質問をすると、多くの人が「A.無条件で1万円をもらえる」を選び、2万円をもらう賭けに出るよりも確実に1万円を手に入れようとします。

次は反対に、お金を失うことに関する2択の質問を考えます。

質問:今、あなたは無条件で1万円を得たとします。どちらかを選んでください。

こちらの質問では、コイン投げを行って1万円を没収されても実験前から考えればプラスマイナス0ですが、「B.コイン投げは行わない」を選ぶ人が多数を占めます。

つまり人間は、利益が手に入る可能性のある場面では「利益が手に入らない」ことを、損失の可能性がある場面では「損失すること」を回避しようとする傾向を持ちます。このような人の性質を説明しているのがプロスペクト理論(損失回避性)です。

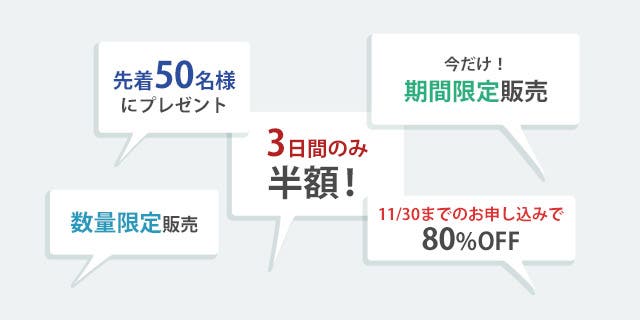

プロスペクト理論をマーケティングで応用している事例でわかりやすいのは、景品のプレゼントや商品の値下げに関して「先着○○名様限定」や「△△日まで!今だけです!」のように期限を設ける方法です。

早めに申し込まなければ「受けられたはずのプレゼントや値下げが受けられなくなる」という損失を被る、と消費者に思わせることで、商品の購入に繋げられます。商品そのものについて、販売個数や期間を限定するのでも構いません。

ただし、「限定」と表示しているのみで、事実上いつまでもプレゼントや値下げ価格での販売を行っていると景品表示法違反となる可能性があります。

次のようなことをイメージしてください。

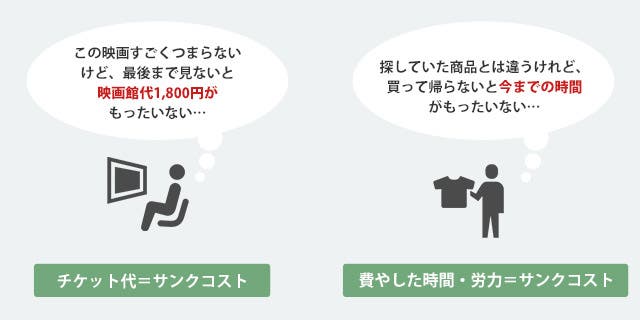

久々の休日、洋服を買おうと思ってショッピングに出かけました。何となく気になる洋服があるものの「値段が少し高い…」「別の色があれば買うのに、この色しか無い…」などの理由で迷って購入に踏み切れず、時間だけが過ぎていきました。

「せっかくの休みなのに、意味もなく時間を使ってしまっているなあ。何か買って帰らないと、このお店で費やした時間がもったいない気がする…。」

そう思ってしまい、迷っていた服を結局買って帰る、もしくは買わないで帰って「時間を無駄にしたこと」を後悔する。このようなことはよくあります。費やしてしまって取り戻すことのできない時間やお金、労力のことをサンクコスト(埋没費用)と言います。

無料もしくは安価な価格による「おためし版」、一定の価格を支払って受ける「○○放題」のサービス、付録を1年ほど集めることで精巧なプラモデルが完成する週刊誌、スマートフォンアプリの「ガチャ」。

これらがサンクコストを利用した販売手法の一例です。「一回やってみようかな」と思わせて商品やサービスを体験させ、そこから「かけた時間やお金がもったいない」と思わせるところまで持っていくことがサンクコストを利用する手法のコツです。

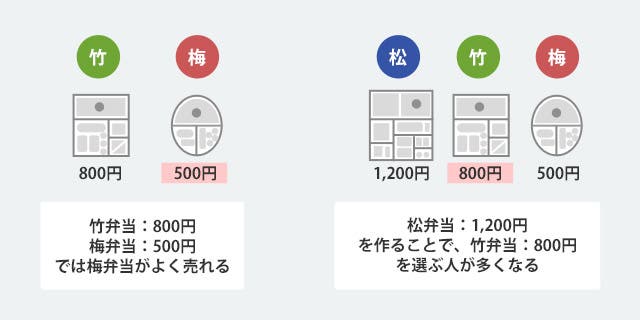

ある商品を買ってもらうために、ほとんど選ばれないであろう商品を選択肢として提示することで、買ってもらいたい商品が選ばれやすくなることを、おとり効果と言います。

おとり効果を利用した手法は、非常に簡単です。たとえば、50,000円の製品を買ってもらいたいとします。このとき、

このように製品のリストを用意すると、多くの人が2番目の製品Bを選択します。製品Cは割高、製品Aは使えない製品であるように思えてしまい、結果的に真ん中の製品Bが最も魅力的に見えるのです。

おとり効果は「松竹梅の法則」とも呼ばれているように、一番売りたい商品の前後に松と梅の「おとり」を紛れ込ませ、真ん中の商品である竹を買ってもらうよう仕向けることがコツとなります。

ただ「おとり」といっても、商品一覧に掲載した時点で販売しなければなりません。高価な方も格安な方も、手を抜かずに、しっかりとしたものを用意しましょう。

以下の質問について考えてみましょう。

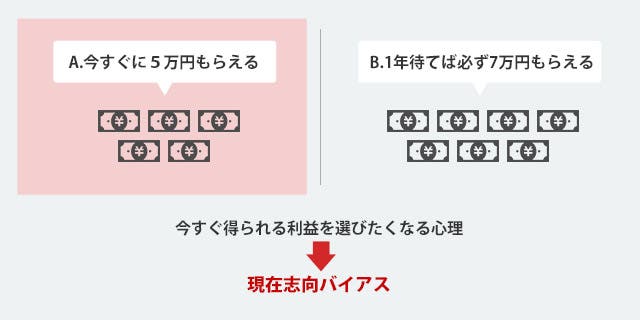

質問:どちらかを選んでください。

この質問に対しては「A.今すぐに5万円をもらえる」を選ぶ人が多くなります。1年だけ我慢して利益を増やすより、今すぐ得られる利益を選びたくなるのです。このような心理を現在志向バイアスと呼びます。

「買った当日から使えます」「翌日にはすぐに効果が現れます」「(商品発表会の最中に)今この瞬間から全国の店舗で販売を開始します」といったような「すぐに利益を得られる」ことを訴えることで、現在志向バイアスの効果を得られます。

行動経済学は人間の「感情によって合理的な判断が歪む」性質を研究している学問です。行動経済学のことを深く知り、人間の感情に寄り添ったマーケティング活動を行うことで、より高い効果が期待できます。

今回ご紹介した理論以外にも、行動経済学では様々な理論が存在しますので、興味のある方は書籍やテレビ番組などで知識を深めてください。