Webサイトで使用される定番フォント9選! フォントの選び方や良いフォントの特徴も解説!

Webサイト制作

最終更新日:2023.05.11

更新日:2023.03.14

我々は業務を通じて、お客さまのサイト制作を数多く担当します。

しかし、お客さまにとってサイト制作は多くても数年に1回、サイトによっては一度構築するとそのままPDCAを回し続ける、ということも珍しくありません。

そんな、数少ない新規構築・リニューアルのタイミングに対し、我々制作会社はどのような価値を提供できるのか、クリエイティブユニットとその中のディレクターの役割を改めて整理したいと思います。

今からお伝えする内容は、マーケティングの「戦術」「戦略」からみたサイト制作の話ではなく、「手段の構築」からみた、サイト制作の話となります。

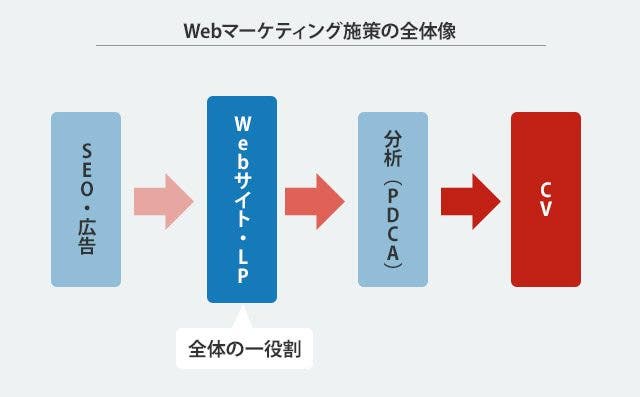

まず、Webサイトは、Webマーケティング全体の中の、1つの役割と考えます。Webマーケティングが成功するかは、最初の全体設計が非常に重要です。

このあたり、弊社サービスサイトに足を運んで頂き、情報収集しているユーザーさんには、言わずもがなですね。

その中で、いかにユーザーの体験を向上させ、ブランディング・CVに近づけるかが、すこし強引ですがWebサイトの役割であると考えます。

今回は、サイト構築にフォーカスします。

私はよくサイト制作のメンバー選定・アサインを「船に乗せる」と例えます。

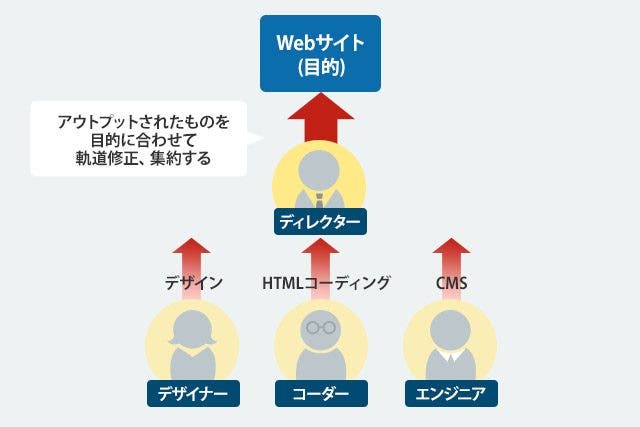

いろいろな役割をもったメンバーがアサインされます。そして各メンバーが成功を目指し、最良(であると想定した)アウトプットを出します。

★各職域がサイトで叶えたいこと

↓

☆各職域が出すアウトプット例

※各職域の、課題解決に対する考えからアウトプットが生み出され、その集合体がWebサイトである。1つでも目的から外れると、成功からズレやすい。

このアウトプットが、集合してWebサイトと言う納品物になります。各職域は、成果にむかって動きますが、アウトプットは様々です。

各自が理論をもって成功に対して進めますが、アウトプットにフォーカスして動くことになるので、「目的」と誤差が出始めることがあります。

その誤差は、プロジェクトが進むにつれ「大きなズレ」になることも珍しくありません。なので、「目的にフォーカスし続けるディレクター」を挟むことで、アウトプットが目的に対して翻訳され、ズレが生じにくくなります。

あらためて、今回は手段にフォーカスして話しています。

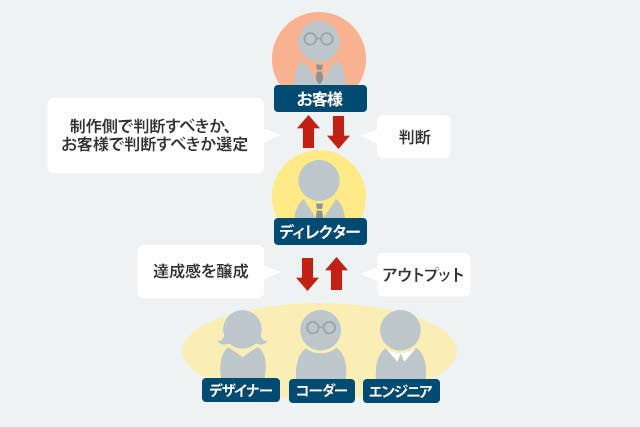

前述したアウトプット一覧は、各職域が最良と思う「判断」で制作され、また、お客さまはその内容が問題ないか、目的に適合しているか「判断」します。

目的は同じですが、アウトプットの内容や違う役割のメンバーで構成される船の中で、その判断をお客さまで行うのは難しいと考えます。

■難しい理由

物理面

知識面

ここに、ディレクターを挟むことで、一旦「制作側で判断すべきか」「お客さまで判断すべきか」が選定されます。また、その判断は「目的にインパクトする本質的なものか」も、制作側がプロの目で判断します。

なので、制作側から「お客さまに聞くことじゃない質問」は当然NGですね。お客さまは「ここにバナーが入らないんでどうしましょうか?」と聞かれても困惑することでしょう。そこは、制作側(特にディレクター)が解決しましょう。

また、フェーズごとに達成感を醸成することは、ディレクターの大きな役割の1つと考えています。プロジェクトの中で、各メンバーがどの状態(進捗率)で、何を選択するべきか。

メンバーも人間なので、どこにいるか、何をすべきか、今どう判断すべきかわからず進めると、コンディションが極端に下がります。

プロ野球の選手も、毎回得点、全打席フルスイングしません。また、全打席立つわけでもありません。「得点できるタイミング」で「最良の手を判断」し「実行する」わけです。

目的に対して、「期限内」に「限りあるリソース」で「最良のアウトプット」をだす事にコミットするわけです。

そのためにディレクターは、お客さまとコミュニケーション(からの判断)を重ねます。

しつこいようですが、今回の話は、手段(制作進行)に特化した話です。

そのコミュニケーションの中で、ディレクターとして特に重要なスキル(というか心構え)は、「信じない心」だと思っています。

どれも、企業の理論、制作側の理論、がベースとなる事が多いです。それも、間違いではありません。ただ、それを信じて叶わなかった時、誰の責任でもありません。それは、「ディレクターの責任」と考えています。

「それって意味があるか」「本当にそうであるか」は、ディレクターが自問自答し、目で確認するしかない。そんな役割ですね。

また、クオリティーのチェックは、「企業の理論」「制作側の理論」を鑑み「施策の目的」と照らし合わせる必要があります。

以上、戦術の話でなく、手段の話になりました。

ディレクターも専門性を持ち、そのナレッジをもちよりゴールまでの絵を描く。ここも大事に思ってます。また、ディレクターが行う単純な進行管理は近い未来、ツールに置きかわると思います。

そのほうが、精度がいいですし。ただ、あるべき姿を掲げながら、その姿になれなかった案件、も多いのが事実です。

我々がお客さまにご提案を差し上げる際、このような話をすることは非常に少ないです。(どちらかと言うと、戦術ベースでご提案させていただく事が多いです。)

それは、制作会社では当たり前、また、お客さまの中では課題と感じていない事が原因にあると感じています。到達すべき「場所」が見えればそこに向かい、向かった先が違えば、また成果がでる方に進めばいいと考えます。

その、向かうべき先の精度を高めるために、分析・設計からご提案をさせていただいています。そして、向かうべき先にきちんとお客さまを案内する、ことも制作チームの役割であると考えます。

大規模案件ではおおよそ、半年〜1年中規模案件でも、3ヶ月以上

この時間を無駄にせず、最良の手と判断で、ゴールに導くのがクリエイティブユニットとその中のディレクターの重要な仕事。「船頭多くして、船山に登る」ことがないように。

WEBサイト制作の発注時/受託時に役立つその他記事