【5分でわかる】GTM(Googleタグマネージャー)の設定方法

Web広告

最終更新日:2025.08.26

本ページではWeb広告運用における入札戦略の基本的な考え方について解説していきます。

細かい設定は媒体によって異なりますので、ここではすべてに共通する考え方を身に着けていきましょう。

入札とは、1掲載当たりの単価や予算配分、入札の方法(手動か自動か)を決めてWeb広告(運用型)の配信をかけたオークションに参加することです。

入札では、「予算」「入札タイプ」、そして「入札戦略」を決めていくことになります。

入札で最終的に決めていきたいことは、「予算」「入札タイプ」、そして「入札戦略」です。

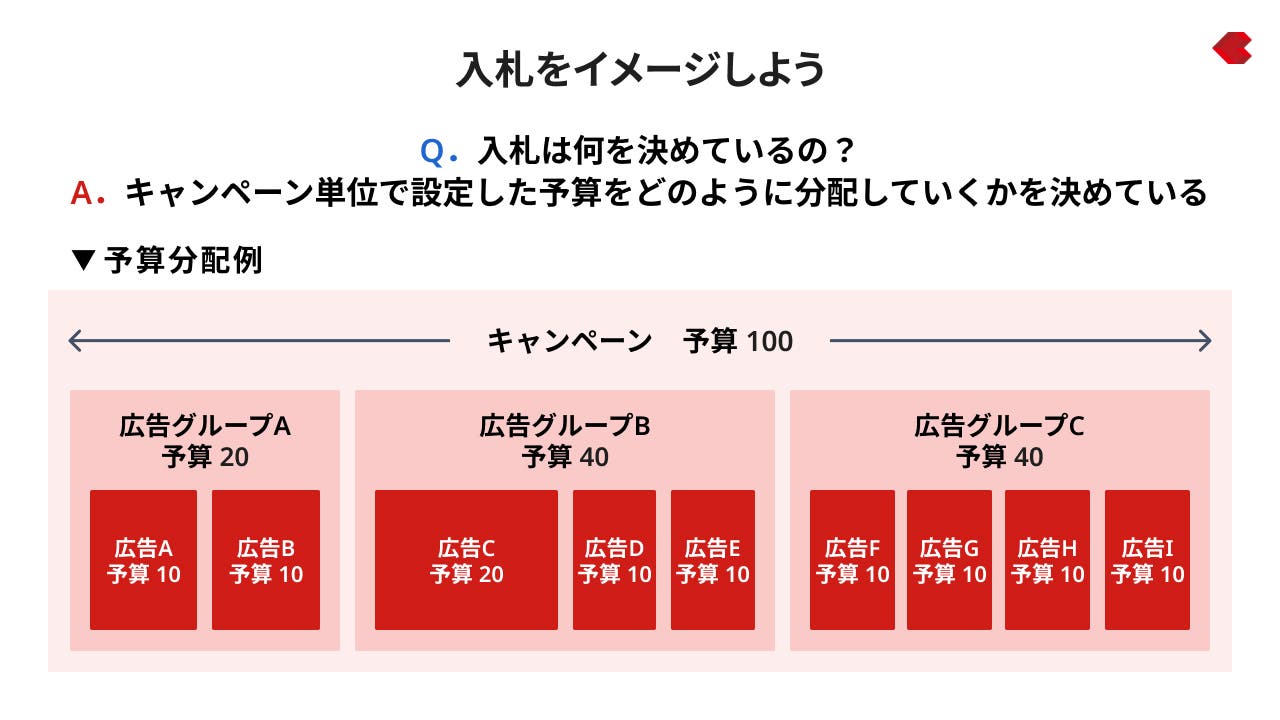

シンプルに考えると入札とは、各キャンペーン毎にいくらまで予算を使えるかを決め、その予算を広告グループや広告にどのように分配するかを決めることです。この時、手動で分配するか、自動で分配するかを「入札タイプ」で決めていきます。

そして自動で分配する場合に、コンバージョン数が最大になるように分配するのか、クリック数が最大になるように分配するのかの方針を決めることができます。これが入札戦略です。

入札戦略は言い換えると、キャンペーン単位で設定した予算をどのように使っていくのかを決めることです。キャンペーンに対して広告グループA,B,Cがあるとき、「どの広告グループに予算を多く使うのか」、さらには「どの広告に対して予算を使うのか」が決まってくるイメージです。

まずは、以下のように予算がどのような比率で分割されていくのかが、入札戦略によって左右されると思ってみてください。

ここからは、「予算」「入札タイプ」「入札戦略」についてもう少し詳しく見ていきます。

予算はいわゆる広告費、広告予算と呼ばれるものではありますが、「日予算」と「通算予算(月予算)」についても知っておく必要があります。

それぞれそのままの意味で、1日あたり使える予算と特定の期間あたり使える予算のことです。

媒体ごとに名称や細かい違いがありますが、ここでは単純に「1日あたりに使える予算」と「特定の期間あたりに使える予算」として解説していきます。

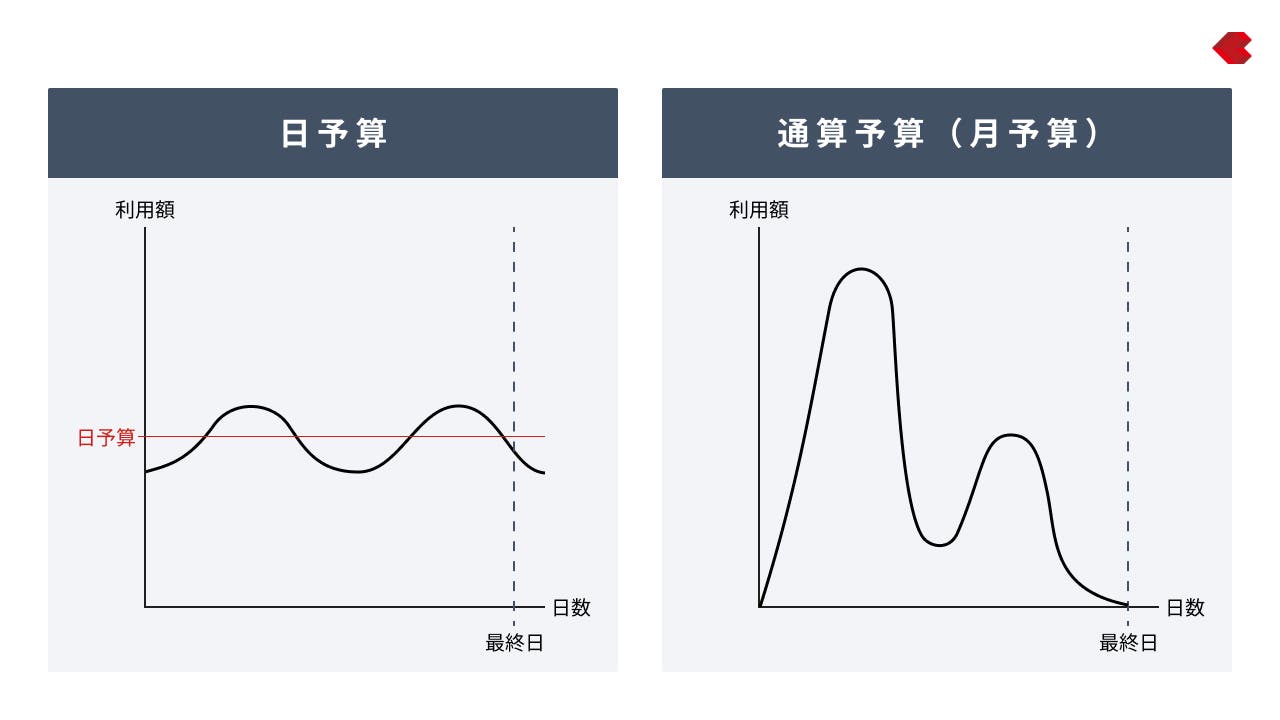

日予算と通算予算(月予算)の違いは予算の使われ方にあります。

例えば日予算が1,000円の場合、毎日約1,000円分の広告が配信されるため、1か月でかかる費用は約3万円です。この時、配信量は毎日一定になりますよね。

しかし通算予算(月予算)を3万円として設定した場合、これは1か月で均等に配信するということを意味しません。極端な話、配信初日に3万円をすべて使い切ってしまうこともありえます。

日予算の場合は仮に普段よりも獲得できるチャンスがあったとしても、そこに一気に予算をかけて配信量を大幅に増やすという動きは発生しません。一方で、通算予算で設定している場合は、そこに予算を一気に投下することでチャンスを活かすことができます。

どちらにもメリット・デメリットはありますので、簡単に確認してみましょう。

| 使うシーン | |

日予算 |

|

| 通算予算(月予算) |

|

表に整理したように、毎日安定した予算・配信量で運用したい場合には日予算での設定がおすすめです。

一方で、配信量の増減の幅は大きいものの、期間全体で得られる結果を最大化させたいときには通算予算(月予算)での運用も選択肢になります。

入札タイプは大きく分けて手動入札と自動入札の二つがあります。

要は、入札単価を自ら決めて設定・調整していくのか、機械学習に任せて自動で入札単価を調整させるのかを決める部分です。

まずは、それぞれのメリット・デメリットを簡単に確認してみましょう。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 手動入札 |

|

|

| 自動入札 |

|

|

このように、手動入札はすべて意図通りの運用ができる反面、多くの工数と運用者の実力が求められます。一方で、自動入札は効率の良い運用と機械学習による最適化が実現できますが、運用の自由度の低下やデータ蓄積の必要性などが出てきます。

最近では自動入札による運用が一般的です。自動入札の場合、最初の2週間程度は学習の時間となります。どのような配信が良い配信なのかを様々なデータから学習することになりますので、運用初期は手動入札で質の良いコンバージョンを学習させ、質のいいデータが集まってから自動入札に切り替えるというような運用もよくあります。

しかし、AI/機械学習の発展のすさまじい現在では自動入札を押さえておくことが特に重要と言えるでしょう。

最後に、入札戦略の種類と考え方を解説します。広告配信の方向性を決める重要な部分です。

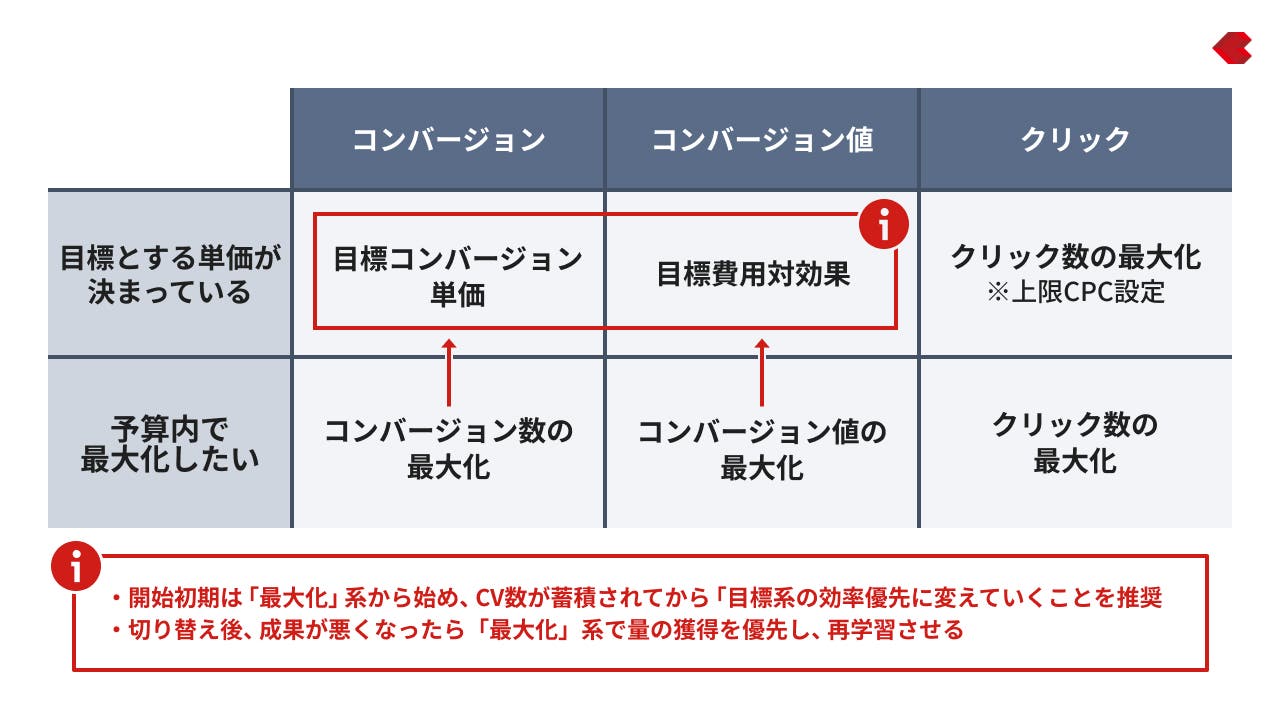

媒体ごとに異なりますが、入札戦略には主に以下のような種類が存在します。

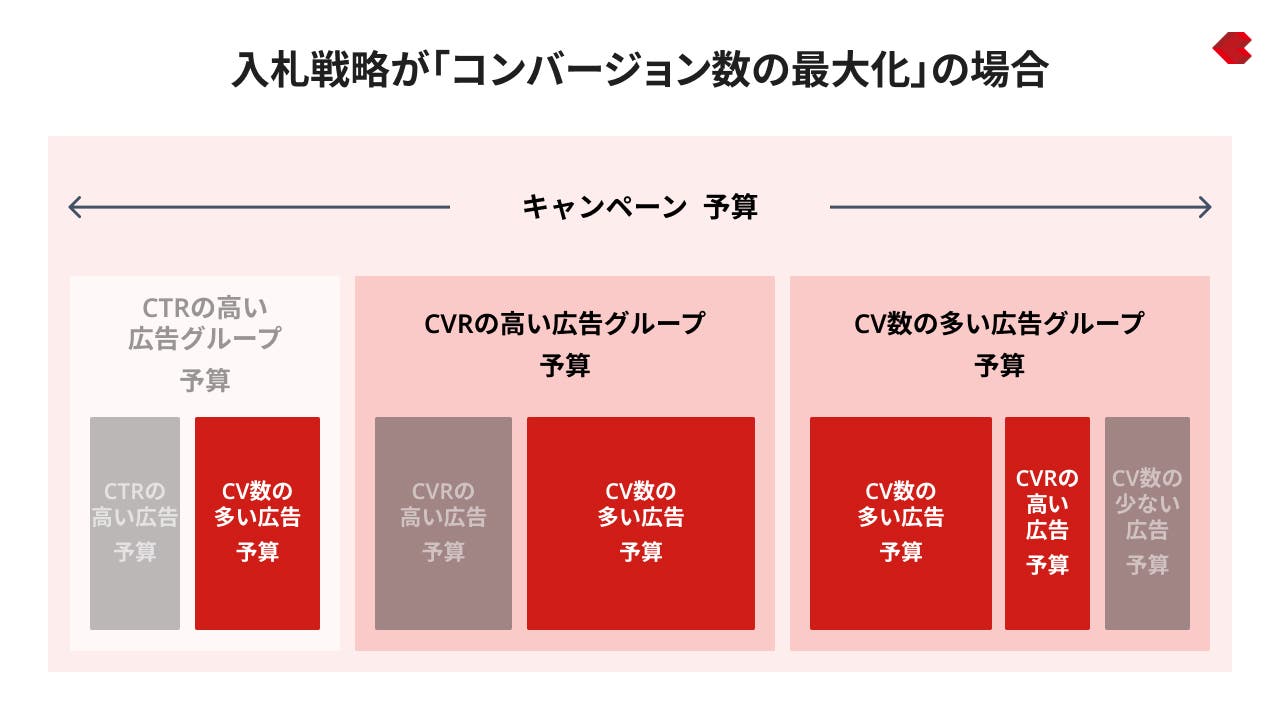

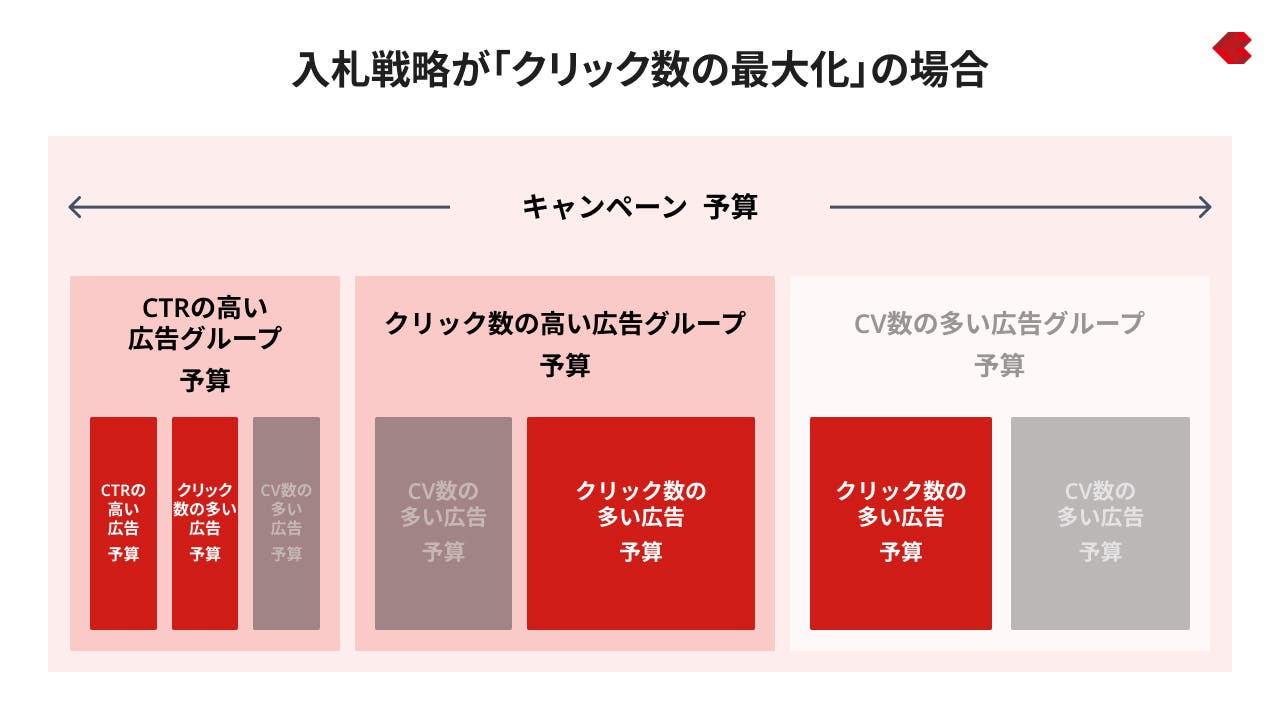

入札戦略を選択すると、広告媒体は予算をどこに多くかけて、どこを少なくするかなどの分配が自動で行われるようになります。選択した目標を最大限に達成できるように、機械学習が進むのです。

例えば、入札戦略が「コンバージョン数の最大化」だった場合、下位階層の中でコンバージョン数を最大にできそうな場所に、より多くの予算が使われます。

目標タイプが「クリック数の最大化」の場合には、下位階層の中でクリック数を最大にできそうな場所に、より多くの予算が使われます。

このように、予算をどこにどれだけ使うかの方向性を決めるのが「入札戦略」の役割の一つです。

具体的にどれを選ぶのがいいのかについての考え方にも簡単に触れておきましょう。

状況によって異なるというのがWeb広告運用の常ですが、基本的には「量」→「質」と考えるのが良いかと思います。

つまり、まずは「コンバージョン数の最大化」や「コンバージョン値の最大化」を選択しコンバージョンの「量」を増やすことを意識します。量がたまったら、「目標コンバージョン単価」や「目標費用対効果」などに変更しコンバージョンの「質」を上げていくとよいでしょう。

質が悪かったり、あまり思ったような成果が出ない場合には、一度「量」を増やす方針に戻しても良いです。

質を高めようにも量がなければどの結果が質の良いものだったのか、媒体も学習ができません。自動入札が主流になった今、媒体の機械学習にも着目して設定できるとよいでしょう。

改めて、入札は入札単価や入札の方法を決めることで、入札戦略によって予算分配の方針が決まります。

入札は運用の方向性を決める非常に大切な部分です。最適な入札戦略は、状況や媒体によって変わってきますが、大きなとらえ方は変わりません。まずは入札、入札戦略についてのイメージがついていれば十分です。

細かい入札に関しては媒体ごとに確認していきましょう。