「パワーポイント嫌いを克服しよう」資料作成スピードと質を高める26のコツ

マーケティング

最終更新日:2022.12.23

更新日:2022.12.23

日々、企画力が求められる現場で働く皆さん。アイデアが出ずに悩んでいる方が多いのではないでしょうか。

「どれだけ考えても、ありきたりなアイデアしか浮かばない。」

「どうしても的外れなアイデアになってしまう。」

などなど、企画にまつわる悩みは尽きません。

今回は、かの有名ゲーム「ぷよぷよ」を開発したゲーム作家・米光一成 氏に、誰もが実践できる発想力の鍛え方を伺いました。企画の天才の頭の中を覗いてみましょう。

――ストレートにお聞きします。米光さん、面白い企画を考えるにはどうしたらいいのでしょうか。

米光 氏:面白い企画を考えるのは、無理だと思いますよ。

――え…!無理なのですか。

米光 氏:言い方が悪かったかもしれません。私が言いたかったのは、「面白い」という価値観は人それぞれ違うので、自分が面白いと思う企画が作れたとしても、それが上司にとって面白いかどうかは分からないし、世間にウケるかどうかも分からないということです。

僕もこれまでたくさんの企画を考えてきましたが、「これは絶対面白い!」と思って作ったゲームが世間に受け入れられずに売れなかったことなんてたくさんあります。だから、自分が考える「面白い企画」にとらわれて企画を出すと、いわゆる「面白い企画」にはならないでしょう。

――なるほど、そういうことでしたか。では、企画を立てる上でどのようなことが重要になるのでしょうか。

米光 氏:まずは、ターゲットがどんな人なのか、どのような課題を解決したいのかを明確にすることが必要です。そのためには、ヒアリングをすることが大事だと私は考えています。

――ヒアリングですか。

米光 氏:そうです。もしターゲットが自分自身と重なるなら想像しやすいでしょうが、自分とは違う立場の人の課題を解決しなきゃいけないケースも多いでしょう。20代の若い人に、50代や60代の人の悩みや気持ちが分かると思いますか?やっぱり分からないわけですよ。当事者じゃないと分からないことは、とにかく聞くしかない。そこで明らかになった課題に、自分の頭の中にあるアイデアのストックを掛け合わせることによって、良い企画が生まれるんだと思います。

――ヒアリングの重要性は分かりました。ただ、ターゲットの課題に「自分の頭の中にあるストックを掛け合わせる」とは具体的にどういうことなのでしょうか。

米光 氏:自分の頭の中にアイデアの要素を持っておき、課題に合った要素を組み合わせて使うことです。ストックがないと、抽象的なレベルで悩んでしまっていい企画がなかなか出ないんです。

――抽象的なレベルで悩んでしまう、ですか。

米光 氏:僕はゲームのアイデアがたくさん出てくるのですが、それって、普段からたくさんのゲームに触れているからなんですよね。今でも週に10本は遊んでいますから、年間500本くらいでしょうか。それを30年間続けているわけなので、これまでに1万5千本のゲームを遊んでいることになります。

――ものすごい数ですね…!

米光 氏:これだけゲームに触れていると、ゲームのアイデアが要素分解された状態でストックとして溜まってくるんですよ、例えばこんな感じで。

これらの要素は、細かく分けようと思えばいくらでも分けられるので、「ゲームのルールはAを参考にしよう」「キャラクターはBのゲームがよかったから使ってみよう」みたいな感じで、要素を組み合わせながらいくらでも新しい企画を考えることができるんです。

一方で、頭の中にストックがない人にゲームの企画を考えさせても、ゲームを要素として捉えられないから、どうやってアイデアを出していいかそもそも分からない。抽象的に考えていてはだめで、いかに具体的に要素で考えられるかが重要なんです。

――企画を出すためには、どれだけ具体的に考えるかが重要で、そのためには頭の中にある要素のストックを増やしておくことが大事というわけですね。とはいえ、ストック量を増やすというのは一朝一夕にできることではありませんよね。

米光 氏:そうですね。僕が皆さんにおすすめしたいのは、「自分の好きなことをとことん深く掘ること。」これが、アイデアが出るようになるための1番の近道だと思っています。

――自分の好きなことを深掘る、ですか。

米光 氏:そうです。釣りが好きなら釣りのことをとことん深く掘る。自分の好きなことをやる方が、よっぽど楽しくできますよね。そこから、企画が生まれるようになるんです。

――すみません、あまりイメージができていないのですが。例えば、カメラについての企画が求められる仕事をしている人が、趣味の釣りを究めてもあまり意味がないのではないですか。

米光 氏:釣りを究めたら、「釣りの時に持ち運びやすいカメラ」とか「魚がきれいに映るカメラ」とか、カメラと釣りを掛け合わせて具体的に考えられますよね。つまり、「釣り専用のカメラ」という企画は出せるようになるわけですよ。

ここからが大事なのですが、良さそうなアイデアが浮かんだら、「釣りの時に持ち運びやすいなら、こんなシーンでも使えるよね」「魚がきれいに映るってことは、こういう写真を撮りたい人にも喜ばれるんじゃないか」というように、具体的なアイデアを1つ上の抽象レベルに押し上げるんです。

そうすることで、他のジャンルでも使えるアイデアにしてしまうことができます。また、1つのことを究めるうちに、最終的には世界のすべてに通じることになります。例えば釣りのこと究めようとすると、海のことだって知らなきゃならないし、魚のことも、地球環境や政治についても調べていくことになるでしょう。釣りを究めるということは、釣り以外の様々な知識を身につけることに他ならないのです。

きっかけは自分の好きな釣りであっても、結果として釣り以外のさまざまなジャンルの要素がストックとして頭の中にたまり、アイデアを出すときの助けになってくれるのです。

――自分の好きなことを究めることがここまでアイデアを出すために役立つなんて、言われて初めて知りました。

米光 氏:人間は自分の好きなことについて考えているときが一番楽しいし、知識がちゃんとあるから具体的なアイデアが出やすいんです。そういうときは、商品やサービスを自分事になって考えられますからね。ただ、なかなかそれを他のジャンルに活用しようという人がいないというだけです。自分の好きなことがある人は、とことん突き詰めてみてください。

――アイデアが出やすい脳にするために、米光さんが心がけていることや実践していることがあれば教えていただきたいです。

米光 氏:アイデアが出ずに悩んでいるときって、同じことをぐるぐると考えてしまっていると思うんです。それを打破するためには、強制的に自分の考え方を打ち破ってくれる何かが必要。だから私は、タロットカードを使うようにしています。

――何やら怪しげなカードですね…!このタロットカードをどう使うのですか?

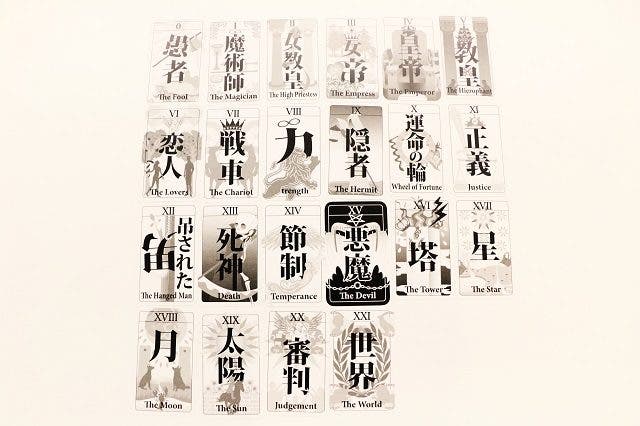

米光 氏:タロットカードは、全部で22枚あるのですが、それぞれ意味があって、”このカードを引いたら、こういう風に考えましょう”と、次の行動を決めているんです。例えば「戦車」のカードを引いたら、なりふり構わず猪突猛進しようとか。「死神」のカードを引いたら、いったんこれまで出たアイデアはすべて捨ててリセットしてしまおうみたいな(笑)。

――自分の思考をパターン化するなんて、考えたことがありませんでした。そして、かなり大胆な行動をカードに委ねているんですね(笑)。

米光 氏:同じ思考がぐるぐる回っている時に「よし切り替えよう」と頭で思っても、なかなか切り替えづらいですからね。けど、タロットカードで儀式的に思考を切り替えようとすると意外とできるものなんですよ。例えば、「これまでのアイデアを全部捨ててリセットする」って、自分の頭で思うだけじゃなかなか踏ん切りがつかないじゃないですか。せっかく何時間も考えたのに…みたいな。でも、タロットカードで思考を変えることを儀式化してしまえば、「うわー死神が出た!リセットしよう!」と、自然に思えるんです。

――普通であれば決心がつかない行動でも、カードを用いることで意思決定できるのですね。

米光 氏:そうですね。もし、リセットすべきじゃないときに「死神」のカードが出たら、カードを引き直せばいいんです。占いではないので。人によってカードの解釈が違うのも面白いところです。以前僕の知り合いで、編集者もライターも両方やっている人がいたのですが、両方やっていると中途半端になってしまうのではないかと悩んでいたんです。

そこでタロットカードを使ってみたら、「戦車」のカードが出て。「じゃあ1つに絞ろうか」と言おうとしたら、「ありがとうございます!両方とも全力で頑張りますね!」と清々しい顔をして帰っていきました。人によってカードの解釈が違うのも面白くていいなと思いましたね(笑)。

――なんだか試してみたくなりました。

米光 氏:手軽にやるのであれば、会社の上司でもいいし、歴史上の偉人でもいいですから、自分の尊敬する人のカードを何枚か作ってみることをおすすめします。そして、悩んだときに、カードを引いてみる。そのカードに書いてある尊敬する人だったら、どうやって解決するだろうか考えてみるんです。そうすることで、自分の思考パターンを超えることができる。それを繰り返すことで、たくさんの思考パターンを習得することができるようになります。

――思考のパターンを取得できたら確かに便利ですね。勉強になりました。

米光 氏:あと、最後に1つだけ。企画を日常的に求められている人は、最低でも毎週1回ぐらい、2時間ほど時間をとって、前の週に決めておいたテーマについて仲間とアイデア出しのブレストをするといいです。テーマは何でもいい。テッシュペーパーとか、てきとうに。そうすると1週間、ちょっとテッシュペーパーが気になってくる。ふだん何気なく使ってるテッシュペーパーをあれこれ違う角度から考えるようになる。

常にアンテナを立てて世界を見るクセをつけるんです。そうやって、ブレストに臨む。そして、ブレストの最後に次の週のテーマを決めるという流れです。たぶん馬鹿馬鹿しいアイデアがたくさん出てくると思うのですが、馬鹿馬鹿しいことの中にこそ、良いアイデアの種があると思うんです。

「これは斬新なアイデアだ!」と思っても、いざみんなに共有したら同じことを考えている人がいて、ありきたりなアイデアだったと気づいたり、自分の思いもよらない視点に触れることができたり。自分ひとりで悶々と考えるのではなく、みんなでアイデアを出し合う機会を大切にしてほしいと思います。

米光さんのお話のポイントをまとめてみました。

どれも今日からでも実践できるものばかり。

「発想力」と聞くと、どうしてもセンスがある人が持っているものだと思ってしまいがちですが、実は努力次第で誰にでも手にすることができるのです。そして、好きなことを究めるという、一見すると仕事とは関係のないことが、「アイデア体質」を作るためにはとても重要だということも覚えておきましょう。

「良いアイデアがなかなか出せない」と悩んでいる方は、ぜひ今回米光さんに教えていただいた方法を実践し、アイデアの幅を広げてみてはいかがでしょうか。