UMLとは?|ダイアグラムの種類や用途について解説

TECH

最終更新日:2024.03.12

更新日:2025.11.14

2025年9月26日(金)、日本マイクロソフト関西支店で開催されたコミュニティイベント「すきやねん Azure!!」。関西発の技術コミュニティとして、Microsoftテクノロジーをテーマに学びと交流を深めるイベントです。

今回のテーマは、「Fabricで全社AIドリブン変革宣言!?~大阪発DX×CXの最前線~」。

PLAN-BからはAI戦略推進室の渡邉が講師として登壇し、「全社AIドリブン変革宣言、結局何やったらいいん?~ Engineer・Biz DXとProduct CX を貫く“Fabric”の設計図 ~」と題して、 PLAN-Bが全社横断で進めるAIドリブン変革の実体験を交えながら、そのプロセスや課題をご紹介しました。

本記事では、登壇内容の概要をお届けします。

これらの取り組みが、 Microsoft Fabric(※)やMicrosoft Azureサービスの有効活用、さらにAIドリブンへの変革を考える上で何かしらのヒントとなれば幸いです。

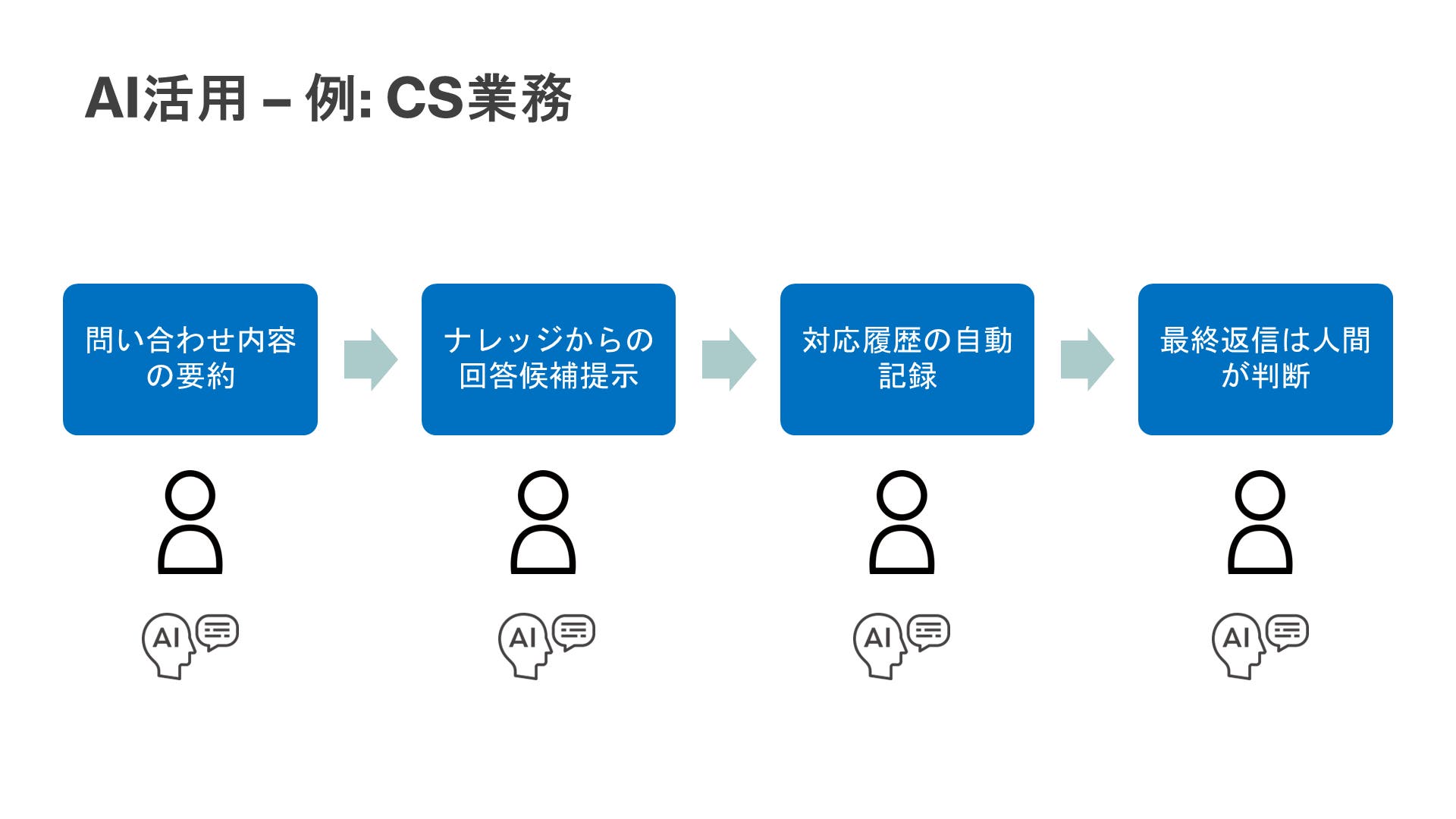

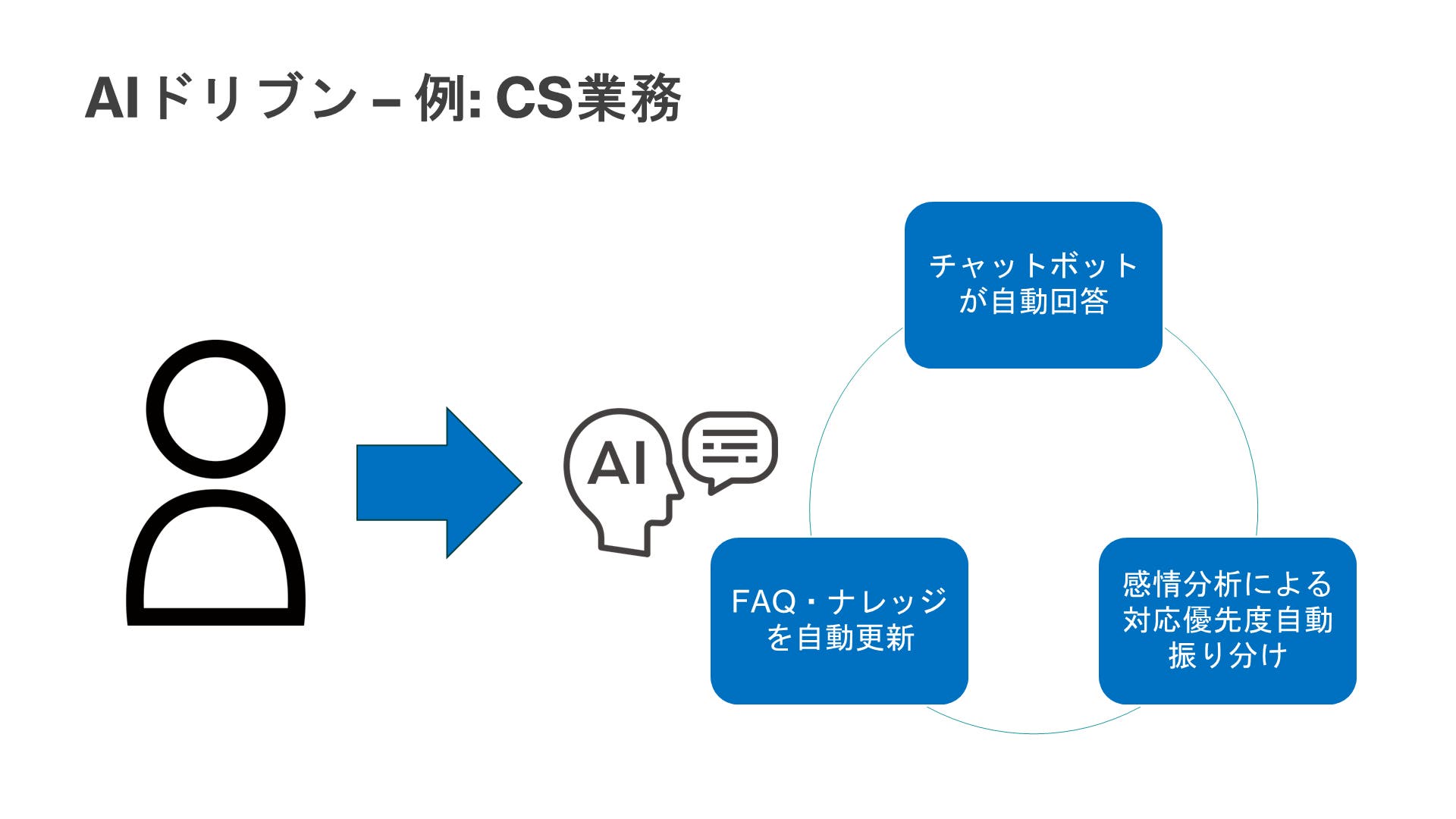

冒頭ではまず、「AI活用」と「AIドリブン」の違いに触れました。

一見似た言葉ですが、両者の間には大きな差があります。PLAN-Bではこの違いを次のように考えています。

「AI活用」と「AIドリブン」の違い

ここからは、PLAN-Bが実際にどのようにAIドリブンを実現していったのかを紹介していきます。

私たちは次の項目を最終目標として、「AIドリブン」実現への取り組みをスタートしました。

まずは、当初の課題を整理します。PLAN-Bでは、SEO・広告・SNS運用・サイト制作など複数のマーケティング領域のコンサルティングサービスを提供しており、さらに複数のSaaSプロダクトも展開しています。そのため、それぞれの事業領域で利用される技術スタックは、AWS、GCP、Azureと多岐にわたっていました。

事業範囲が広さとプロダクトの多様さゆえにデータが分散しやすく、業務効率の低下やナレッジ共有の難しさが課題となっていました。

その解決策として採用したのが、Microsoft Fabricを中核に据えたデータ基盤の統合です。

数あるデータプラットフォームの中から、なぜ私たちはMicrosoft Fabricを選んだのか。

その理由を、エンジニアとデータ活用者、それぞれの視点から整理していきます。

エンジニア視点の理想

データ活用者視点の理想

これら双方の理想を満たすために、次の点がそろっていたことがMicrosoft Fabricを選ぶ決め手となりました。

しかし、AIドリブンを掲げても、最初から全社導入することは現実的ではありません。

組織文化や業務プロセス、メンバーの理解度など、さまざまな要素を考慮する必要があります。 全社変革を進めるにあたり、「AIは本当に使えるのか」「自分たちの仕事がなくなるのではないか」といった懸念の声も社内から上がっていました。

そこで、まずは小規模な導入から効果を体感してもらうことを目的に、スモールスタートを切りました。

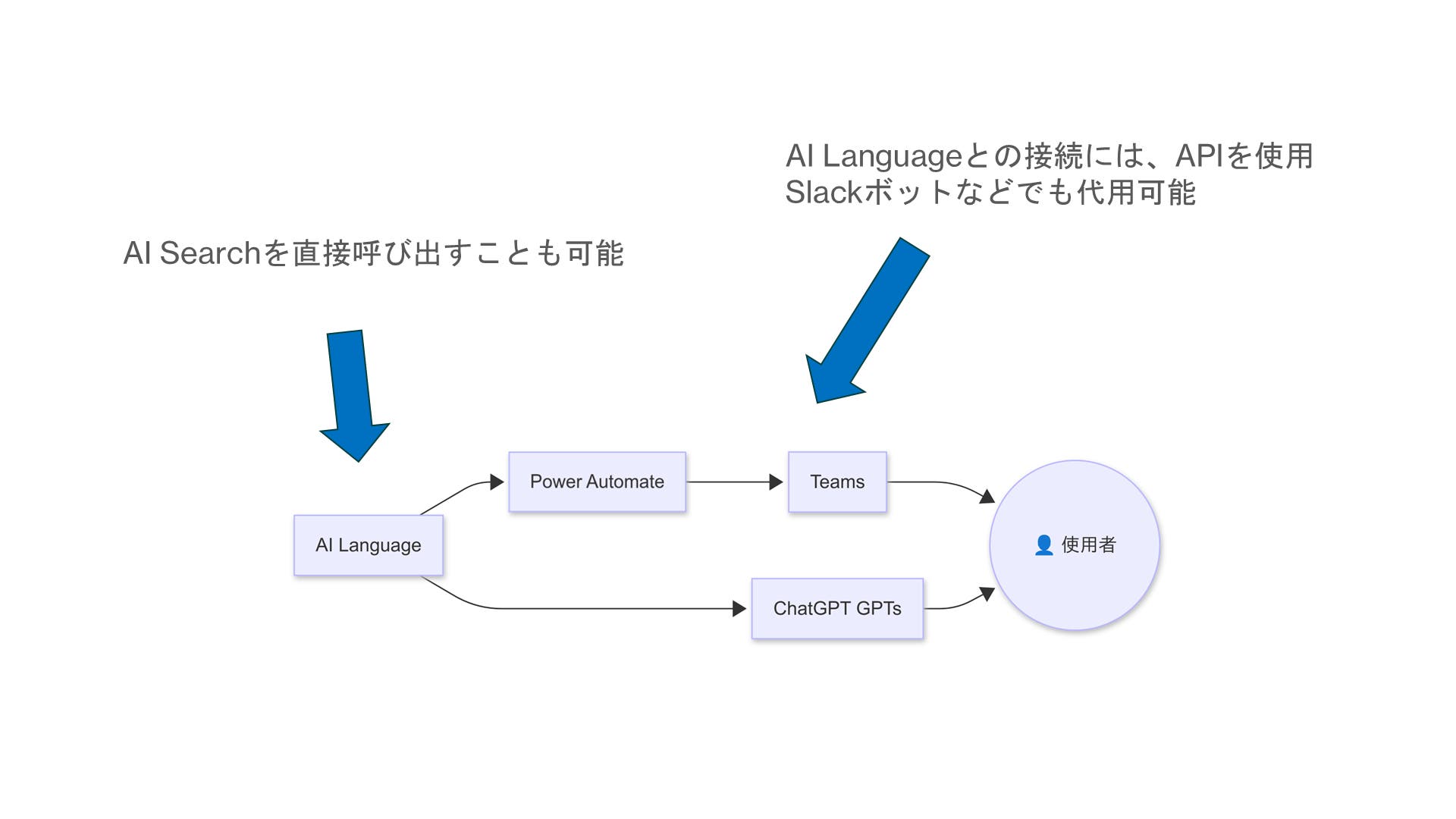

最初に取り組んだのは、これまで社内チャットなどで個別に対応していた管理部や開発部への問い合わせ対応の自動化です。

Azure AI LanguageとAzure AI Searchを活用し、ナレッジデータ(CSV・テキスト・URLなど)を参照する検索拡張生成(RAG:Retrieval-Augmented Generation)の仕組みを構築しました。 AIが問い合わせ内容を要約し、関連情報を検索して適切な回答を提示することで、社内問い合わせ対応の自動化を実現しています。

ここからは、AIドリブンな組織体制の構築に向けて進めている取り組みを具体的に紹介します。

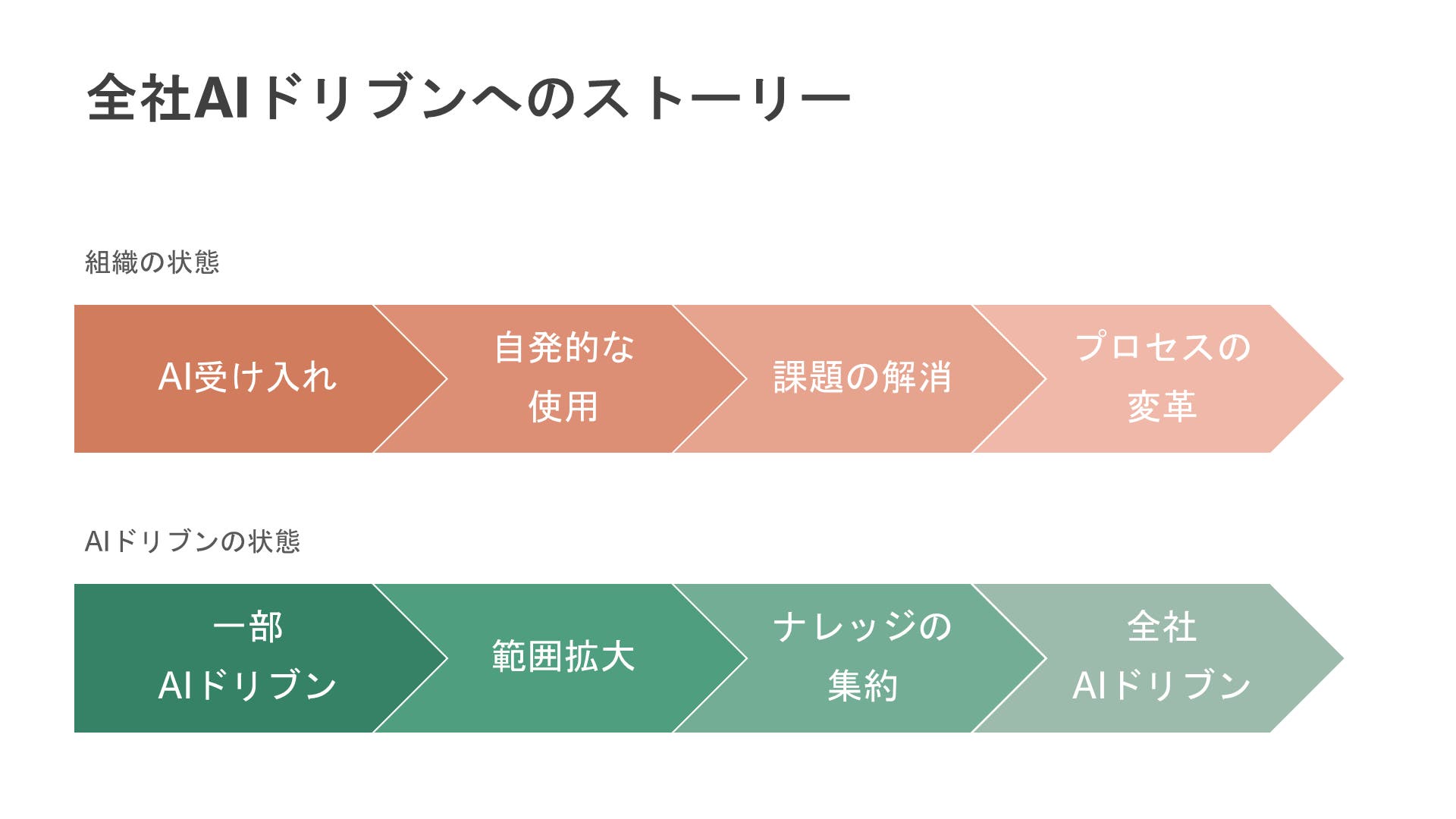

まず全体像としては次の図のように、一部のAIドリブン化から徐々に範囲を広げ、ナレッジの集約を経て全社AIドリブンを実現するというステップを描いています。

AIドリブンへの第一歩として、PLAN-BはSEOツール「SEARCH WRITE」とWebコンテンツ制作サービスの両事業部の担当者が連携し、部門横断型のプロジェクトを立ち上げました。

両チームには共通する課題と目標がありました。

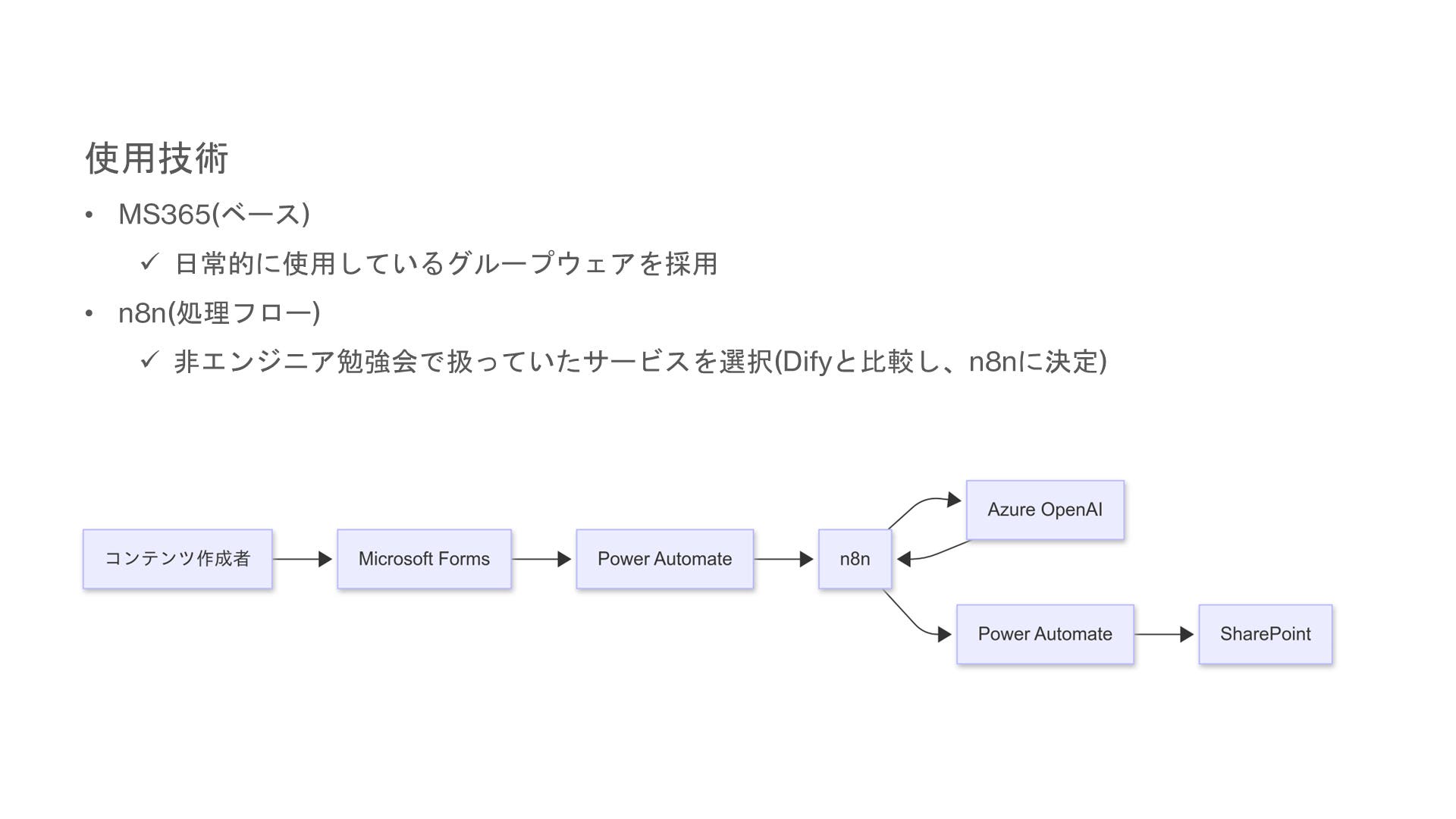

プロジェクトメンバーは全員が非エンジニアでしたが、 Microsoft 365やn8nなど、既存の使い慣れたツールを組み合わせ、以下のようなコンテンツ制作の自動化フローを構築しました。

これによって、約50%の工数削減を実現。

さらにコンテンツ作成のために新たな人員を採用する必要がなくなり、採用コストの削減にもつながりました。

この成功体験を通じて「非エンジニアでもAIを活用した業務改善は実現できる」という自信が生まれ、“コンテンツを作る”という作業中心の発想から、“どうすれば品質を上げられるか”という価値提供重視思考へと意識がシフトしました。

一方で、データがナレッジとして残っていない・整理されていない・サイロ化しているなどの新たな課題も浮かび上がりました。

AIドリブンな取り組みを広げていくためには、データを横断的に共有・活用できる仕組みの整備が必要であることを改めて実感しました。

続いて、Fabricを活用した全社ナレッジ基盤の整備に向けて、どのように構想を立てていったのかを紹介します。

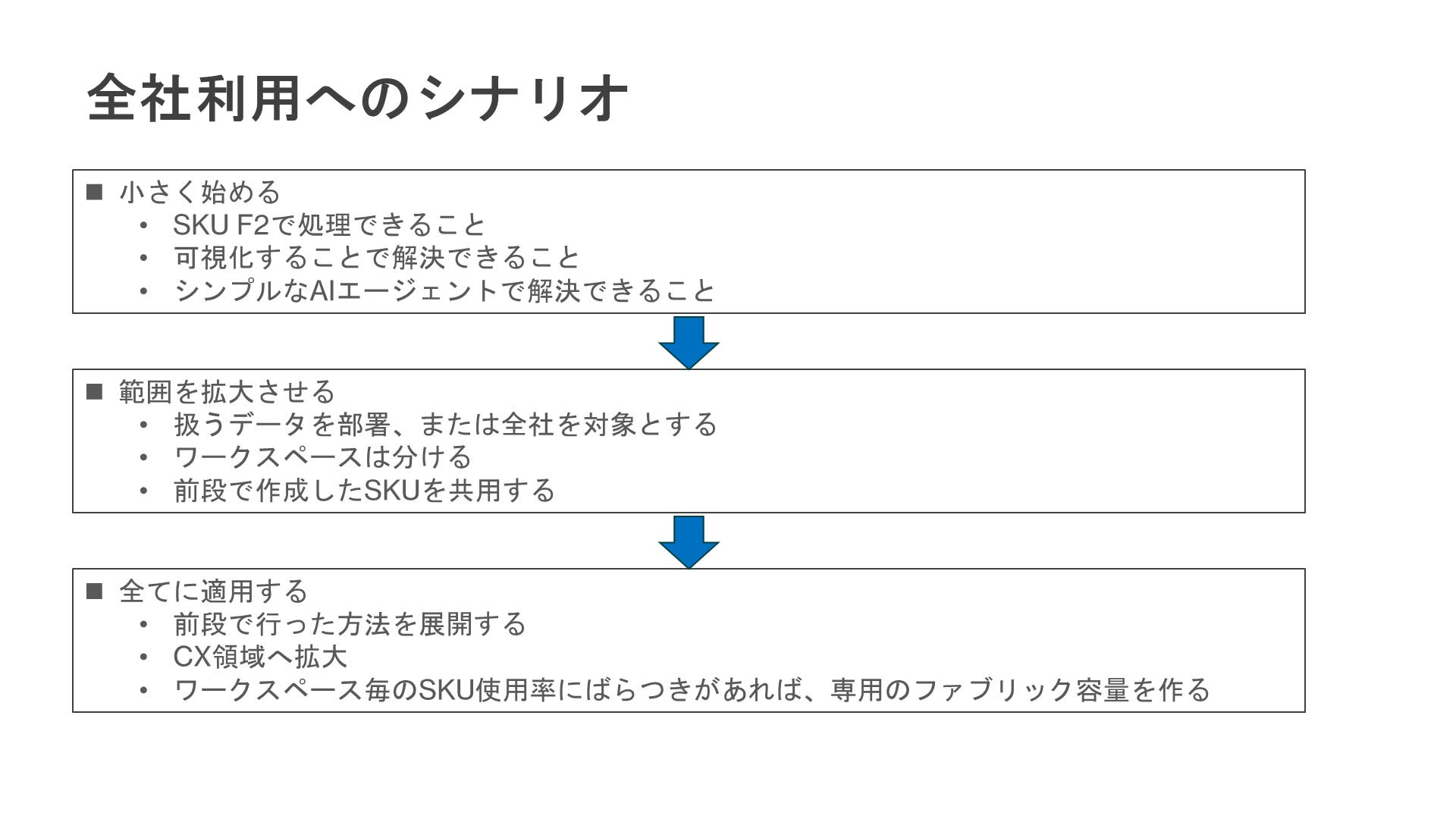

全体のシナリオは、次のような流れで設計しました。

そのうえで、まずは次の2つのテーマから小さく着手しました。

①プロダクトのAI駆動開発の効果測定

目的:簡単な可視化でも良いので、まずはFabric環境を社内に構築すること。

②SharePointのファイル検索精度向上

目的:多くのメインデータを取り込み、 Fabricを基盤として活用できるようにすること。

社内基盤としての活用が軌道に乗り始めると、次のステップとして目を向けたのは、Fabricを社内のAI活用基盤(DX)にとどめず、顧客体験(CX)領域にも展開し、お客様向けの価値創出にも広げていくことでした。

まず、Fabric上のデータレイクであるMicrosoft OneLakeに、 AWSやGCPへのショートカット接続を利用し、各プロダクトのデータを集約できるよう整備しました。

次に、営業やカスタマーサクセス活動で得られる顧客接点データをOneLakeに統合。

現在は、Fabricの分析機能やPower BIによる可視化を通じて、顧客行動や成果を横断的に把握できる仕組みの構築を進めており、今後の施策改善や提案の高度化に活かしていく予定です。

さらに、AI FoundryとCopilot Studioを活用し、検索拡張生成(RAG:Retrieval-Augmented Generation)の仕組みを用いて、AIエージェントに社内ナレッジを連携させています。

今後は、さらに営業やカスタマーサクセスメンバーを支援できるよう、過去の提案事例や成功パターンを提示し、顧客ごとに一貫性のある提案や対応を実現していく予定です。

また、Power BIによる成果レポートの自動生成も計画しており、お客様へのレポーティング精度とスピードのさらなる向上を目指しています。

今後は、Fabricに蓄積したナレッジをより広く顧客支援サービスにも展開し、AIドリブンなマーケティング支援モデルの確立を目指していきます。

こうした取り組みを通じて、AIドリブンな仕組みを社内基盤から顧客接点へと広げ、Fabricが“DXとCXをつなぐハブ”として機能させていく構想を進めています。

ここまでの取り組みを通じて、AIドリブンへの全社変革を推進する上での課題や、次に取り組むべき方向性も明確になってきました。

今後の取り組み

これらを段階的に整備しながら、AIドリブンの運用・改善のクオリティをより高めていきたいと思っています。

PLAN-BがMicrosoft Fabricを採用した背景には、単に「データ基盤を整備すること」ではなく、“AIを企業活動の中心に置くための環境を整える”という明確な目的がありました。

Fabricの導入により、部署間で分断されていたデータの統合が進み、AIが自律的に業務効率化から意思決定支援までを一気通貫で支える基盤が形作られつつあります。こうした取り組みを通じて、データとAIが結びつくことで見えてくる新しい気づきや、業務や顧客体験が少しずつ変わっていく手応えを確かに感じています。

PLAN-BはこれからもMicrosoft Fabricを基盤に、AIが組織の思考と行動を支える「AIドリブンな企業」へのさらなる進化を目指して、取り組みを続けていきます。

※ Microsoft、Azure、Microsoft 365、SharePoint、Microsoft Teams、Power BI、Power Automate、Microsoft OneLake、Microsoft Purview は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※ Microsoft 365 は、Microsoft Corporationが提供するサービスの名称です。